Renvoyé, il y a huit ans, de son poste de haut fonctionnaire au ministère algérien de l’Industrie, Boualem Sansal s’emploie désormais à écrire des romans couronnés à l’étranger et interdits dans son pays natal. Le Village de l’Allemand[1. Le Village de l’Allemand, Gallimard, 2008.], où il osait un parallèle entre islamisme et nazisme, lui a valu des menaces de mort et une avalanche d’insultes. L’écrivain récidive avec Rue Darwin[2. Rue Darwin, Gallimard, 2011.] Il y est question des turpitudes familiales de la puissante tribu des Kadri, gérée d’une main de fer un demi-siècle durant par une maquerelle de haut vol, la Djéda, dont l’habileté à composer avec tous les régimes, qu’il s’agisse de l’administration française ou du FLN, fait un personnage quasi allégorique de l’histoire algérienne.

Paulina Dalmayer. La rue Darwin n’existe plus : elle porte désormais le nom d’un certain Benired Mohamed. « C’est une conception du monde qui s’en était allée par la volonté d’une délibération municipale », écrivez-vous… Comment définiriez-vous cette nouvelle « conception du monde » qui s’est imposée en Algérie ?

Boualem Sansal. Il s’agit d’une manière de penser qui exclut la notion d’universel. Il y a « nous » et les « autres », « moi-musulman » et « vous-chrétiens », « moi-pauvre » et « vous-riches ». Le vocabulaire reflète cette vision dichotomique du monde qui fait croire aux gens qu’ils sont au centre de tout, entourés d’ennemis, de colonialistes, d’impérialistes et d’on ne sait qui encore… Des générations naissent et grandissent prises dans les rouages de cette machine. Le cerveau est une pâte molle que l’on forme et déforme comme on veut.

PD. En la matière, les islamistes n’ont rien à envier à l’administration ou aux militaires. Fuir en silence devant l’islamisation est un grand crime, dites-vous, car l’islamisation est « un crime contre l’humanité à venir ». Mais que faire, à part dénoncer ? Existe-t-il des moyens d’agir ?

BS. On dirait que les islamistes ont des pouvoirs magiques ! Évidemment qu’il faut agir ! Maintenant, que faire ? Pour construire une maison, il faut que plusieurs corps de métiers agissent ensemble, un homme seul ne peut pas le faire. Eh bien, c’est la même chose : les enseignants agissent à leur niveau, dans les écoles et les universités ; tous ceux qui ont les moyens d’agir, les associations, les ONG, doivent mener le combat, au besoin de manière violente. Parce que si on ne peut pas conquérir sa liberté par des moyens pacifiques, il faut la prendre par la force. Un homme qui est esclave n’est pas un homme.[access capability= »lire_inedits »]

PD. Par la violence ? Vous ne pouvez pas justifier le terrorisme ou l’arbitraire au prétexte qu’ils s’attaqueraient aux islamistes ! Ne serait-ce pas le plus sûr moyen de décrédibiliser le combat pour la démocratie ?

BS. Il faut en finir avec la naïveté et l’hypocrisie. Ce sont elles qui ont amené au pouvoir des hommes comme Staline, Hitler et tant d’autres, dont certains y sont encore, et dont les victimes se comptent par dizaines de millions. En se taisant, en refusant le combat absolument légitime auquel le devoir les appelait, ceux qui ont laissé faire ont été, en quelque sorte, des complices de ces monstres. Devons-nous, à notre tour, au nom de la démocratie ou de la realpolitik, laisser prospérer des monstres ? Face à l’islamisme, nous devons rester inflexibles : son projet est la mort de l’humanité, du moins celle qui refuse ses diktats. Combattre pour sa liberté, c’est de la légitime défense. Ce n’est pas décrédibiliser la démocratie, c’est la renforcer. Or, la démocratie est la plus grande conquête de l’homme. Reste, évidemment, la question des moyens : bien sûr, il faut absolument et clairement refuser le terrorisme. Nous ne devons en aucun cas recourir à une telle abomination. Nos armes à nous, ce sont le droit, l’éducation, la vigilance, la politique, mais aussi, si c’est vraiment nécessaire, la force utilisée de la manière la plus intelligente possible.

PD. « Un monde sans imams serait nettement plus sûr », écrivez-vous. Admettons. N’oubliez-vous pas que la religion, quelle qu’elle soit, répond encore et toujours au besoin d’espoir, de réconfort et de sens des hommes ?

BS. La religion n’apporte rien du tout. Quand on veut dominer, on fabrique un discours qui soit efficace. Le communisme s’appuyait sur le dogme marxiste-léniniste qui a fait vibrer des millions de gens, la religion s’appuie sur un autre dogme. C’est tout. Il ne faut pas se laisser bercer par la beauté du discours. L’islam fait vibrer les jeunes, oui, et alors ? Pour autant, il ne s’agit pas de renoncer à appréhender la complexité : il y a l’islam et il y a le Coran. On peut croire ou pas à l’histoire que raconte le Coran, cela n’a aucune importance. L’important, c’est de comprendre les processus par lesquels cette histoire a été socialisée et de les combattre en donnant aux citoyens les armes intellectuelles et morales qui leur permettent de résister à toute tentative de subjugation. Car ces processus qui résultent de l’intervention des imams, de l’École, de l’État me paraissent extrêmement dangereux. En Algérie, comme dans beaucoup de pays arabes, l’islam est religion d’État – c’est l’article 2 de la Constitution algérienne. Il faut oser le dire : l’islam doit être expulsé par la porte de la Cité, ou plus précisément de l’espace public. Et il faudra ensuite l’empêcher de revenir par la fenêtre.

PD. L’un de vos personnages, Daoud, arabe et musulman, devient David. En lui infligeant cette transformation, ne prenez-vous pas une forme de revanche personnelle ?

BS. Je ne vois là rien d’extraordinaire. Il y a bien des juifs qui se convertissent au christianisme ou des chrétiens qui deviennent musulmans. Je suis quelqu’un de très tolérant et je conserve mon affection pour mes amis quels que soient les horizons d’où ils viennent. Tant que leurs convictions ou croyances s’inscrivent dans une démarche strictement personnelle, tant qu’ils ne recourent à aucune forme de prosélytisme, ils me restent très proches. J’ai beaucoup de sympathie pour toutes sortes de gens, je dirais même que j’aime tout le monde…

PD. Sauf les imams…

BS. C’est vrai. J’aime tout le monde sauf les imams. L’imam est un bonhomme très dangereux puisque, dans l’univers musulman, il n’y a pas d’Église, pas de hiérarchie. Dans toutes les religions, autant que je sache, il y a la vocation mais aussi l’apprentissage : devenir curé ou rabbin, c’est apprendre un métier et de surcroît un métier très complexe. Dans l’islam, n’importe qui peut s’autoproclamer imam. Comme j’ai étudié le Coran à l’École, je pourrais, moi aussi, décréter que je suis imam. Ma phobie de l’islam vient largement de cela. D’ailleurs, c’est aussi à cause de cette particularité que nombre de pays arabo-musulmans ont, par la voie constitutionnelle, érigé l’islam en religion officielle : cela permet à l’État de surveiller qui prêche quoi et où, d’espionner les mosquées. C’est ainsi qu’on justifie l’État policier. Le résultat, c’est que, pour échapper à cette surveillance, des imams prêchent dans les garages, dans les caves, dans les bois. Puis l’État forme des « contre-imams » chargés de propager des discours contraires à celui des « vrais » imams. Au final, nous assistons à une guerre à l’intérieur de l’islam avec des services secrets qui, dans chaque commune, infiltrent les milieux religieux. J’ajouterai que beaucoup, de part et d’autre, font ça pour l’argent qu’ils gagnent notamment en vendant des talismans et autres gris-gris. Dans cet univers magique, il y a beaucoup de types bizarres ou de charlatans. Or, les croyants autant que les non-croyants ont besoin de règles claires.

PD. De manière générale, vos romans, loin de la mythologie de l’Indépendance, donnent le sentiment que les Algériens subissent leur histoire plus qu’ils ne la façonnent, toujours avec cette espèce de fatalisme qui leur serait propre…

BS. Cet état de « minorité » ou de sujétion est peut-être propre à tous les peuples arabo-musulmans qui n’ont jamais conquis leur autonomie à l’égard du pouvoir temporel ou religieux. En Algérie en particulier, l’individu ne s’est jamais émancipé, au contraire, il demeure toujours le membre d’un groupe dont il subit la loi, la tribu, la famille, l’Oumma. Entre deux irruptions de l’Histoire qui provoquent des réactions éruptives, enflammées, inattendues, il sombre dans une apathie très méditerranéenne : on accepte tout passivement et brusquement, on se révolte. C’est ainsi qu’en octobre 1988, quand les gens sont descendus dans la rue, on a assisté à un début de « printemps algérien ». Le pouvoir a pris peur et a fait pas mal de concessions. Et au lieu de profiter de ce moment de liberté pour jeter les bases d’un État démocratique, la population s’est laissé emporter par l’euphorie de la « victoire », qui a duré trois ans ; au final, on n’a rien construit. L’armée a saisi cette occasion pour mener un travail souterrain et reprendre d’une main ce qu’elle avait donné de l’autre, plus encore par la corruption que par la force des baïonnettes. Quant aux islamistes, ils ont traité directement avec la population, parvenant ainsi à se doter d’une assise sociale très importante. Tout cela a abouti à une guerre civile qui dure encore bien qu’avec une intensité beaucoup moindre.

PD. « La guerre n’est connue que par la paix qu’elle engendre », écrivez-vous. La guerre d’Indépendance ayant engendré une paix médiocre, partagez-vous la nostalgie de l’époque coloniale exprimée, mezzo voce, par certains de vos compatriotes ?

BS. En effet, les gens se sont battus pendant sept ou huit ans pour l’indépendance et qu’ont-ils obtenu ? Même pas la tranquillité. C’est qu’en réalité, la guerre a été menée sous divers étendards. Certains l’ont faite au nom de l’islam : ils parlaient de djihad et se définissaient comme musulmans plus que comme membres de la Nation. D’autres invoquaient le nationalisme, mais il était idéologiquement creux. La notion de nation arabe « une et indivisible » était totalitaire, puisqu’elle niait les identités réelles, mais aussi très bizarre. Enfin, beaucoup se sont battus au nom des valeurs occidentales, de la liberté, des droits de l’homme. En tout cas, jusqu’à ce que la colonisation impose artificiellement l’unification du territoire, l’Algérie n’avait jamais été unifiée. C’est seulement durant les cent trente années de la colonisation que les gens ont commencé à sentir qu’il existait un lien entre eux, que ce fût la religion ou la langue. Il ne faut pas oublier que la nation s’est construite contre la France, mais sous sa bannière.

PD. Dans le monde vacillant, chaotique, tantôt apathique et tantôt violent que vous décrivez, les femmes apparaissent, au contraire, très déterminées, courageuses dans leurs combats et dans leurs convictions. La femme serait-elle l’avenir de l’Algérie ?

BS. J’en ai plus que la conviction. C’est un phénomène que j’ai observé toute ma vie : les hommes sont très fragiles, quand bien même ils peuvent être brillants et réussir professionnellement. Je ne sais d’où vient cette fragilité masculine, peut-être du fait que les hommes vivent à l’extérieur et qu’ils sont, en conséquence, exposés à tous les courants d’air. Les femmes sont le ciment de la société. Elles ont une force incroyable et, de surcroît, elles l’exercent sans ostentation, considérant que c’est une chose normale. Et pendant qu’elles font tourner la machine, les hommes vont dans les cafés et se lamentent…

PD. Cette insoupçonnable énergie des femmes pourrait-elle être le ferment d’une nouvelle Révolution ?

BS. Elle est le ferment d’une révolution, d’une révolution silencieuse. Elle est en train de se faire. 80% des femmes sont dans la vie active à présent, elles n’étaient même pas 1% en 1962. C’est une marche lente mais porteuse d’espoir. Et il ne faut pas oublier les jeunes qui jouent un rôle de plus en plus important dans la société. Intellectuellement et culturellement, ils s’émancipent beaucoup plus tôt de leurs parents, donc de la tradition.

PD. En attendant, le monde arabe est en ébullition et l’ordre règne en Algérie. « Après le foot, les mots croisés sont le hobby chéri de l’Algérien lettré », dites-vous. Ces honorables passions nationales n’expliquent sans doute pas à elles seules cet immobilisme…

BS. Si les Algériens ne font pas la révolution, c’est parce qu’ils ne croient plus en eux-mêmes et en leurs élites. J’ai déjà évoqué les événements de 1988, l’euphorie, puis les destructions inimaginables, les morts, les disparus. Nous sommes restés sur cet échec d’il y a vingt ans avec le sentiment d’avoir été trahis par l’armée, la société civile, les intellectuels. Pour nombre de ces acteurs, la crise de 1988 a d’ailleurs été un tremplin social qui leur a permis d’acquérir des positions importantes. Du coup, la population voit l’armée comme une bande de voyous et déteste la société intellectuelle. Et j’ai bien peur que les Égyptiens, les Tunisiens ou les Libyens vivent la même déception avec une non moindre intensité.

PD. Seriez-vous sceptique quant aux lendemains des « lendemains qui chantent » ? N’attendez-vous pas un progrès des révolutions arabes ?

BS. Sur ce point, je suis en effet plutôt pessimiste. Une fois l’exaltation tombée, le retour à la vie de tous les jours, petite et mesquine, sera très douloureux. Les gens vont observer le théâtre du pouvoir et ils verront des choses abominables. Nous avons connu cela et l’Égypte le connaîtra à son tour, car l’armée ne lâchera jamais rien. En revanche, je suis assez serein pour la Tunisie qui est un petit pays doté d’une administration en bon état. Le rôle de l’Occident sera également très important. Espérons qu’il ne se soumettra pas aux fausses alternatives d’antan en se demandant qui il va jouer contre qui. Il faut aider tout le monde, y compris les islamistes dès lors qu’ils seront une force politique.

PD. La liberté de parole, que vous parvenez d’une manière ou d’une autre à préserver, ne risque-t-elle pas, paradoxalement, de légitimer le discours officiel qui prétend que l’Algérie est un pays libre, démocratique et pluraliste ?

BS. C’est un risque et il est très troublant pour moi. Je ne sais pas comment échapper à ce piège, car me taire serait pire encore. De fait, à entendre le discours officiel et les rappels constants de l’existence de 150 journaux, on pourrait penser que nous sommes plus libres en Algérie que vous en France ! Alors oui, nous servons de caution, nous contribuons à solidifier la façade démocratique que le pouvoir a construite. Que faire ? Partir ? Oui, je pourrais partir. Mais partir revient à leur céder la place. Bref, en restant comme en partant, on court le risque d’aider le pouvoir. Ce qui me conduit à penser que mon devoir est de rester, c’est que la bataille se mène sur deux fronts : ce n’est pas tant la dictature qui est responsable de notre régression culturelle que l’islamisme. Et s’il peut sembler romantique de résister à une dictature, l’islamisme, c’est une autre affaire. C’est une pression constante des voisins, des gens dans la rue, c’est la peur de pendant le ramadan… Cela détruit l’homme. L’encéphalogramme culturel de l’Algérie est plat. Voilà pourquoi je reste.[/access]

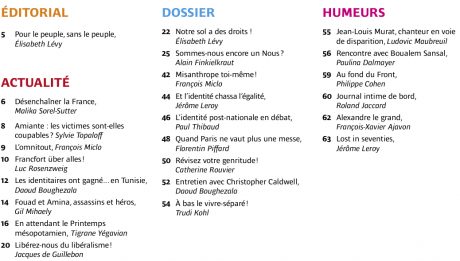

Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.

Pour acheter ce numéro, cliquez ici.

Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !