Naguère fondement et alliée de la nation, l’histoire universitaire est devenue sa pire ennemie. Pour Eric Zemmour, cette déconstruction est le produit d’un projet concerté visant à transformer l’histoire de France en légende noire. A ce projet, l’essayiste oppose sa version du roman national, une légende dorée frôlant parfois la mythologie. Mais n’avons-nous pas furieusement besoin de mythologie?

Destin français, le titre du dernier opus d’Éric Zemmour, est déjà tout un programme. Deux idées-forces y sont clairement annoncées. Le terme « destin » suggère que l’histoire n’est pas un récit du passé, mais un dévoilement, la concrétisation d’une volonté extérieure qui dicte sa loi aux hommes, simples pions d’une pièce écrite par des forces dont nous ignorons tout. Quant à l’adjectif « français », il révèle que l’objet principal, la vedette de ce grand récit, c’est la nation, un groupe que Zemmour a tendance à traiter comme s’il s’agissait d’une personne – ainsi que le disait de Gaulle. Autant dire que la notion même de « destin français » tourne le dos à l’étude historique classique.

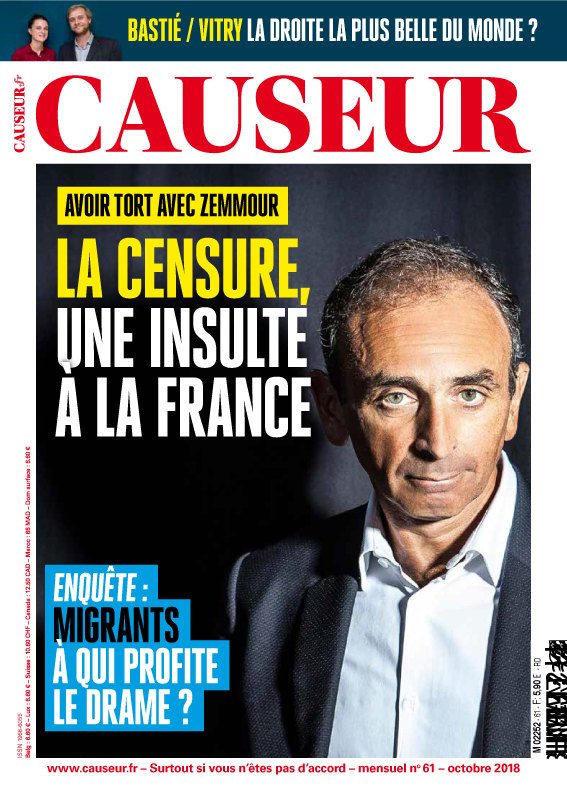

A lire aussi: Accusé Zemmour, taisez-vous!

Ces deux idées ne sont pas particulièrement neuves. La première est même très ancienne, voire antique : les dieux décident de tout, on ne peut pas échapper au destin. L’autre date essentiellement du xixe siècle, époque où la nation s’impose comme l’unique cadre du politique et de la cité contemporaine. Et ce n’est pas un hasard si l’histoire, comme discipline, prend son essor en même temps que la nation, comme horizon politique et anthropologique indépassable : les nations – comme les dynasties royales – naissent vieilles. Une famille récemment installée sur un trône se réclamera aussitôt d’une longue histoire – Charlemagne, arrivé au pouvoir quelques décennies après le putsch de son grand-père, s’est laissé convaincre qu’il descendait du roi David… De même, une nation qui émerge sur la scène mondiale revendiquera une longue et glorieuse existence. En effet, si les sociétés humaines s’intéressent tant au passé, c’est moins pour en tirer des leçons que parce qu’il est une formidable source de légitimité. Comme l’a montré Régis Debray, tous les révolutionnaires prétendent renouer avec un glorieux passé tout en instaurant une rupture radicale – la racine du terme « radical » est radix, qui signifie « racine » en latin. C’est que, à quelques exceptions près, toute nouveauté souffre d’un déficit de légitimité. Tous ceux qui veulent contribuer à écrire le présent ont donc intérêt à être les interprètes du passé.

L’histoire contre la nation

Tout au long des xixe et xxe siècles, l’histoire connaît un essor impressionnant – de plus en plus d’ouvrages, d’auteurs, de lecteurs. En même temps, elle s’institutionnalise, avec la création de chaires dans les universités et de postes dans l’Éducation nationale. Au départ,