« C’est le développement de la puissance d’Athènes qui, inspirant des craintes à Sparte, rendit la guerre inévitable. » (Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse)

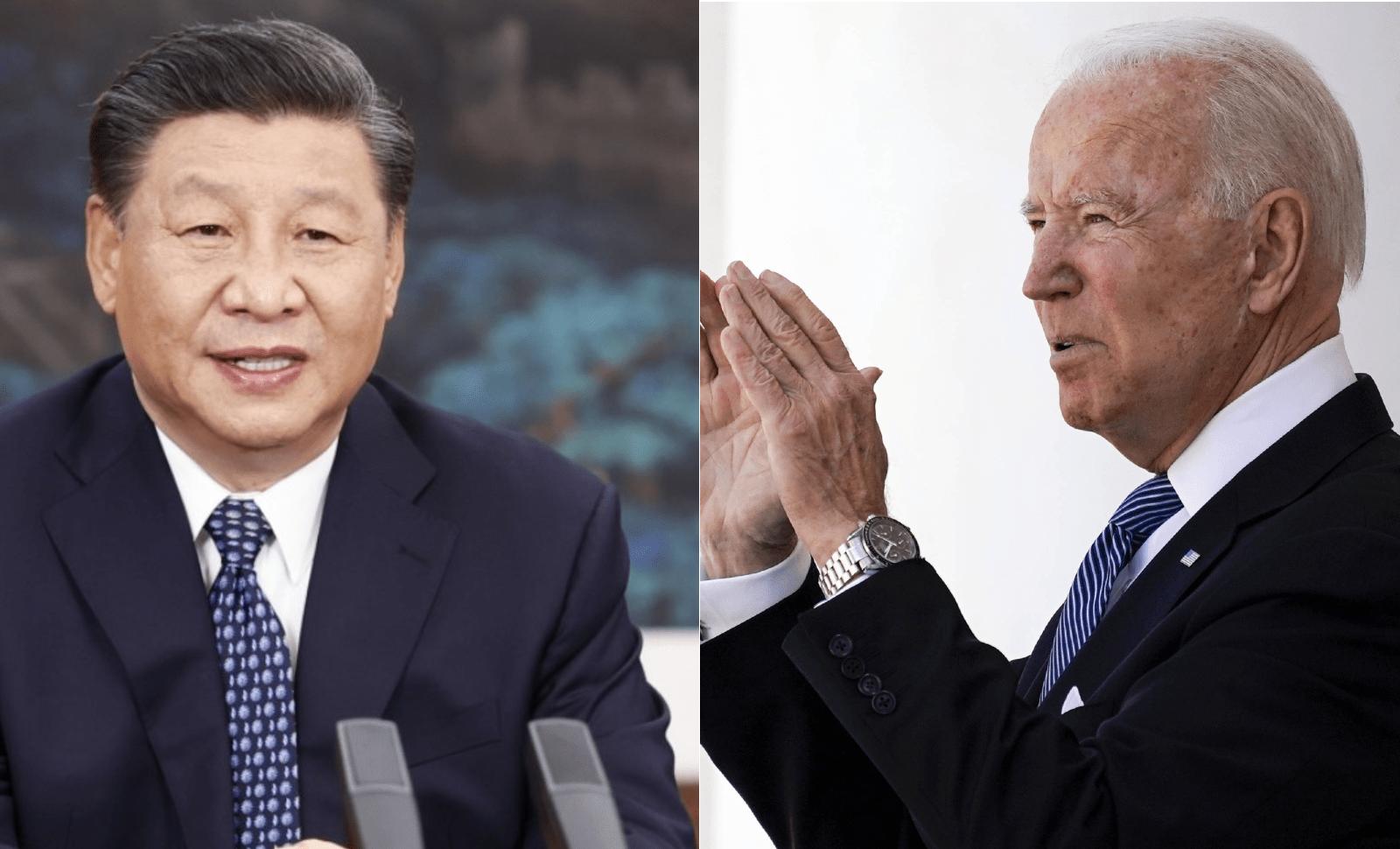

À sa parution – mai 2017 pour les États-Unis, février 2019 pour sa traduction française –, l’essai de Graham Allison consacré à la rivalité sino-américaine fit grand bruit. Dans l’antagonisme croissant entre ces deux puissances, le politologue identifiait en effet une configuration récurrente dans l’Histoire, dont la confrontation entre Sparte et Athènes, au Vème siècle avant notre ère, forme comme la matrice prototypique. Cette configuration, c’est celle d’une puissance établie menacée dans sa suprématie par l’essor d’une rivale émergente : le refus de déchoir de la première, et l’ardeur à s’élever de la seconde, les tirent alors presque inévitablement vers l’affrontement. Selon le recensement du professeur américain, une telle situation s’est présentée à seize reprises au cours des cinq derniers siècles : la guerre ne fut évitée que dans un quart d’entre elles, soit seulement quatre cas. Un affrontement armé entre les États-Unis et la Chine serait ainsi bien plus probable que nous ne sommes portés à le croire.

Cette perspective préoccupe d’autant plus l’universitaire qu’il l’inscrit dans un cadre huntingtonien plus large, qui voit dans le retour en force de la question civilisationnelle le fait majeur appelé à dominer les relations internationales, et partant, à remplacer l’idéologie et l’économie comme principale source de conflits. Dans le cas sino-américain, le choc des civilisations occidentales et confucéennes viendrait ainsi doubler l’inflammabilité de la rivalité thucydidienne classique, s’exprimant, elle, en termes de puissances – puissance montante, et puissance établie –. Personnellement, je n’en crois rien, et serais en ce sens plus allisonien qu’Allison : l’analogie posée par le piège de Thucydide me paraît d’autant plus pertinente dans le cas de l’antagonisme sino-américain qu’il ne s’inscrit pas – toujours selon moi – dans un cadre inter-civilisationnel, mais précisément intra-civilisationnel. Contre Huntington donc, ma thèse est que la Chine actuelle ne constitue nullement une contre-civilisation ; mais seulement un contre-modèle de société, ce qui est tout à fait autre chose.

L’Occident et l’Antiquité: l’espace vs le corps

Les définitions d’une civilisation ne manquent pas. Pour ma part, j’en suis resté à celle qui ressort de l’œuvre de Spengler, c’est-à-dire de la civilisation comme expression (et communauté) d’un certain « sentiment cosmique », synthétisé dans l’élection originelle d’un « symbole primaire » sans cesse poursuivi par la suite[1]. Par rapport à d’autres, et notamment à son équivalent malraucien – « la nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour d’une religion » –, la définition spenglerienne, parce qu’elle est plus fondamentale, présente en effet l’intérêt à mes yeux incomparable de conserver son pouvoir identificatoire à un stade d’évolution civilisationnelle où la religion ne constitue plus, de facto, le critère pertinent d’appartenance. En effet, autant le critère religieux se révèle un discriminant idéal pour les civilisations au sein desquelles il est – ou demeure – une réalité organique, autant il est susceptible de nous égarer pour celles ayant déjà basculé dans “l’hiver” post-religieux ; il faut alors en revenir à la racine donnée par l’historien allemand.

A lire aussi, Jean Lévy: Le multilatéralisme, plus adapté que jamais aux défis contemporains

Spengler, contre une longue tradition faisant de l’Occident l’héritier, sinon le continuateur, de la civilisation gréco-romaine, définissait précisément le sentiment cosmique de notre civilisation comme la négation du sentiment antique. Le symbole primaire de l’Occident, expliquait-il, c’est l’espace pur et abstrait, tel qu’il apparaît dans la “géométrie” de Descartes, où le point se substitue aux « élément[s] sensible[s] de la ligne et du plan concrets » ; l’espace, c’est-à-dire l’exact contraire du symbole primaire antique du corps, dans ce qu’il suppose de matériel et de fini, de mesurable et de tangent, de proche et de clos. La civilisation gréco-romaine fut une civilisation de la limite ; la nôtre, au contraire, est une civilisation du faustien. Sa devise pourrait être cette formule de Hugo, extraite des Travailleurs de la mer : « tout borne l’homme, rien ne l’arrête. À la limite, il réplique par l’enjambée ». Voilà pourquoi, selon Spengler, si l’art majeur des Grecs fut la statuaire – et plus particulièrement une statuaire nue privilégiant les attitudes appelant un traitement virtuose des parties musculaires, multipliant les plans-limites –, le nôtre fut la musique, le plus “incorporel” et le plus “immatériel” de tous les arts – partant, le mieux à même de susciter en nous, par le biais de la polyphonie, ces « visions d’un suprême “au-delà” [échappant] à toutes les possibilités[2] de la définition optique » –.

Civilisation calculante et civilisation méditante

Pour ce qui est du sentiment cosmique associé à la civilisation chinoise, Spengler se référait au tao, à une vie conçue comme cheminement le long d’un sentier sinueux et entrelacé, aux antipodes des alignements d’airain et de la planéité écrasante goûtés par l’ancienne Égypte. Le Chinois, selon lui, entendait la vie pareillement à la déambulation dans un de ces jardins d’Asie dont la conception s’attache précisément à bannir toute possibilité d’appréhension complète, pour n’offrir jamais que des vues parcellaires, refusant aussi bien la perspective tyrannique du jardin à la française que le belvédère éminent surplombant son homologue anglais. Là où l’œil occidental cherche à dominer l’espace, son pendant chinois, lui, s’évertuait au contraire, à force d’attention, à s’enfoncer dans le paysage ; plus justement même, à s’y abîmer et à s’y fondre, par les vertus de la contemplation. Pour employer des catégories inconnues à l’époque de Spengler, je crois ainsi qu’on pourrait sans trop se tromper définir l’une et l’autre civilisation en rapport avec la distinction fondamentale qu’Heidegger, dans Sérénité, a posée entre la pensée méditante et la pensée calculante ; c’est-à-dire, à l’extrême, entre une pensée contemplative et une pensée en termes de chevaux-vapeur.

De là ce sentiment si souvent rapporté d’inconséquence profonde, voire de frivolité et de gâchis, éprouvé par l’Occident, selon les mots de Valéry, devant une civilisation qui, ayant « invent[é] la poudre, ne s’est pas avancée dans la chimie et ne s’est point faite de canons » : à la pensée calculante, une telle absence d’esprit de suite n’est pas seulement invraisemblable, elle a quelque chose de scandaleux. Hugo, décidément porte-parole excellent du faustien, a donné de ce sentiment une expression quintessenciée, dans L’homme qui rit : « la Chine a eu avant nous toutes nos inventions, l’imprimerie, l’artillerie, l’aérostation, le chloroforme. Seulement la découverte qui en Europe prend tout de suite vie et croissance, et devient prodige et merveille, reste embryon en Chine et s’y conserve morte. La Chine est un bocal de fœtus. »

On ne me contestera pas, j’espère, qu’une telle définition ne cadre plus guère avec la Chine contemporaine, s’acheminant irrésistiblement vers les – voire le – premiers rangs dans des domaines aussi faustiens que le nucléaire civil (avec la mise en service des deux premiers EPR mondiaux) et l’aérospatiale, pour ne pas parler de la fort peu confucéenne intelligence artificielle, où ses Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi jouent dans la même cour désertée par les Européens que les GAFAM de l’Oncle Sam…

Chine et faustien : conversion profonde, ou ralliement de circonstance ?

Aussi, l’identification huntingtonienne d’une civilisation confucéenne gravitant autour de la Chine (dont le Japon est d’ailleurs écarté) me fait-elle, aujourd’hui, l’effet d’une aberration. J’y vois, pour ma part, le résultat de la confusion profondément entretenue par l’universitaire américain entre société et civilisation, l’empêchant de voir que s’il subsiste à l’évidence une société japonaise et une société chinoise, il n’existe plus de civilisation japonaise ou de civilisation confucéenne, distinguées ou unifiées. On serait ainsi bien en peine de trouver dans leurs arts ou dans leurs sciences un quelconque départ des perspectives tracées par l’Occident qui soient autre chose que des survivances déjà largement dévitalisées du passé. La Chine actuelle, à mon sens, n’est jamais qu’en train de rééditer la conversion japonaise originelle au sentiment cosmique faustien entamée sous l’ère Meiji, et reproduite depuis par Singapour, Taïwan, et la Corée du Sud, soit trois des cinq pays membres du bloc censément confucéen. Les différences de “valeurs”, et particulièrement de régimes, ne doivent à cet égard pas nous égarer : comme le rapportait de Gaulle à Malraux, dans Les chênes qu’on abat, « ce qui précède la Révolution française et la Révolution américaine n’est pas une fin de civilisation, c’est seulement la fin d’une société ». L’adhésion à la « démocratie », au « libre marché », aux « droits de l’homme » et à la « séparation de l’Église et de l’État », ne définit pas la civilisation occidentale ; elle définit seulement son modèle actuel de société[3]. La civilisation, précisément, désigne quelque chose de beaucoup plus souterrain, de beaucoup plus “superstructurant”, au sens marxien du terme ; dans ce registre, la société chinoise a beau demeurer très différente de la nôtre, des convergences plus fondamentales s’opèrent[4].

A lire aussi, du même auteur: L’aristocratie victimaire

Pour Spengler en revanche, il était illusoire d’envisager des peuples non-occidentaux un ralliement au faustien qui ne soit pas que de surface. Le reste du monde, selon lui, allait bien s’emparer du savoir et des méthodes que l’Occident avait la folie d’exporter, au côté de ses produits ; mais cette conversion à la technique faustienne resterait cosmétique, et ne durerait que le temps nécessaire pour nous abattre. Cela fait, il [le reste du monde] s’en débarrasserait sans remords, cette technique ne lui étant pas, comme à nous, « spirituellement nécessaire ».

Si la controverse (conversion profonde, ou ralliement de circonstance ?) n’est pas encore tranchée, et ne pourra l’être que par l’Histoire, le systématisme de la position spenglerienne me paraît néanmoins battu en brèche par les cas du Japon et des pays confucéens. En particulier, on ne m’ôtera pas l’idée qu’un sondage indiquant que 50 % des jeunes Chinois sont favorables à une neuro-augmentation de leurs futurs enfants (contre 13 % des Français[5]) efface toutes les mises en avant, d’ailleurs superficielles, de la pensée de Confucius par le régime de Xi ; et traduit davantage qu’une acceptation contrainte et forcée du faustien. Spengler, pourtant peu suspect d’ingénuité, me semble ainsi avoir sous-estimé, rétrospectivement, le caractère proprement subversif de la technique occidentale, en particulier pour des peuples que leurs propres formes civilisationnelles, trop étiolées, laissaient comme immuno-déprimés devant elle. La Chine, en particulier, pourrait bien finir par s’apparenter un jour au bocal hugolien de fœtus dans un sens très différent de celui que le prophète du XXème siècle heureux lui destinait…[6]

Aussi, loin de tenir la Chine pour un rival de notre civilisation, suis-je au contraire porté à y voir son futur “champion” le plus probable. Parce qu’elle s’y est convertie plus tardivement, elle est plus épargnée que l’Amérique, sans parler de l’Europe, par ce sentiment croissant de « réplétion de la technique », d’écœurement devant l’artificialisation de la vie. La flamme faustienne dût-elle s’éteindre en ses premiers foyers, elle s’est ainsi d’ores et déjà assuré une postérité asiatique. Je laisse aux transhumanistes le soin éventuel de s’en réjouir.

Retour vers Thucycide

À court terme, pour en revenir au cas thucydidien de départ, cette perspective intra-civilisationnelle, paradoxalement, n’infirme en rien la possibilité d’un conflit. Il faudrait en effet se rappeler que ce n’est pas la singularité culturelle ou civilisationnelle du Japon, mais précisément son mimétisme girardien de l’Occident, jusque dans son expansionnisme colonial, qui fut cause de l’affrontement nippo-américain de 41-45. Comme le note d’ailleurs avec honnêteté Graham Allison, il est heureux jusqu’à présent que la Chine n’ait pas adopté une stratégie d’affirmation de sa puissance aussi agressive que celle poursuivie par les États-Unis de Théodore Roosevelt, au début du XXème siècle : on imagine mal, en effet, au moment de devenir n°2, l’Amérique manifester la même docilité que la Grande-Bretagne impériale d’alors. Le dépérissement, côté chinois, des éléments de pensée confucéenne – favorisant plutôt la prudence et la retenue –, ne me paraît, à cet égard, pas d’un très bon augure. Reste, évidemment, la bombe atomique, et le spectre de destruction mutuelle qu’elle fait planer ; incarnations par excellence de ces « changements d’échelle, ou plutôt d’ordres des choses » qui, selon Valéry, nous interdisent les extrapolations automatiques sur la base du passé…

PS : Il y a cependant, sur la base de Spengler, de solides motifs de refuser l’analogie proprement thucydidienne retenue par Allison. La guerre du Péloponnèse se situe à “l’automne” de la haute culture antique, près d’un siècle avant l’entrée en phase de “civilisation” (marquée par les conquêtes d’Alexandre le Grand) ; son pendant occidental serait donc les années 1700 (cent ans avant Bonaparte). En termes morphologiques, l’analogie thucydidienne aurait ainsi bien plus de sens pour les guerres franco-anglaises du XVIIIème que pour un éventuel conflit sino-américain intervenant beaucoup plus tardivement, dans “l’hiver” de la haute culture occidentale. Paris et Londres, puissances occidentales natives, constituent d’ailleurs de meilleures homologues de Sparte et Athènes que Washington et Pékin, qui sont des transplants du faustien ; Rome, en revanche, est proprement les États-Unis. Dès lors, plutôt que vers le Péloponnèse, c’est vers les guerres puniques qu’on se prend à porter le regard : au peuple carthaginois, décrit par Spengler comme de « style demi-antique », répondrait ainsi le peuple asiatique, de style désormais demi-occidental. Le Japon serait une première Carthage mise à genoux en 1945 par la Rome américaine ; et la Chine une seconde Carthage renaissante, apparentée à celle du deuxième cycle de guerres puniques. On se souviendra d’ailleurs que c’est contre cet adversaire régénéré que la République connût ses plus grands périls…

[1] Spengler, en réalité, réserve le mot de « civilisation » pour désigner le stade terminal – “l’hiver” – d’une « haute culture ». Ici, j’ai volontairement évacué cette difficulté terminologique, pour en rester à l’acception classique du mot.

[2] À toutes les “limitations” !

[3] Autrement, on n’en compterait pas les changements pour la seule France des trois derniers siècles…

[4] Sa dimension totalitaire, en particulier, ne saurait l’exclure d’une civilisation ayant produit ses formes paroxystiques (communiste et nazie). Le panoptisme chinois aura beau être 2.0, il reste d’ailleurs d’inspiration benthamienne, c’est-à-dire occidentale.

[5] Chiffres cités par Laurent Alexandre, dans une tribune du 8 février 2018 (L’Express).

[6] Dans les cas islamique, animiste et hindou en revanche, le faustien a buté sur des noyaux persistants ; la greffe avec l’Islam, en particulier, peine à prendre, et l’on se prend à penser que la thèse spenglerienne s’y verra vérifiée. Rien ne dit plus, d’ailleurs, que cette adhésion au faustien, même cosmétique, s’avérera nécessaire : l’effondrement de l’Occident, en particulier européen, pourrait bien prendre la forme a-technologique envisagée, dès 1973, par Jean Raspail, et endossée, l’année suivante, à l’ONU, par Houari Boumédiène.

Vers la guerre: L'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide?

Price: 29,90 €

27 used & new available from 2,66 €

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !