Spécialistes du renseignement, les journalistes Philippe Vasset et Pierre Gastineau ont enquêté sur le phénomène des fuites de données. Aux lanceurs d’alerte désintéressés voulant dénoncer des scandales d’Etat ont succédé des pirates et des multinationales cherchant à déstabiliser leurs cibles à des fins peu avouables. Entretien.

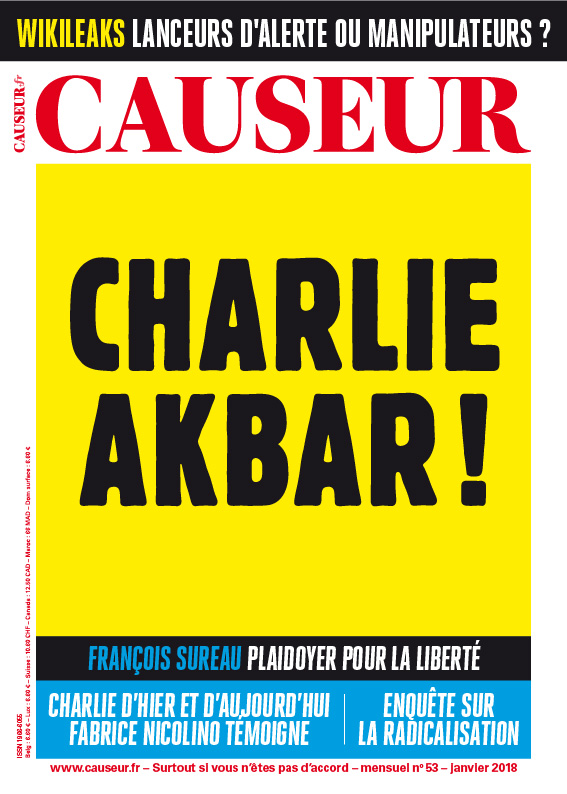

Causeur. Ces dernières années, « WikiLeaks », « Luxembourg Leaks », « Panama Papers » et d’autres fuites de données massives ont mis sur la place publique des scandales de corruption, de fraude et de manipulations diverses. Or, tandis que l’opinion publique se passionne pour le contenu des informations ainsi divulguées, on s’intéresse moins à leurs origines. D’où partent ces fuites ?

Philippe Vasset et Pierre Gastineau. Depuis 2005, il y a eu 40 grandes fuites massives de données, « leaks », suivant des circuits très différents. Les premières fuites étaient essentiellement le fait de lanceurs d’alerte, c’est-à-dire d’employés d’administrations ou d’entreprises qui prélevaient des données pour les diffuser de manière désintéressée. Ils dénonçaient des faits qu’ils voyaient au quotidien et qui les choquaient. L’exemple type, c’est l’ancien soldat américain transgenre Chelsea Manning, qui fut la source de WikiLeaks sur quasiment toutes leurs grandes fuites – l’Irak, l’Afghanistan, les câbles diplomatiques américains. Elle dénonçait les mauvais agissements de l’US Army sur ses théâtres d’opération.

Toutes les fuites de données ne sont pas si désintéressées. Comment cette technique a-t-elle donné naissance à un marché très lucratif ?

Comme les ONG nées dans les années 1970-1980 pour mener des projets purement philanthropiques, la fuite massive de données a été progressivement dévoyée pour devenir, de plus en plus souvent, une arme de déstabilisation massive. L’écran d’anonymat recouvrant les fuites, initialement mis en place par des gens faibles, est devenu le bouclier des forts.

Des États, des entreprises privées, des milliardaires y ont recours, souvent en employant des pirates pour récupérer et diffuser les données. Cela permet de servir ses propres intérêts et de déstabiliser un ennemi, par exemple en l’accusant de corruption ou en révélant des informations pas forcément cruciales, mais embarrassantes. Il arrive aussi que, sans être à l’origine d’une fuite, certains organismes l’instrumentalisent. C’est le cas d’un fonds vautour qui a profité des révélations des Panama Papers sur des proches du gouvernement argentin pour que l’Argentine rembourse intégralement l’argent qu’elle lui devait.

Ce procédé n’est certes pas très reluisant, mais voudriez-vous que les fraudeurs et autres épinglés des leaks aillent en paix ?

Pas du tout. Notre livre est une enquête de terrain, pas un essai ni un précis de cybermorale. On décortique le contrechamp des fuites massives, un environnement très mal connu, mais chacun est libre de se faire ses propres conclusions.

A lire aussi : Paradise Papers,