Certains livres ont un intérêt que leurs auteurs n’avaient pas nécessairement soupçonné. C’est le cas de Merci pour ce moment (éditions Arènes) de Valérie Trierweiler qui dit beaucoup sur la psychologie de l’époque. On croyait le président normal, c’est sa compagne qui l’était.

On épargnera au lecteur la tirade préliminaire sur le livre indécent et indigne qu’il ne faut évidemment pas lire, mais qu’on a lu quand même. Qu’est-ce que vous voulez, c’est le métier, on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Mais on a serré les dents, on s’est pincé le nez, et à présent on ne peut que déplorer « la vengeance d’une femme blessée qui affaiblit la fonction présidentielle ». Certes, le président n’a pas attendu Valérie pour effacer le tout petit halo mystique qui restait encore attaché à sa fonction, dernier écho de Saint Louis. Dans notre civilisation de l’eau, c’est bel et bien elle qui fait et défait les fonctions. À la goutte d’eau renaissante sur le front de Clovis à Reims répondent les seaux d’eau démocratiques sur la tête de Hollande à Ouessant. Le cycle de l’eau est bouclé. Un président capable d’attirer la pluie avec autant de facilité aurait certainement fait un bon sorcier d’Afrique. Mais sous nos latitudes où règnent un certain pragmatisme et une vieille habitude de la civilisation matérielle, c’est l’incompréhension : d’où vient qu’un homme haïsse à ce point les parapluies ? Les Anglais en ont immédiatement fait une affaire personnelle, et Rain Man est devenu la coqueluche de la presse outre-Manche. L’homme a réussi ce prodige de faire rire la reine d’Angleterre, ainsi que les gardes de Buckingham Palace, les seuls sujets rigoureusement interdits de parapluie dans un pays qui l’a pourtant promu au rang d’objet sacré, eux dont le bonnet en poil d’ours (d’ourse pour les officiers) pèse jusqu’à plusieurs kilos en cas d’averse, c’est-à-dire au quotidien. Reste désormais à notre président à s’habiller en poil d’ours(e) lui aussi, ou à installer des petits essuie-glaces sur ses lunettes pour montrer aux Rosbifs que nous autres Latins savons être tout aussi excentriques qu’eux.

Las, assez peu d’excentricités à l’Élysée si l’on en croit le reportage autofictionnel de Valérie T. dans ce qu’elle ne s’est jamais résignée à appeler le « palais ». Le procédé littéraire est archi-connu depuis les Lettres persanes : un narrateur qui n’a pas les codes de l’univers impitoyable dans lequel il pénètre et qui comprend progressivement les choses en même temps que son lecteur. L’histoire que nous vend Valérie puise ses racines dans un lointain folklore mâtiné d’Hollywood.[access capability= »lire_inedits »] C’est la gamine pauvre dont la vie se transforme en conte de fées, puis en cauchemar. Une sorte de Reine des neiges revisitée : le prince était un salaud. Elle débarque un beau jour de la « ZUP nord d’Angers » à Paris, se fait embaucher par Paris Match, fréquente timidement le gratin politique, et tombe finalement amoureuse d’un homme sur lequel personne ne miserait un kopeck : preuve qu’elle n’est pas de ces ambitieuses calculatrices. On notera au passage ce délicieux mélange des genres à la française : le 21 avril 2002, la journaliste politique passe sa soirée au siège de campagne de Jospin, à pleurer « de désespoir et de colère » avec les militants socialistes. Un journaliste anglo-saxon en serait intrigué. Arrivée à l’Élysée dix ans plus tard, la fille simple n’oubliera jamais d’où elle vient. Elle continue d’acheter ses fringues en magasin d’usine, observe ce monde de faux-semblants et en tire des conclusions générales de haute portée : le pouvoir isole et rend hautain ; la politique, c’est rien que du mensonge ; la misère et le handicap, y a pas à dire, ça fend le cœur ; les hommes ne sont quand même pas loin d’être de sacrés cochons. Rien à redire à ces analyses bien sûr, si ce n’est qu’il y manque quelque chose qui rappellerait, ne serait-ce que vaguement, la fonction de l’homme et des lieux qu’elle décrit. Ce n’est pas tant le grand déballage qui est choquant que le vide sidéral auquel on est confronté à l’issue de celui-ci. D’un côté un gros gourmand qui n’aime que les fraises Gariguette, ne supporte plus sa femme, lui ment et se montre raisonnablement lâche pour éviter les crises de nerfs. De l’autre, une femme jalouse qui a besoin de « preuves d’amour » et de « respect » et qui se rue sur ses somnifères à la moindre contrariété. Du normal, en somme.

L’Élysée vu par Valérie T. tient davantage du pavillon de commerçants aisés que du lieu stratégique. Monsieur fait les comptes, madame se plaint d’être délaissée. Le protocole, les réceptions, les obligations liées à la fonction : tout n’existe que pour servir de baume à ses blessures narcissiques. L’atmosphère n’y est ni magique, ni grave, ni solennelle, ni même studieuse ou carrément barbante : elle est thérapeutique. Valérie souffre, Valérie est triste, Valérie est jalouse, Valérie n’est pas comprise, Valérie veut exister, Valérie est remplie de Valérie, Valérie est enfermée dans Valérie. Psychologie d’époque naguère réservée aux enfants. Un seul exemple : au lendemain d’une énième crise avec « François », Valérie se réveille à midi encore comateuse des somnifères qu’elle a rageusement avalés la veille (puis vomis en partie). Elle doit se rendre au Noël de l’Élysée auquel sont invités des centaines d’enfants défavorisés et handicapés. Son unique préoccupation ? « Il faut que je brille à ses yeux [ceux de François]. Je veux qu’il me voie lui, qu’il me regarde enfin. » Elle décide de mettre une robe longue « sublime, ornée de strass », signée Dior. L’autiste narcissique dans toute sa splendeur, entre haine et admiration de soi, incapable de s’extraire de son Moi pour faire vivre un personnage public.

Certaines féministes se sont réjouies de ce livre coup de gueule, qui mettrait définitivement un terme au temps de l’humiliation des « premières dames ». Anne-Aymone Giscard d’Estaing, Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac, toutes ont ainsi souffert des « écarts » de leur mari. « Les filles, ça galopait… », avait fini par avouer Bernadette avec philosophie. Les premières dames, jusqu’à Cécilia, étaient en effet dans une abnégation, dans un rôle qui les dépassait. Les bonnes sœurs sont mariées à Jésus, elles l’étaient à la France, via le chef de l’État. Nul doute que la situation n’était pas toujours facile à vivre sur le plan personnel, mais la fonction avait du sens et le sacrifice, une certaine grandeur. La culture du narcissisme engendré par notre société en décomposition ayant progressivement gangrené tout le corps social, il est vain d’attendre des prochaines premières dames (ou premiers hommes) qu’elles (ils) acceptent de se couler dans un tel moule. Mais alors, plutôt que de ménager la chèvre de la fonction et le chou des aspirations individuelles souveraines, il vaudrait mieux carrément mettre un terme à la comédie des premières dames, par simple épuisement du sens.[/access]

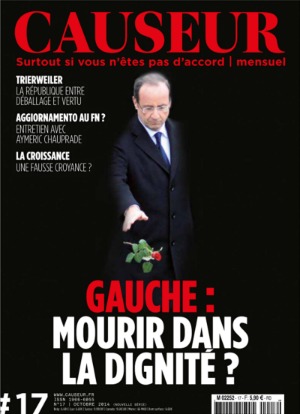

*Photo : Francois Mori/AP/SIPA. AP21603394_000001.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !