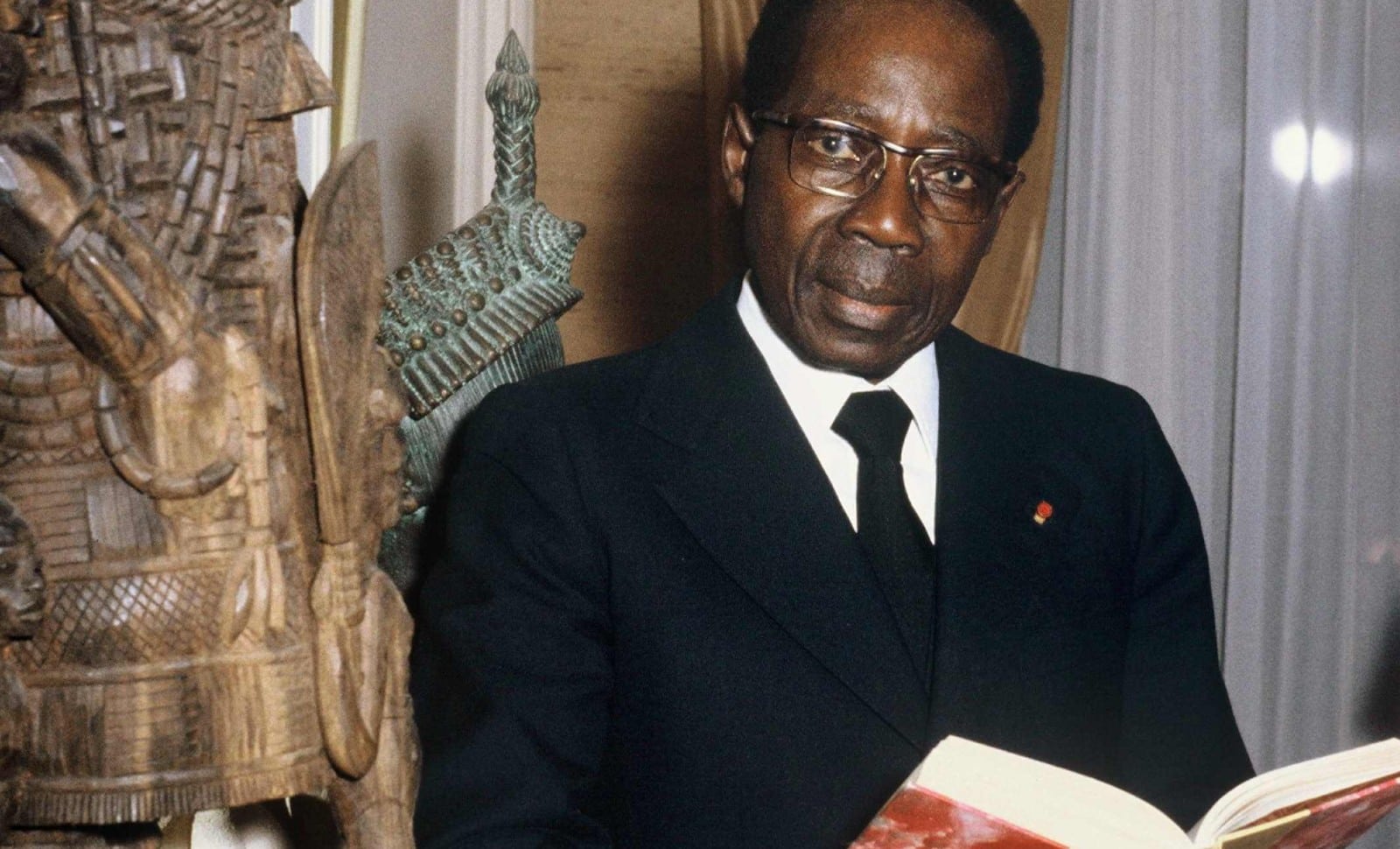

Notre monde sommé de se mettre au pas de l’hystérie néo-racialiste et de s’enfoncer dans le nombrilisme woke laisse encore un peu de place à la civilisation de l’Universel, si chère à Léopold Sédar Senghor. Tout n’est pas perdu. Plusieurs expositions le prouvent, d’Amsterdam à Madrid en passant par Paris.

« Senghor et les arts : réinventer l’universel ». Dans un contexte culturel de balkanisation de la pensée et de la création, systématisées en un kaléidoscope d’identités douloureuses et d’altérités délabrantes, le thème de l’exposition en cours (jusqu’au 19 novembre 2023) au musée du Quai Branly-Jacques Chirac a de quoi détonner. Francophile, amoureux d’une culture occidentale qui a nourri sa propre vision du monde, notamment à travers le modèle de la Grèce antique, et d’une culture africaine chevillée au corps qu’il a pensée comme un humanisme fécond, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est une figure aux antipodes de l’hystérie néo-racialiste actuelle et de son revanchisme cacophonique. Agrégé de grammaire française, académicien, président du Sénégal et poète, Senghor a assumé une double paternité : celle du concept de négritude et celle de la francophonie. Il est de ceux qui ont cru à « la greffe de la raison intuitive sur la raison discursive », autrement dit à la synthèse des valeurs culturelles négro-africaines et de l’Occident, capables de converger, s’enrichissant de leurs différences, vers cette civilisation de l’Universel qu’il appelait de ses vœux, accessible par la sculpture, la peinture, la musique, la danse, le théâtre, l’artisanat. Et, par-dessus tout, par la poésie, cet art dont il pensait qu’il était l’espoir du monde, ce « pont de douceur » capable de relier l’émotion à la raison. Le thème de l’exposition renoue donc avec le beau concept d’Universel remplacé aujourd’hui par les grandeurs toutes relatives de l’origine et de l’identité, qui ne sont universelles que par la quantité des monologues qu’elles produisent et par le maigre usage collectif que l’on est prié d’en faire. Il y aurait néanmoins beaucoup à dire sur le parcours proposé par l’exposition. Quoique Senghor ait lui-même distingué « civilisation universelle » (prétention occidentale, selon lui) et « civilisation de l’Universel » (« convergence pan-humaine des vérités complémentaires de chaque nation, de chaque race, de chaque continent »), il aurait été judicieux que cette « obsession de l’Homme » qui était, de fait, la sienne et cette défiance