J’entends souvent parler de ma génération comme d’une meute individualiste. Nous serions les dolents, les idiots, les Sans-Conscience-Politique… Billevesées ! Prends garde à toi, troupeau soixante-huitard, car ma génération n’a pas renoncé à l’héroïsme !

Parisien de naissance, je travaille et vis depuis quelques années en Champagne-Ardenne, à Reims, où, grâce à l’accompagnement des collectivités locales et de Christine Berg, metteure en scène reconnue et soucieuse du renouvellement générationnel (et pas seulement du montant des subventions qu’elle reçoit chaque année, ce qui est plutôt rare dans ce milieu), je sillonne un territoire dans le but d’y implanter ma compagnie.[access capability= »lire_inedits »]

Quitter Paris est un acte politique. J’ai voulu exprimer mon refus d’un certain entre-soi, mon dégoût pour ces salles où la moitié du public est constituée de « gens du métier » et où la courtisanerie se cuisine à la sauce bien-pensante. Je hais le corporatisme : il est pour moi le signe d’un retour au féodalisme ! Vivre et travailler en région, c’est découvrir une autre manière de faire son métier, difficile, parfois ingrate, mais porteuse de sens. Pour répondre à la confiance qu’on a placée en moi, je ne fais pas que répéter et jouer des spectacles : je sensibilise des enfants et des adolescents au théâtre, je l’enseigne à des amateurs. Souvent, j’effectue ce travail à Revin, dans les Ardennes, une ville pauvre et ravagée par le chômage. J’y vois des jeunes et des moins jeunes oubliés par les médias et le pouvoir (normal, me direz-vous, on y brûle relativement peu de voitures en hiver), mais dont les yeux brillent à l’idée de découvrir la scène comme spectateurs ou comme acteurs. L’espoir que nous partageons avec eux est immatériel (de toute façon, le matériel s’est fait la malle avec les dernières délocalisations) : jouer, mettre en scène, écrire, c’est faire signe de leurs pensées et de leurs sentiments, et le signe sauve du désespoir ! Ils oublient un temps le virtuel qui envahit tout (surtout la vie des plus pauvres) pour inventer une scène, une pièce, un monde. Je ne cherche pas l’assentiment général : ce que je propose dans le cadre des actions culturelles est difficile. J’essaye d’être le plus exigeant possible, de relier mon travail à des références littéraires, philosophiques, politiques. De la même manière, je ne change pas mes mises en scène parce que je ne travaille plus à Paris. J’ai eu la chance d’assister de grands metteurs en scène et de grands pédagogues et d’être formé au Conservatoire national. Pourquoi ne pas partager cette exigence avec le plus grand nombre ?

Je ne me fais pas d’illusions : le théâtre ne sauvera personne. Ou presque. Mais si même nous, devant une société qui s’effondre, nous renonçons, que restera-t-il ? Le sens politique de ma présence en région est celui-ci : je suis nécessaire là où je suis.

Cette expérience n’est pas isolée. En 2009, nous fondons, avec une dizaine de camarades, le Festival du Nouveau Théâtre populaire. Pour tromper notre impatience et ce que nous considérions alors comme l’indifférence du milieu « théâtreux parisien », nous construisons un plateau de bois à Fontaine-Guérin, village de huit cents habitants dans le Maine-et-Loire. Le clocher sera notre fond de scène. Derrière le public, la forêt. À jardin, le cimetière. À cour…, la voisine ! Au-dessus de nous, les étoiles. Notre idée est de jouer les grands textes du répertoire au tarif unique et populaire de 5 euros. À notre plus grande surprise et à notre humble mesure, cette expérience est une réussite. D’année en année et sans augmenter radicalement nos moyens de publicité, notre public s’élargit (de huit cents spectateurs, nous sommes passés à sept mille).

Le principe du festival et son fonctionnement (tarifs dérisoires, démocratie interne…) sont politiques en eux-mêmes. Ils sous-tendent une conscience des responsabilités de chacun. C’est aussi une remise en question de l’idée largement admise dans le théâtre public – et renforcée dans les années 1980 – de la toute-puissance du metteur en scène, érigé en guide suprême de la troupe. Ce n’est pas dire que tous les spectacles se valent – chaque mise en scène est conçue comme unique, singulière, audacieuse – ou que nous rêvons d’un passé glorieux que nous n’avons pas connu. C’est dire qu’il est encore possible de briser les habitudes confortables, autocratiques et dépassées de nos pères soixante-huitards (oui, je leur en veux et je pense qu’il faut les tuer – symboliquement – une bonne fois pour toutes !). De plus, si notre travail est politique, nous ne cherchons pas le consensus idéologique. La troupe réunit des sensibilités politiques très différentes et nous sommes heureux de ces contradictions. Nous préférons la polyphonie – à condition qu’elle ne devienne pas cacophonie – au panurgisme politique qui a eu la vie belle dans certaines troupes subventionnées de la fin du xxe siècle.

Avec le temps et la franche réussite qu’a rencontrée notre entreprise, je me suis beaucoup interrogé sur la signification de ce succès. Pourquoi les gens viennent-ils si nombreux et nous font-ils des retours si encourageants ? Dire que cela tient uniquement à notre talent serait faux et prétentieux. Je crois qu’ils apprécient la permanence de l’entreprise, son immuabilité. Nous cherchons d’abord à faire du théâtre là où nous sommes. Sans le proclamer, nous luttons. Aujourd’hui – sous le règne du ministère de la Culture et de la Communication –, j’ai le sentiment que le fonctionnement du théâtre public oblige au mouvement : on ne fait pas une pièce pour son public ou pour un public ; on fait une pièce pour qu’elle tourne. Au NTP, nous travaillons pour un lieu bien précis et nous donnons d’abord nos spectacles à notre public (j’entends par notre public : tous ceux qui viennent assister à nos représentations). Cela n’est pas démagogique, dans la mesure où nous ne cherchons pas l’approbation aveugle de l’assistance. Nous travaillons avec elle à la construction d’une histoire commune. C’est peut-être en cela que le NTP ouvre une nouvelle page de la décentralisation, en résistant aux pratiques habituelles du théâtre public, qui veut mettre dans le mouvement du marché chaque nouvelle production.

Je ne suis ni psychanalyste, ni sociologue, ni historien. Encore moins journaliste. Mais je crois que ces expériences s’inscrivent dans une histoire collective, celle de ma génération. Je suis né lors de l’effondrement du bloc communiste, je n’ai connu que le capitalisme libéral et triomphant. Le premier événement marquant pour ma génération fut le 11-Septembre. J’ai eu 20 ans en 2008, en pleine crise des subprimes. La crise (économique et politique) est pour moi un état de fait structurel. Plutôt que de remplir le tonneau sans fond comme les Danaïdes (et, pour moi, cela signifierait de travailler uniquement à la réussite de ma carrière individuelle), j’ai décidé de rompre le cycle, de faire un « pas de côté ». Je voudrais que cette sorte de marginalisation volontaire révèle un élan joyeux et optimiste. Ce retour aux enjeux essentiels du théâtre (raconter des histoires à un public) est d’abord né d’un irrépressible besoin d’espoir, quand tout autour de moi poussait à la résignation. Vive la jeunesse ![/access]

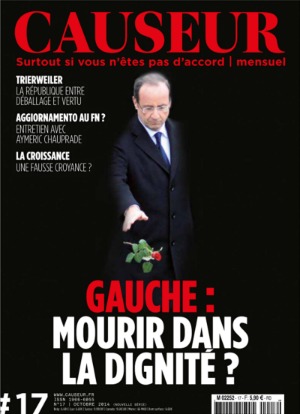

*Photo: DELALANDE RAYMOND/SIPA.00683202_000008

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !