« Si tu m’en trouves (de la mesc.) je suis ton homme. Si tu le désires, ton compagnon de voyage et mon appartement notre plage d’envol. »[1. Lettre de Henri Michaux à Jean Paulhan reproduite dans Mescaline 55]. Cette étrange invitation est envoyée par le poète Henri Michaux au directeur de la Nouvelle Revue Française, Jean Paulhan, en juillet 1954. Ces deux-là se connaissent bien : ils se sont rencontrés quand Michaux, originaire de Namur, en Belgique, est arrivé à Paris dans les années trente. Ils ont noué une amitié solide et Paulhan, grand admirateur de la poésie de Michaux, a facilité la publication de ses œuvres dans la NRF et chez Gallimard. En juillet 1954, ce sont presque des amis de trente ans. Voilà comment Michaux sait que Jean Paulhan est en mesure d’obtenir de la mescaline et pourquoi Paulhan va accepter immédiatement le poète belge comme « compagnon de voyage » afin de tester ce puissant psychotrope et peut-être même lui découvrir des vertus littéraires.

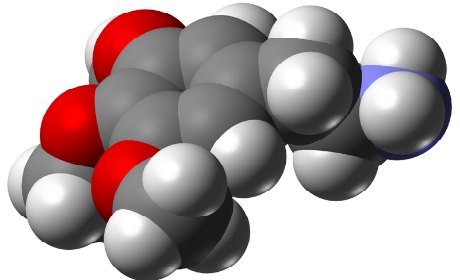

En plus de son métier d’éditeur, de directeur de revue et de découvreur de talents, Jean Paulhan ajoute donc l’activité de dealer à ses compétences à partir de la fin 1954. C’est par l’intermédiaire de Julian de Ajuriaguema, neurologue et professeur à la Faculté de médecine de Genève, que Jean Paulhan réussit à obtenir quelques doses de mescaline, cet alcaloïde tiré d’un cactus mexicain aux vertus hallucinogènes, le peyotl, que le chercheur Alexandre Rouhier baptise joliment « la plante à faire les yeux émerveillés » dans sa thèse en 1927. En 1954, Aldous Huxley vient juste de publier Les portes de la perception, mais sa renommée n’a pas encore atteint les cercles de la Beat Generation. La consommation de psychotropes n’est pas encore devenue un phénomène de société. La mescaline est néanmoins inscrite dès les années cinquante au tableau B des substances utilisées en médecine et en pharmacie dont l’achat, la détention, la vente et l’emploi étaient réglés par le décret du 19 novembre 1948. Elle est donc déjà considérée comme un stupéfiant, ce qui n’est pas encore le cas du LSD qu’Ernst Jünger décrivait avec un peu de mépris comme « un chat domestique, comparé au tigre royal, la mescaline. »

Paulhan et Michaux s’étant mis d’accord, il restait à décider du meilleur moment pour effectuer la prise et à trouver un troisième comparse. Ce fut Edith Boissonnas, poétesse suisse qui vivait à Paris depuis 1945 et avec laquelle Paulhan avait noué une relation amoureuse. Le directeur de la NRF appréciait beaucoup la poésie de Boissonnas et lui avait permis également de publier chez Gallimard. Quand il la contacte en août 1954 pour lui proposer de tenter l’expérience de la mescaline avec Michaux, Paulhan sait que la poétesse n’est pas complètement novice en la matière. Elle est l’épouse d’un professeur de chimie de l’université de Neuchâtel et s’intéresse également aux possibilités offertes par les psychotropes. Paulhan se procure les doses de mescaline et ses deux complices prennent la décision de se réunir le 2 janvier 1955 dans l’appartement de Michaux pour effectuer une première expérience, sans contrôle médical mais sous la surveillance les uns des autres et pourvus de l’équipement nécessaire : « Vous ai-je dit qu’il nous faudrait sans doute deux jours dimanche et lundi ? Donc rendez-vous le 2 janvier (…) Vous vous chargez de poulet et salade. Moi, de caviar (rouge), petits gâteaux et champagne. Le lundi, c’est Henri Michaux qui nous invite à déjeuner. Avez-vous lu, sur la mesc., les Portes de la perception ? »[2. Lettre de Jean Paulhan à Edith Boissonnas reproduite dans Mescaline 55]. Pour Boissonnas, Michaux et Paulhan, il s’agit de mettre en pratique, au cours de ces journées de janvier, le principe de l’auto-observation des états intérieurs dont chacun des auteurs tentera de tirer sa propre expérience littéraire. Paulhan avait déjà réuni dans les années trente, dans sa maison de Chatenay-Malabry, quelques auteurs, parmi lesquels Antonin Artaud et René Daumal, afin de mener une réflexion commune sur le langage et l’expérience poétique.

Il s’agit cette fois, espère-t-il, de déterminer si cette expérience peut être enrichie par celle des psychotropes. Chacun des trois protagonistes retranscrira littérairement cette tentative. Edith Boissonnas avec le texte « Mescaline », publié en mai 1955 dans la NRF, Henri Michaux avec « Misérable miracle », publié en 1956, puis L’Infini turbulent, en 1957, et Jean Paulhan avec Petit rapport sur une expérience, publié bien plus tard, en 1969, sans doute parce que le directeur de la NRF était déjà sous le coup des poursuites engagées contre lui après la préface d’Histoire d’O et qu’il ne souhaitait pas ajouter à l’accusation d’outrage aux bonnes mœurs celle de toxicomane et trafiquant de stupéfiants.

L’expérience relatée par ces textes, tous rassemblés dans le volume Mescaline 55 publié par les éditions Claire Paulhan et enrichie de riches annexes et de correspondances, est d’abord celle d’une déception, et c’est ce qui la rend plus intéressante encore. Mescaline 55 ne montre pas des consommateurs de mescaline en proie à un naïf enthousiasme psychédélique mais des écrivains qui ont eu l’occasion d’explorer déjà à travers la littérature les méandres de leur for intérieur et que cette incursion dans le monde des hallucinogènes va laisser quelque peu insatisfaits, voire amers. Le mot de Paulhan, à l’issue de la première prise de mescaline, semble résumer le sentiment commun : « On n’en sort pas fier. » Incompréhension, angoisse mais surtout déception marquent leur premier « envol » mescalinien, les 2 et 3 janvier 1955, dans l’appartement de Michaux. Paulhan juge les hallucinations dont il fait l’expérience vulgaires et répétitives. Boissonnas décrit quant à elle un « agencement innombrable et mécanique, du plus infect mauvais goût de bazar. Bordels, chambres de province prétentieuses, tapisseries, galatithes et nul hasard. » Elle confiera cependant avoir été fascinée par certaines images entrevues, « matière primitive d’un vert gazonneux et désirable de fraîcheur où se creusait un canal où étincelait un nombril de pierre précieuse. » Tandis qu’Edith Boissonnas se couvre la tête d’une écharpe pour rester en tête à tête avec les fantômes colorés de sa conscience, Paulhan ricane doucement pour lui-même et Henri Michaux, inlassablement, prend des notes. « Michaux à demi-étendu sur son divan écrivait, et cette main aisée dans la presque obscurité me paraissait une sorte de longue griffe blanche », note Edith Boissonnas dans son journal.

Ce dont les lettres échangées entre les trois complices, rassemblées ici dans cette édition richement introduite par une passionnante préface de Muriel Pic, rendent compte, c’est de l’impossibilité d’écrire, et surtout de concevoir un écrit cohérent, sous l’influence de la mescaline. Michaux couche des notes éparses sur le papier, des suites de mots sans signification qui valent surtout pour la graphie torturée, que les fac-similés introduits dans ce volume permettent d’admirer. Il exécute aussi des dessins inquiétants de paysages oniriques et apocalyptiques dont les quelques représentations, figurant également dans Mescaline 55, sont saisissantes. Confrontée à des hallucinations insaisissables, Edith Boissonnas ne peut que conclure : « L’intérêt de ces images nul en lui-même ne relève que de la valeur de l’interprétation à l’infini qu’on en peut faire. » C’est cette interprétation que livre aussi ce petit volume qui rassemble également les extraits des différents journaux d’expérience et poèmes suscités par cette prise de mescaline. Passé le temps du délire chimique, la parole littéraire reprend ses droits mais les deux ne peuvent cohabiter dans le même espace-temps. L’expérience hallucinatoire des psychotropes reste désespérément close sur elle-même. « Quelle drogue prendre pour rendre l’écriture facile ? » se demande Henri Michaux. Baudelaire avait découvert avant lui qu’il n’en existait pas. L’écriture est une compagne austère qui se satisfait peu du lâcher prise que les poètes de la beat generation tentera encore d’expérimenter avec le cut up. Les expériences sous mescaline de janvier 1955 prolongent finalement la réflexion entamée par Paulhan avec le groupe de Chatenay ou de Roger Caillois dans Babel : comment s’affranchir du langage quand le langage seul peut permettre de témoigner de l’affranchissement ? Le philosophe Ludwig Wittgenstein avait cru découvrir qu’on ne peut finalement s’affranchir du langage sans plonger, au-delà, dans un gouffre mystique. Le gouffre sur lequel ouvre peut-être également l’expérience des drogues mais dont aucun écrit ne peut retranscrire l’agencement chaotique.

Edith Boissonnas, Henri Michaux, Jean Paulhan. Mescaline 55. Préfacé par Muriel Pic. Editions Claire Paulhan. 2014

* Photo : Wikicommons

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !