À l’Opéra Bastille, la relecture contemporaine de La Traviata, et sa mise en scène par Simon Stone, en font beaucoup trop. Dommage.

Salle comble, ovation délirante au tomber de rideau du chef-d’œuvre de Verdi, dans cette production du metteur en scène australien Simon Stone millésimée 2019 dont la reprise l’année suivante avait dû être annulée, vaincue par la pandémie. Ce n’est pas la première transposition contemporaine de l’admirable livret concocté en 1853 par Francesco Maria Piave d’après la pièce tirée par Dumas fils lui-même de son propre roman paru cinq années plus tôt. Il faut se souvenir que Verdi, toujours célibataire à quarante ans, entretient alors la chanteuse Giuseppina Strepponi : le compositeur déjà célébrissime n’épousera sa maîtresse qu’en 1859. Autant dire qu’à l’époque, une telle situation n’était pas sans faire jaser dans le beau monde. En adaptant La Dame aux Camélias, Verdi ne s’aventurait pas tout à fait en terrain vierge…

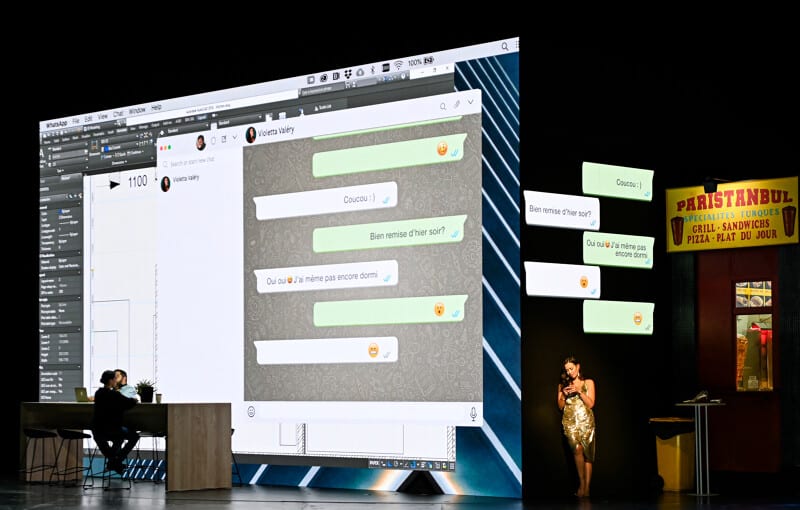

Éternelle, la figure de la courtisane s’actualise dans des