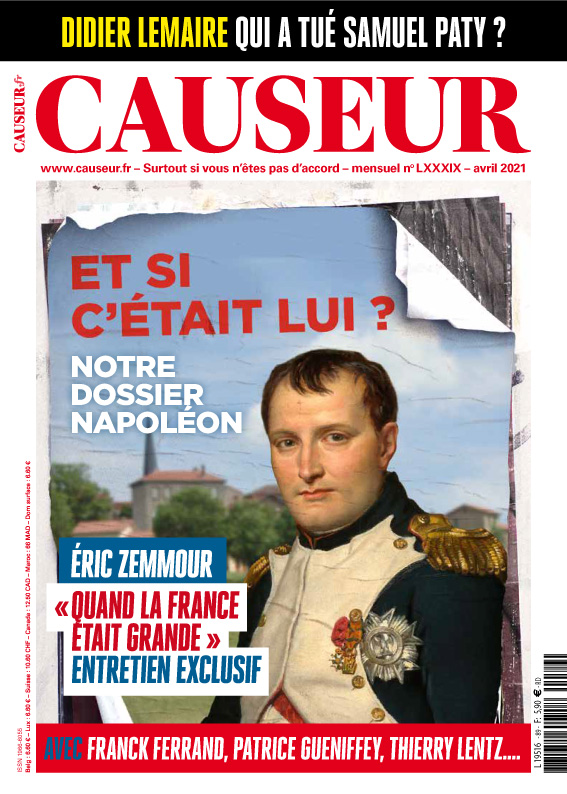

L’Empereur aurait été un horrible « mâle blanc »: tyrannique, esclavagiste, quasiment génocidaire. Cette surenchère d’accusations à la mode ignore la réalité : Napoléon n’avait aucun projet raciste et ses réalisations ont survécu parce qu’elles étaient fondées sur des consensus.

Causeur. Pourquoi avez-vous donné à votre dernier livre un titre apologétique, Pour Napoléon ?

Thierry Lentz. Ma réputation, si elle existe, est celle d’un chercheur plutôt froid, critique et analytique. Ce qui m’a décidé à prendre position si clairement est une réunion convoquée dans une grande administration pour préparer une exposition sur Napoléon : les différents participants n’ont eu de cesse d’émettre des bémols et des critiques, plus par crainte que par connaissance de la période. Quand j’en ai eu assez, je leur ai dit : « Faites donc une exposition contre Napoléon, ça serait original. » M’est donc venue l’idée d’écrire cet essai pour leur expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas prendre Napoléon à rebrousse-poil comme ils l’avaient fait : son bilan, les conséquences de ses réalisations jusqu’à nos jours et dans notre intimité sont incontournables et incontestables. Napoléon est tout simplement en chacun de nous…

On a souvent reproché à Napoléon d’être un tyran, on l’accuse aujourd’hui d’être raciste et esclavagiste. Dans quelle mesure est-ce justifié ?

D’abord, le rétablissement de l’esclavage n’a rien à voir avec le racisme et tout avec l’économie et la géopolitique, particulièrement aux Antilles. Le projet de Napoléon était avant tout de relancer cette zone économique essentielle pour la France de l’époque. La canne à sucre était le pétrole du début du XIXe siècle et les îles contribuaient pour environ 10 % au PIB, autant que le tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire aujourd’hui ! En relançant l’économie des îles au moment où la reprise en main des colonies était possible, Napoléon, déjà fort de sa « possession » de la Louisiane, espérait « boucler » le golfe du Mexique, avec la complicité de l’allié espagnol maître du Mexique et de Cuba. Or, relancer l’économie des îles passait par la restauration des « moyens de production » dont, hélas, l’esclavage faisait partie. Dans cette décision, l’économie était tout et la question de la race presque rien. Elle ne se posait pas il y a plus de deux siècles comme on l’a posée plus tard, vers la fin du XIXe siècle, et encore moins aujourd’hui. Napoléon était un homme des Lumières, au départ adversaire du rétablissement de l’esclavage. Son tort, il le dira plus tard à Sainte-Hélène, est d’avoir ici trop écouté les plaintes et demandes du lobby colonial. Seuls l’intéressaient