Arthur Schopenhauer répétait volontiers à ses interlocuteurs qu’une philosophie où l’on n’entend pas bruire à travers les pages les pleurs, les gémissements, les grincements de dents et le cliquetis formidable du meurtre réciproque et universel n’est pas une philosophie. La seule évocation du Dieu de la Bible jetant un regard sur le monde qu’il venait de créer et trouvant que tout y était bien suscitait son courroux. Il lui semblait incomparablement plus juste de dire que c’est le diable qui a créé le monde plutôt que Dieu.

Cette pensée de l’auto-anéantissement et de l’extinction de l’espèce, il l’admirait chez les moines du Moyen Âge et chez les sages de l’Inde. Les premiers détestaient si énergiquement la vie que la morale se résumait à leurs yeux en un seul mot : mortification. Les autres faisaient mieux encore : ils vivaient comme ne vivant point, dans la méditation tranquille et silencieuse du Nirvana, c’est-à-dire dans l’extase de l’anéantissement.

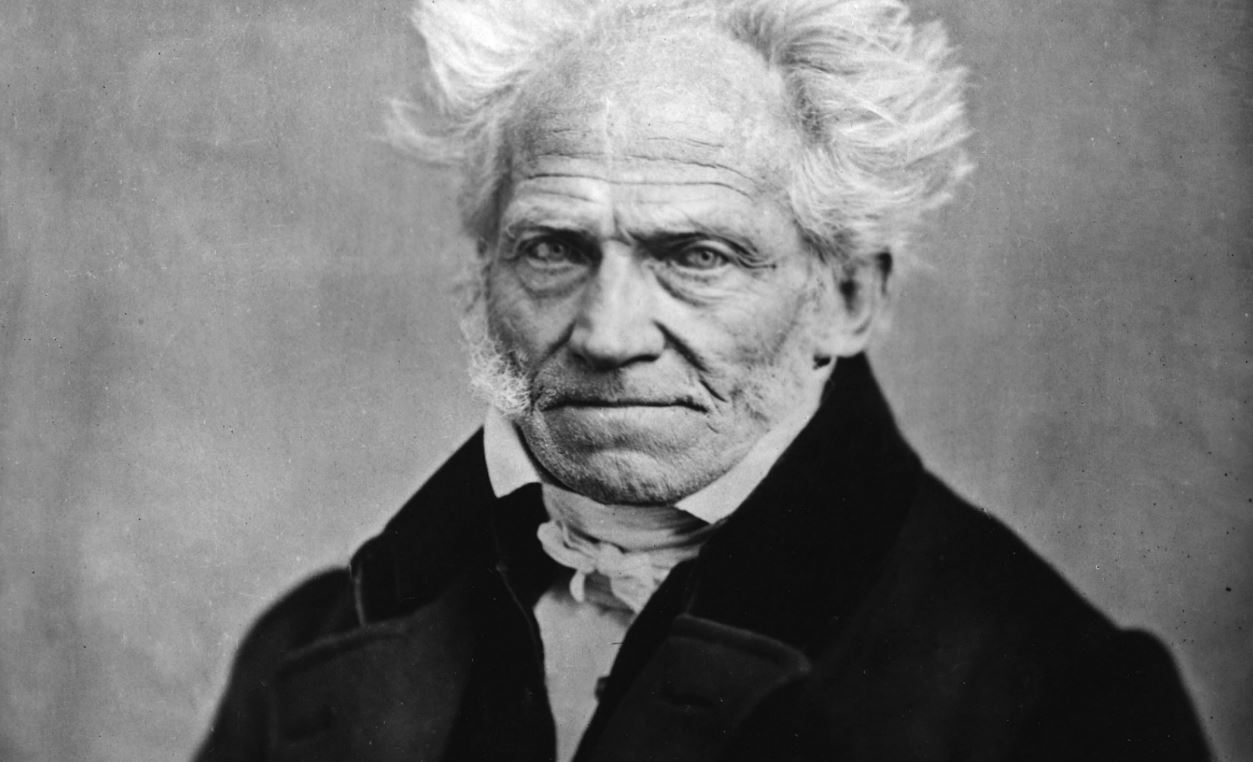

L’oncle Arthur, lui, coulait des jours tranquilles à Francfort, distillant le pessimisme le plus corrosif avec une incurable bonne humeur. Il recevait ses hôtes à l’hôtel d’Angleterre, lançait quelques sarcasmes, se livrait à des exercices de misanthropie, ridiculisait tous ceux qui mettaient leurs espoirs dans le progrès ou, pis encore, dans la révolution. Quand il ne traduisait pas le jésuite espagnol Balthazar Gracian ou n’ajoutait pas quelques compléments à son chef-d’œuvre, Le Monde comme Volonté et comme Représentation , il promenait son bel épagneul noir qu’il avait nommé Atma – l’âme du monde, en sanscrit – auquel il accordait des qualités qu’il refusait aux humains. S’il aimait tant les chiens, disait-il, c’est qu’il ne trouvait qu’en eux une intelligence dépourvue de toute dissimulation. Quand il mourut au matin du 21 septembre 1860, à l’âge de soixante-douze ans, ses voisins surnommèrent son chien, auquel il avait légué une rente, « Schopenhauer Junior ». Ses derniers mots furent : « Eh bien, nous nous en sommes bien tirés. Le soir de ma vie est le jour de ma gloire, et je dis, en empruntant les mots de Shakespeare : « Messieurs bonjour, éteignez les flambeaux, le brigandage des loups est terminé.»

C’est au café Schopenhauer, à Vienne, que Gemma Salem a écrit un merveilleux petit livre : Où sont ceux que ton corps aime. Ils sont bien sûr au cimetière, en l’occurrence celui de Grinzing, où elle se rend régulièrement, car comme elle le dit si justement : « Il n’y a que sur les tombes que l’on sache aimer. » Elle y retrouve ses deux passions : Franz Schubert et Thomas Bernhard. Elle se souvient aussi de la tombe de Cioran qui se trouve trois rangs derrière celle de Beckett. C’est dire qu’elle a d’excellentes fréquentations. Il lui arrive aussi de se promener en compagnie de Robert Walser. Bientôt il faudra éteindre les flambeaux : le brigandage des loups sera terminé. En attendant lisez Gemma Salem : sa mélancolie vous arrache des larmes.

Où sont ceux que ton coeur aime, Gemma Salem (Arlea)

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !