Steven Sampson vit à Paris, ville de ses rêves depuis que sa mère lui chantait la berceuse Frères Jacques... Après avoir soutenu une thèse de doctorat à Paris VII consacrée à l’œuvre de Philip Roth, il écrit des essais sur la littérature américaine. Il a publié trois livres aux éditions Léo Scheer[1. Voir Corpus Rothi. Une lecture de Philip Roth, de Steven Sampson, coll. Variations, Éditions Léo Scheer. 2011 et Corpus Rothi II. Le Philip Roth tardif, de Pastorale américaine à Némésis, coll. Variations, Éditions Léo Scheer, 2012.] et de nombreux articles dans La Revue littéraire, L’Infini et La Quinzaine littéraire. Il a brisé la malédiction rothienne qui veut que le juif ne fasse pas d’enfant.

Propos recueillis par David di Nota.

Causeur. Aucun doute à ce sujet : Philip Roth est une célébrité. Les ménagères l’achètent. Les critiques se demandent pourquoi il n’a pas le prix Nobel. Des bus mènent à sa maison d’enfance, signalée par un panneau. Tout ça n’est pas forcément bon signe. Peut-on se défaire de ce brouhaha assourdissant pour le lire vraiment ?

Steven Sampson. Mark Twain disait qu’un livre « classique » est celui que tout le monde veut avoir déjà lu et que personne ne veut lire. Apparemment, Philip Roth n’a pas encore atteint ce niveau puisqu’il donne toujours envie d’être lu. Lui qui aspire surtout à autre chose : être bu. Il faut commencer avec Portnoy et son complexe, livre généralement ignoré dans la célébration qui entoure Pastorale américaine, La Tache et Némésis. Pourquoi ne pas le lire aux toilettes ? Histoire non seulement de se mettre dans l’ambiance, mais aussi de se recueillir, d’échapper à la foule, de trouver un moment de silence et de concentration profonde. Henry Miller ne serait pas d’accord, lui qui, après s’être penché sur la question, a prétendu qu’il ne fallait pas se disperser, que le bonheur consistait à se consacrer à une seule activité à la fois. À mes yeux, Portnoy mérite une dérogation à la règle. Bien évidemment, dans un espace si réduit, il serait difficile de convoquer des étudiants pour un séminaire sur Roth. Mais Roth doit être lu de près, pris à bras-le-corps. Quelle meilleure façon d’affronter le corpus Rothi qu’en exposant son propre corpus ?

Vous avez choisi de traverser son œuvre en suivant un fil conducteur unique, la symbolique christique. Comment s’est-il imposé à vous ?

Lors de ma soutenance de thèse, en 2008 à Paris VII, le jury a violemment critiqué mes affirmations concernant la présence d’une symbolique christique chez cet auteur. Pourtant, il s’agissait d’un aspect mineur de mon travail, où mes conclusions étaient plutôt timides et mitigées. Je me suis dit : « Tiens, je suis sur une piste intéressante, j’ai touché là où ça fait mal. »

En bon sadique, j’ai eu envie d’infliger de nouveaux supplices, de me venger de ce Sanhédrin universitaire qui tenait à préserver une lecture « juive » de Roth. En bon freudien, j’ai trouvé cette résistance suspecte. Le cursus académique achevé, j’étais libre pour écrire un essai provocateur sur Philip Roth. Par où commencer ? Portnoy et son complexe s’est imposé à moi comme une œuvre fondamentale qui infléchit tout ce qui a suivi. En relisant le roman, j’ai eu une révélation : le narrateur a 33 ans, l’âge du Crucifié.[access capability= »lire_inedits »] Auparavant, j’avais considéré ce fait comme anecdotique. Tout à coup, je le voyais d’un autre œil. Si ce n’est pas anodin dans les Évangiles, me suis-je dit, pourquoi le serait-ce dans le Livre de Philip, nouvel ajout au canon judéo-chrétien ? Portnoy serait-il investi d’une mission pastorale qu’il n’ose pas exprimer clairement, de peur de se voir persécuter, voire cloué au pilori ? Vues à travers ce prisme, la structure et la symbolique du texte paraissent effectivement très juives, au même titre que le Christ. A commencé alors pour moi un travail de détective, pour trouver le fil caché qui sous-tend les premières quarante années du prêche de Roth, sa traversée du désert marquée par ses philippiques contre l’establishment juif, période qui se termine avec Le Théâtre de Sabbath, après quoi le prophète peut enfin se reposer.

Une autre chose qui a dû vous coûter cher, universitairement parlant, c’est l’humour particulièrement cru avec lequel vous restituez ses fantasmes fondamentaux. Tout est résumé dans ce merveilleux jeu de mots : « Trou love ». Pouvez-vous nous dire deux mots sur le « trou » en question ?

Il s’agit de l’origine du monde au sens courbetien. Chez Roth, le héros est un explorateur de l’anatomie féminine ; il veut VOIR d’où il est issu. Il est en quête de CON-naissance. La première fois qu’il rencontre sa future fiancée, Portnoy propose de lui faire un cunnilingus en échange d’une fellation. Le 69 est ainsi au cœur de ce roman sorti en 69. C’est un acte qui permet à la shikse de « découvrir » le phallus circoncis, et au juif d’approfondir ses connaissances sans conséquences reproductives. Parce qu’il ne faut surtout pas mélanger le sang de l’un et de l’autre. Chez Roth, on respecte la pureté primordiale et on boit à la source. Une de ses images fondamentales est celle du « lait » qui gicle, et pas seulement pendant des scènes de masturbation ou de fellation. Le personnage féminin est souvent associé aux vaches et aux produits laitiers. On pense à l’héroïne de Lorsqu’elle était gentille, qui travaille dans un milk bar, et à celle de La Tache, qui est trayeuse dans une ferme. Celle de Pastorale américaine élève des taureaux et sélectionne le meilleur sperme.

L’homme aussi peut donner du lait : dans Le Sein, David Kepesh se métamorphose en sein géant, avec un mamelon à l’emplacement de son pénis. Partout où l’on regarde, on tombe sur une histoire de fellation, qui intervient parfois à un moment critique, comme dans La Tache. C’est à considérer d’un point de vue religieux : la communion entre la shikse et le phallus circoncis crée une Nouvelle Alliance.

Des lecteurs peuvent être surpris, voire déroutés, par votre traitement du corpus rothien. Comment présenteriez-vous cette approche ? La notion de corpus est à la jonction du théologique et de l’érotique…

Le jeu de mots dans mon titre vient de Philip Roth. Nathan Zuckerman, le héros de La Leçon d’anatomie, veut arrêter d’écrire pour devenir médecin. Hospitalisé, il rêve de « s’échapper du corpus qui était le sien ». La blague fonctionne mieux en anglais, où ce terme désigne à la fois le corps humain et une œuvre littéraire ou artistique. Mais j’ai de la chance, car les noms Roth et Christ se ressemblent et, du coup, le lecteur français aperçoit la référence à Corpus Christi, cette fusion du corps et de l’esprit. Évidemment, chez Roth, quand le Verbe se fait Chair, cela ne se passe pas de la même façon qu’à l’église. Boire et manger sont alors des actes érotiques, Roth s’intéressant plus au sexe qu’à la gastronomie. Il y a donc un aspect diabolique dans son œuvre, une sorte de parodie pornographique de la Communion. En même temps, « l‘imitation est la meilleure forme de flatterie ». Comment suis-je arrivé à cette interprétation ?

À Harvard, j’ai été impressionné par la relecture du Paradis perdu effectuée par les romantiques anglais, surtout William Blake. Dans son poème épique, Milton pensait prendre le parti de Dieu. Or Blake prétendait que le véritable héros en était Satan, que Milton le défendait à son propre insu. Cela m’a autorisé à faire une « contre-lecture » de Philip Roth, malgré ses attaques contre la religion.

Cette lecture « théologique » permet à l’évidence de fixer l’unité de l’œuvre. Comment percevez-vous les contrastes d’un roman à l’autre – ce qu’il est convenu d’appeler son « évolution » ?

Il y a trois nœuds problématiques : la judéité, l’autobiographie et le modernisme littéraire. Ils se trouvent à l’origine de plusieurs virages. Comment écrire la judéité lorsque l’on ne sait strictement rien de la religion et des langues juives ? Comment peut-on incorporer des éléments de sa propre vie sans tomber dans le piège autobiographique ? Comment réagir par rapport aux innovations modernistes en sachant que cette tradition a été fondée par des antisémites et qu’elle est davantage britannique qu’américaine ? Il en découle de nombreux voyages à Londres, en Mitteleuropa et en Israël, capitales respectives de la langue anglaise, de l’histoire ashkénaze et de la judéité. Et de nombreux changements de style. Les accusations qui suivent la publication de Portnoy et son complexe – l’œuvre est antisémite, autobiographique, etc. – sont douloureuses, au point que Roth crée la première trilogie Zuckerman, où l’auteur incompris et son public qui le harcèle en deviennent les personnages principaux. Il retourne ainsi leurs arguments contre ses détracteurs. Mais c’est une impasse : il sera toujours taxé d’auteur autobiographique et narcissique. Jusqu’à ce qu’il entame la deuxième trilogie Zuckerman avec La Pastorale américaine (1997). Et là, c’est l’intronisation.

Pourquoi ? Qu’est-ce qui change d’un Zuckerman à l’autre ?

En reléguant Zuckerman à l’arrière-plan, et en employant une narration à la troisième personne, Roth crée un univers « réaliste » où d’autres personnages prennent le devant. Lorsque l’on rajoute le décor « politique », cette nouvelle formule a tout pour plaire à une époque qui préfère les romanciers « engagés ». Portnoy voulait « remettre le id (le Ça) dans le Yid » ; à la fin de sa carrière, Roth l’enlève définitivement. Le Yid (le « youpin ») est émasculé – Zuckerman devient impuissant. Du coup, l’ironie disparaît parce que, chez Roth, elle est l’apanage du juif. Le point commun, le fil conducteur de cette œuvre seraient la dialectique, ce qui explique les changements de cap et la récurrence des doppelgängers, les doubles. Où se situe la synthèse ? Elle est à trouver dans la personne du Christ. Lui réunit juif et antisémite, corps et esprit, l’homme circoncis et ses disciples aux prépuces intacts. Fils, Il s’exprime au nom du Père. Il a réussi un livre autobiographique, livre narré à la troisième personne. Et personne n’ose plus le critiquer pour son narcissisme. C’est un juif sans ironie. Adoré par les shikses, Il ne peut leur faire des enfants. Mais, Dieu merci, Il a le droit d’être bu ! Alors, Lehaïm !

Permettez-moi de terminer cet entretien sur une métaphore stupide : Roth a-t-il « raccroché les gants » ?

Au contraire, la métaphore est bonne ! Effectivement, il s’agit d’un combat, auquel Roth ne renoncera jamais. Il a toujours voulu maîtriser la réception de son œuvre ; c’est le thème de Zuckerman enchaîné. Dorénavant, il se consacrera à l’organisation de ses archives, afin de contrôler le travail de son nouveau biographe officiel, Blake Bailey, après avoir viré le précédent, Ross Miller, neveu d’Arthur Miller, qui avait pourtant collaboré pendant cinq ans avec lui. Je pense qu’il n’y a qu’un seul adversaire capable de mettre Philip Roth au tapis, et Lui seul connaîtra le moment propice.[/access]

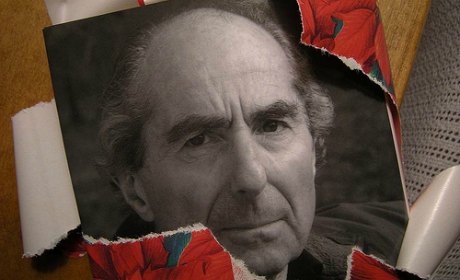

*Photo : Madison Guy.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !