La nuit a été courte, les alcools trop variés, l’insomnie fréquente. J’en ai profité pour finir le livre que je lisais ces deux derniers jours…

Mais commençons par la bande…

« Nel mezzo del cammin di nostra vita,

Mi ritrovai per una selva oscura,

Che la diritta via era smarrita… »

Bien sûr, vous avez reconnu le tout début du Chant I de l’Enfer de Dante — mais comme il pourrait y avoir parmi mes diligents lecteurs une part de non-italianisants, je traduis :

« Au milieu du chemin de notre vie,

Je me trouvai dans une forêt obscure,

Car j’avais perdu le chemin direct… »

À moins que ce ne soit le « droit chemin » : Roland Barthes évoque ce fabuleux début au tout commencement de son dernier cours au Collège de France sur la « préparation du roman » (c’est à 4’53 sur l’enregistrement du cours, si émouvant pour moi qui y étais). « Au milieu du chemin de notre vie… » Mais comme le dit Barthes, comment savoir si nous sommes au milieu, nous qui sommes encore en vie et ne voyons toujours pas la fin ? Les Anglais parlent de la « mid-life crisis » — à propos de ce désir de désir qui nous agite souvent entre 40 et 50 ans — mais qui pourrait me garantir, à moi, que 45 ans est le milieu de ma vie ? Le milieu, est-ce la fin de la montée — et plus dure sera la chute ? Ou quoi ?

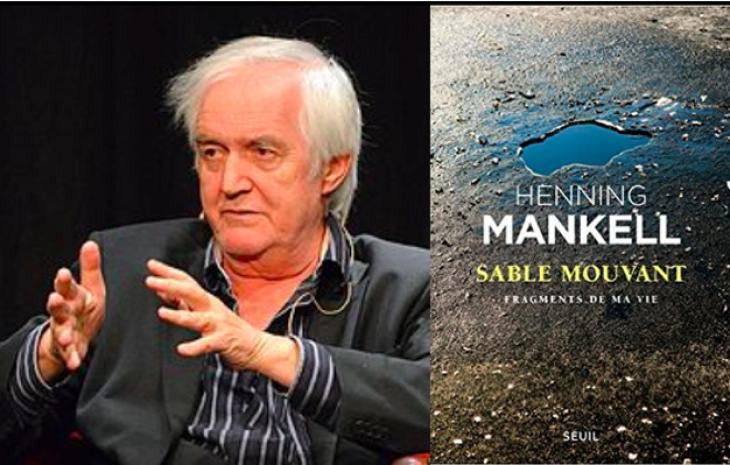

C’est à cette question somme toute majeure que répond Henning Mankell dans son dernier livre — oui, tout dernier. Il a paru en septembre dernier au Seuil, Mankell est mort début octobre. Mort du cancer qui le pourchassait depuis la Noël 2013 — oui, ça va vite, mais le chanteur de Motorhead, est mort en 48 heures après le diagnostic initial. Pas le temps d’écrire un livre.

Au départ, c’étaient des chroniques parues au fur et à mesure des chimiothérapies successives dans un grand journal suédois. Puis c’est devenu des mémoires flottants, où la mémoire, aiguisée par ce qui arrive au corps, repart en arrière — très souvent au Mozambique, où Mankell (c’est un aspect de son œuvre dont j’ignorais tout, et qui est très peu traduit en français — tout comme on ignore son travail d’activiste, dont il a laissé dans Libération il y a cinq ans un témoignage glaçant) dirigea longtemps la seule troupe professionnelle de théâtre (pour l’anecdote, il était marié avec la fille d’Ingmar Bergman, Eva).

Le fil conducteur est une réflexion sur le temps — sur ce qui fait le temps à l’échelle humaine — notre pauvre échelle de quelques décennies. Plus exactement parce que Finnois et Suédois ont décidé parallèlement de creuser dans la roche-mère pour y enfouir leurs déchets nucléaires — un chantier qui doit durer près de soixante-dix ans, un enfouissement calculé pour cent mille ans, le temps que les saletés cessent d’irradier. Quelque part dans le granit d’en bas — alors même qu’au-dessus, la Suède sera recouverte par des kilomètres de glace, à l’horizon de la prochaine glaciation (dans 5000 ans, d’après les tables de Milankovic). Que restera-t-il de nous à cette époque ? Que restera-t-il de moi ? se demande Mankell. Puisqu’aussi bien nous ne subsistons que dans la mémoire de ceux qui nous ont connus — et quand ils disparaîtront à leur tour…

Et d’évoquer quelques-uns de celles et ceux qui ont croisé sa vie — en Afrique au plus fort des conflits, sur une autoroute où un jeune homme embarqué dans un car qui le précédait a été décapité par la voûte d’un pont, et que sa cervelle est venue s’écraser sur le pare-brise de l’inventeur de l’inspecteur Wallander, dans une salle de théâtre, à Paris quand il y réparait des saxophones…

Curieuse autobiographie qui virevolte, mais bien plus fidèle au mouvement de la mémoire que les autobiographies soigneusement chronologiques. Que suis-je, sinon un patchwork de souvenirs couplés à des émotions — par exemple pour Mankell la découverte de l’érotisme dans un local quasi frigorifique des montagnes norvégiennes, ou les derniers instants d’une jeune Africaine atteinte du SIDA à une époque où cela équivalait, même ici, à une condamnation à mort rapide — et cela dit aussi quelque chose au lecteur que je suis : à maintes reprises je me suis trouvé dans ce que Jean Starobinski a appelé le « concernement » — le moment rare mais privilégié où un texte nous parle de nous, que l’auteur pourtant ne connaissait pas. Où il écrit avec nos mots, nos émotions, parce qu’il y a dans l’humain, parfois, des expériences communes, aussi divers que soit l’homme.

C’est un grand livre humaniste, un grand livre d’espoir aussi — la vie est belle, les enfants, même si elle est courte, même si nous sommes voués à une extinction prochaine, même si nous perdons nos cheveux pour des raisons plus ou moins avouables, même si la chair nous trahit et que la digestion des alcools de la veille se fait moins facilement qu’il y a quarante ans.

Quant au titre… Ce Sable mouvant, c’est celui dans lequel on s’enfonce, peu à peu — et le mezzo del cammin, comme dit le poète toscan, c’est peut-être, comme dans Oh les beaux jours où Winnie, dès le départ, est enfouie jusqu’à la taille — à mi-corps pour une mid-life — elle a « la cinquantaine », dit Beckett —, et qui n’en fait pas toute une affaire, même si au second acte elle est enterrée jusqu’au cou. J’ai beaucoup aimé ce livre — j’y ai humé ma future fumée, comme dit le poète.

Sur ce, bonne année, happy new year, pace e salute, ou Gott Nytt År, comme on aurait dit à Mankell s’il était encore là — mais au fond, il est encore parmi nous : les mots durent plus que la peau.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !