Architecte hors norme, esthète aux convictions subversives, Rudy Ricciotti évoque l’enlaidissement du monde et fait l’éloge de la beauté, du patriotisme, du travail, de la sensualité ou encore de la corrida. Une fois de plus, il ne recule devant aucune des intimidations du politiquement correct.

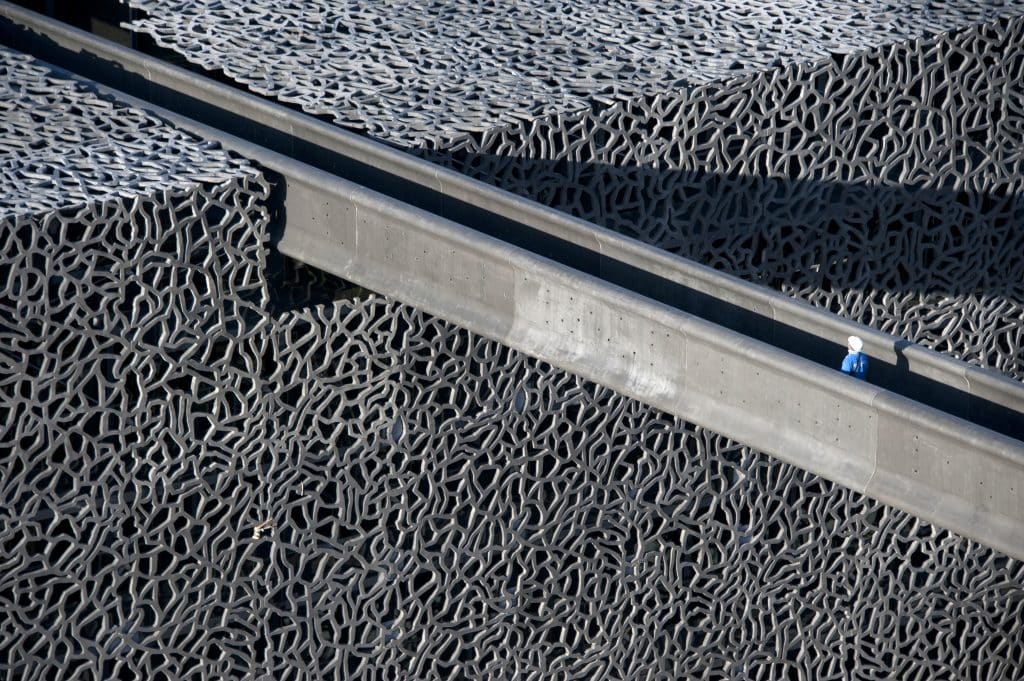

Rudy Ricciotti, architecte flamboyant, hors norme et polémiste, est un phénomène de l’anticonformisme et de la subversion architecturale. Grand prix national d’architecture, médaille d’or de l’Académie d’architecture, il se distingue notamment par le Mucem à Marseille, La Manufacture de la mode Chanel, le stade Jean-Bouin, le département des arts de l’islam au Louvre, le mémorial du camp de Rivesaltes ou encore le musée Cocteau de Menton. Ses positions franches et tranchées ne laissent pas indifférent. Notamment ses plaidoyers pour le béton, la Légion étrangère et le patriotisme. Rudy Ricciotti aime les mots, à outrance, ceux qui ont du goût, du gras, du cartilage et de la gélatine. Il a le charme d’un voyou italien, la virilité du colonel réserviste de la Légion qu’il est, et la féminité précieuse et maniériste de ses bâtiments. Rudy Ricciotti, c’est la violence des contrastes et des passions, à l’image de la Méditerranée qu’il vénère et qu’il craint : « Cette mer de fou entourée de cinglés ».

L’architecte nous reçoit en pleine feria de Nîmes où il se rend chaque année pour vivre cette grande fête populaire. Il nous donne rendez-vous à la « Maison de Sophie » – superbe hôtel particulier Art déco. Nous le retrouvons près de la piscine, où il nous attend torse nu, une serviette autour de la taille et un cigare entre les doigts. Un plateau de fromages, beaucoup d’huile d’olive et de pain, une bouteille de Morgon : la discussion peut commencer.

Causeur. Quelles sont pour vous les raisons de la laideur ?

Rudy Ricciotti. Parmi les lieux communs des réponses disponibles, il y a toujours l’ultralibéralisme. Mais cela ne suffit plus. La responsabilité est collective mais aussi individuelle, tel le manque de culture. Mais le déficit d’exigence reste le marqueur principal. La culture musicale est aujourd’hui très amplement colonisée par la médiocrité. On est loin de Black Sabbath, des Stones, d’AC/DC et surtout de Frank Zappa. Le rock a été le dernier message musical international positif avec une recherche schizophrène du principe d’exception, c’est-à-dire de poésie, Patti Smith en tête. Quand le rock s’est dissipé, la porte s’est ouverte à la terreur. Aujourd’hui, nous sommes enlisés dans un déficit de passion, de désir et de manque d’audace. Sachant que l’audace est l’ombre portée du désir, ou l’inverse. Mais le principal, je le répète, c’est le manque d’exigence et la paresse qui souvent en découle. L’idée que le principe de beauté vient frapper à toutes les portes sans crier gare est une idée erronée participant sans nul doute au triomphe de la laideur. Le principe de beauté est accessible à tous uniquement s’il y a quête et convoitise. La réalité de la beauté, tout le monde ne la désire pas ! Accéder à elle est un travail souvent laborieux. Le labeur est le lot de celui qui souhaite contempler la beauté, mais aussi de celui qui veut la créer ! Je suis convaincu que tout ce qui est laborieux est bon et beau. Je suis pour ce postulat. Je préfère un artiste raté et bosseur acharné qu’un artiste brillant sans œuvre. Il faut accorder un bénéfice et un crédit au principe de labeur. La pratique et les croyances sont indispensables ! Mes croyances sont liées au territoire, aux valeurs identitaires et au travail. Ça en agace plus d’un, mais j’aime le répéter, je suis profondément patriote. Et tant pis si cela crispe !

Avez-vous choisi le métier d’architecte par désir de combattre la laideur, d’imposer de façon monumentale la