Une biographie sur l’enchanteur du Delta.

À l’heure du « Black lives matter », d’une madame Obono susceptible et des indigénistes fous, sort bien opportunément, et en traduction française, la biographie définitive de Robert Johnson, Et le Diable a surgi de Bruce Confort et Gayle Dean Wardlow.

Robert Johnson! Un noir issu du Delta, aux grands-parents esclaves et né dans la misère la plus crasse. Condamné d’avance par le destin… mais qui devint le bluesman absolu. Le bluesman par essence.

Le premier du club des 27 ans

Fureur de vivre, beat, rébellion rock ‘n’ roll, romantisme noir du blues… De tout cela, il fût le mythe premier. Lui qui attirait les femmes et les rendait folles, comme Elvis plus tard. Comme Valentino ou Brando. Ce qui, d’ailleurs, le perdit. Lui qui devait son improbable talent – selon la légende tenace – à un pacte faustien signé à un carrefour. Le blues, n’est-ce pas, c’est la musique du diable… Lui qui mourût à 27 ans. Le premier d’un club select. 27 ans ! Comme Hendrix, Brian Jones et les autres ; jusqu’à Kurt Cobain et Amy Winehouse.

Lui, black quasi illettré et fils de personne, qui pourtant sût écrire des blues qui évoquent parfois Maurice Rollinat, entre autres poètes symbolistes, par la force de leurs images impitoyables. Lui qui posa les fondations de tout ce qui allait devenir le rock ‘n’ roll et le blues moderne.

Deux photos pour toute une vie

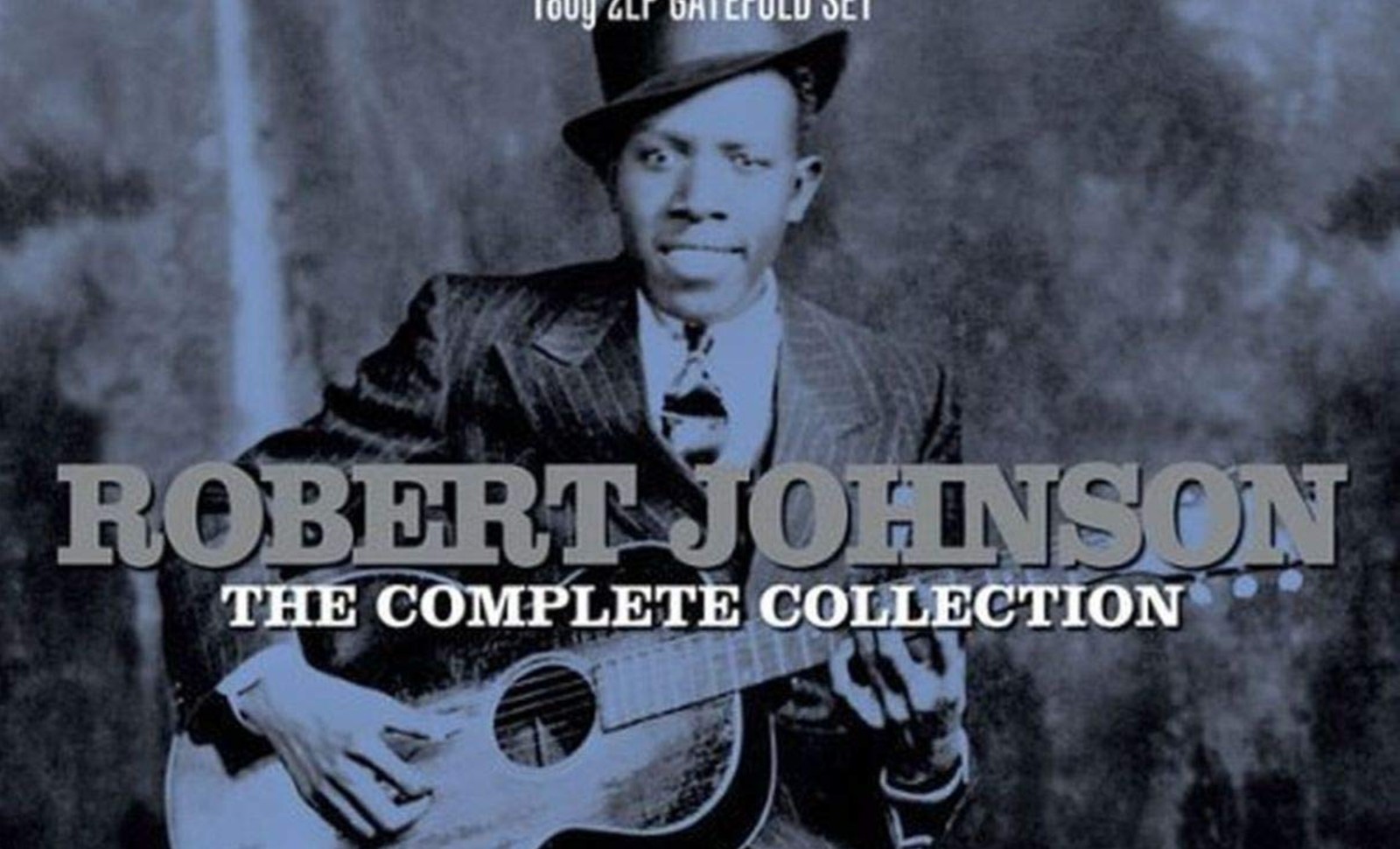

Robert Johnson. Dont même les rares photos existantes (deux en tout et pour tout) prêtent à polémique : on n’est même pas sûr de son visage. En fait, on n’est sûr de rien. Il y eut depuis cinquante ans maintes recherches, articles, biographies, rumeurs. Universitaires comme passionnés de blues ont repris la route du Delta, cherchant témoignages d’époque et traces administratives. Tout est flou. Rien n’est sûr. Jusqu’à ce livre peut-être, qui réécrit l’histoire de l’homme et qui dit tout ou presque de l’Amérique des années 30, du vécu black, du blues d’alors.

Robert Johnson, dont on n’est sûr que d’une chose, finalement : les quelques plages qu’il enregistra en 1936, et qui ressortirent en 33 tours en 1961, ont subjugué toute une génération. Bob Dylan, Clapton et les Rolling Stones alors adolescents avaient trouvé leur maître. Un homme seul, assis avec sa guitare acoustique dans une chambre d’hôtel devant un simple micro.

La veille de ce jour historique, Robert avait été cueilli par les flics locaux pour vagabondage et tabassé. Le début des sixties fut en Amérique la période du « folk boom », et Robert Johnson le parfait symbole pour cette gauche étudiante en chemise à carreaux: ces dévots voulaient leur blues austère et issu de la campagne, leur folk pur et dégagé de toute commercialisation.

Le contresens Johnson

Avec Johnson, ils avaient le mythe parfait, même s’il était basé sur un contresens.

En réalité, le petit Robert avait toujours fui les champs de coton et rêvait de succès commercial, de grosses voitures ; en un mot, de réussite. Il fallait être un gentil professeur blanc comme Woody Guthrie ou Pete Seeger pour prétendre dédaigner le dieu Dollar et la radio toute puissante! Robert, lui, n’avait pas besoin de radoter comme eux la dure condition du travailleur noir avant la seconde guerre mondiale, la réalité politique américaine, de donner des leçons. Il chantait l’amour qui finit en taches de sang sur le mur, le diable qui vous poursuit dès le réveil, les chiens de l’Enfer à vos trousses, le désir fou de gagner la grande ville, Chicago et puis enfin New-York, là où tout enfin allait s’arranger. Il y avait des métaphores érotiques, – lait malté, serpent noir qui vous regarde-, du sexe sale comme il devait se vivre dans les métairies et speakeasies où il jouait, du Moonshine de contrebande et de la paille sur le sol. Il y avait du malheur et la prescience d’une courte vie errante. Et tout cela en disait plus que tout catéchisme politique.

Un génie bigame de dix-neuf ans

Il est des cas où le talent est une énigme. Robert Johnson comme, d’ailleurs, Hendrix ou Clapton, devint un guitariste émérite après une année sabbatique où il se consacra a son art.

De là, le mythe : pendant ce temps où il disparut, il aurait rencontré le diable et signé le fameux pacte, avant de réapparaître, auréolé d’une technique nouvelle et inouïe. Et, de fait, quand il revint pour jouer devant son mentor Son House qui l’avait humilié un an auparavant, il était un autre homme. Le premier, par exemple, à jouer en même temps rythmique et mélodie, à construire ses blues, à jouer le “shuffle“ sur les cordes graves. Son House en resta cloué sur place.

Un génie de tout juste dix-neuf ans. Mais bigame et déjà veuf. Un jeune homme qui n’avait jamais eu de vraie famille depuis sa naissance supposée en 1911. Un jeune homme qui avait vécu chez un beau-père qui le haïssait et cognait fort, entre sa mère et une autre femme ; qui erra sans fin entre son Azlehust natal, Robinsonville la rurale et Memphis. Memphis avec sa Beale Street ou se créait le blues, entre prêteurs à gages et jeteurs de sorts. Beale Street qui l’attirait comme un aimant, comme Presley bien plus tard… Un jeune homme qui, dès quinze ans, mène une vie de vagabond, de “ wanderer“, brûlant le dur, alcoolique et volage, s’invitant partout ou il peut jouer de son harmonica et passer le chapeau. Il travaille la guitare, déjà, mais on est loin du compte. Loin des héros locaux, qui avaient eu la chance d’enregistrer. Charley Patton ou… Son House.

Imprimez la légende…

Satan ? Les auteurs pensent qu’en fait, le jeune Robert a travaillé comme un fou, beaucoup écouté la radio alors omniprésente et réfléchi à son art, avec un opportunisme bien compris. Rien de plus, rien de moins. Rien de sacré, alors ?

Qu’importe ! Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende.

Robert Johnson eut le temps de réaliser son rêve : sa réputation avait gagné New-York. On l’attendait au Carnegie Hall où il devait apparaître lors d’un festival. Et son “Terraplane blues“ passait en radio. Mais il ne devait jamais jouer au Carnegie. Le 13 août 1938, il bût au goulot dans la bouteille de whisky létale, parfumée à la naphtaline, qu’on lui avait tendue. Le patron du « juke joint » où il jouait ce soir-là était un mari jaloux…

Il fallut attendre quasi trente années pour que les disques C.B.S – grâce à l’obstination d’un Albert Hammond fanatique – rééditent en 61 les fameuses plages de 1936 du bluesman oublié.

Le reste est histoire.

Et le Diable a surgi de Bruce Confort et Gayle Dean Wardlow

(Castor Astral. Traduit et annoté par Bruno Blum)

Et le diable a surgi - La vraie vie de Robert Johnson

Price: 24,00 €

17 used & new available from 19,99 €

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !