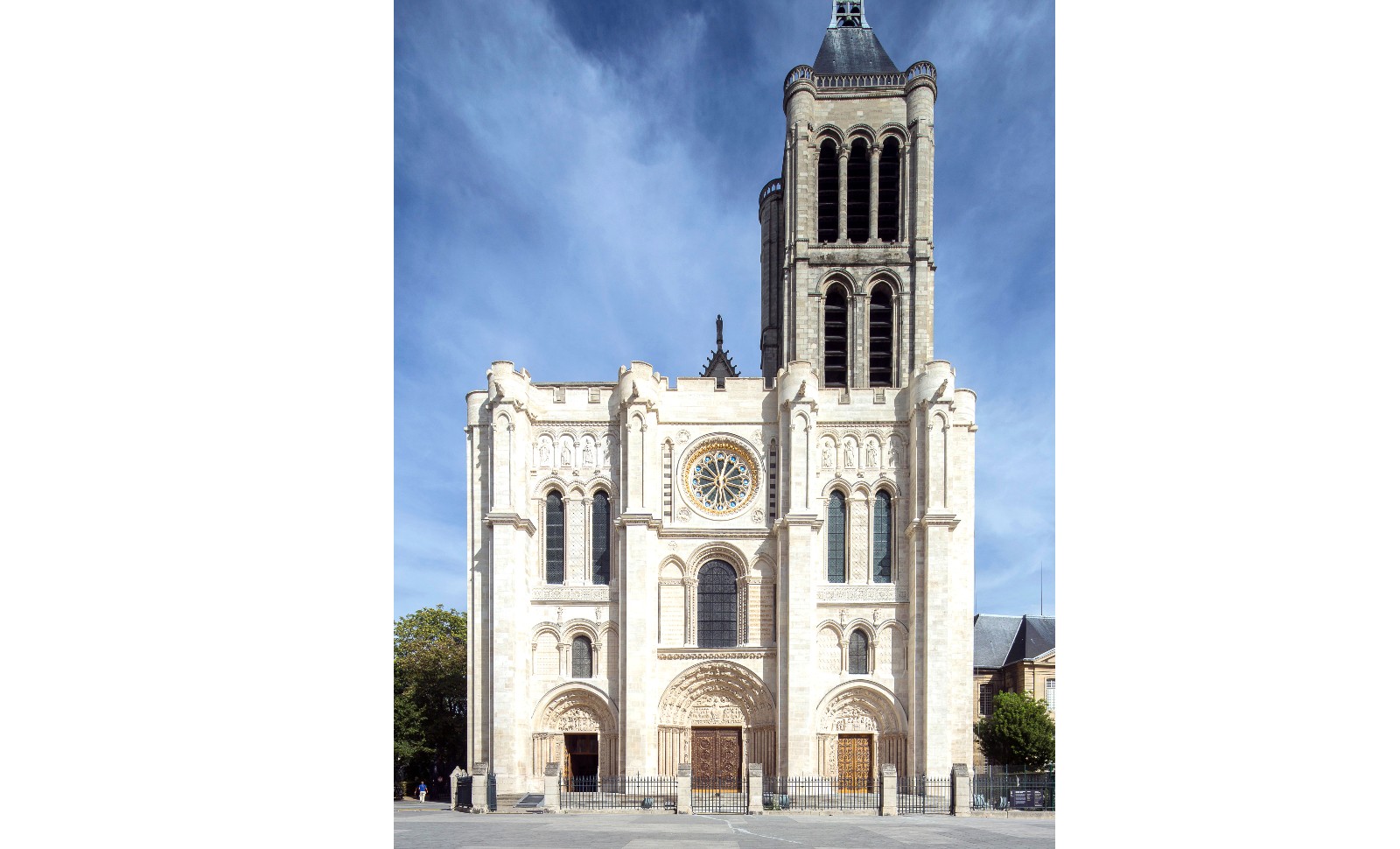

Le débat sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale de Saint-Denis confronte deux conceptions du patrimoine. D’un côté, la volonté des élus et des habitants de retrouver le superbe de l’édifice, de l’autre, l’implacable doctrine du « en l’état » défendue par de nombreux chercheurs. Est-il revenu, le temps des cathédrales ?

La ville de Saint-Denis est le théâtre d’un événement exceptionnel : la reconstruction d’une flèche de cathédrale [1] ! Le projet est poussé depuis des décennies par la municipalité, longtemps communiste, et semble susciter dans cette ville multiculturelle une belle adhésion. Malheureusement, de nombreux scientifiques et universitaires s’y opposent. En effet, cette restauration heurte la doctrine patrimoniale de notre époque, principalement défensive.

Un peu d’histoire

Au début du xiie siècle, dans les années 1130-1140, la riche abbaye de Saint-Denis bénéficie de la présence à sa tête d’un homme particulièrement entreprenant, l’abbé Suger, également conseiller du roi. Il met en chantier une église grandiose. Cette architecture nouvelle va faire école : cela s’appellera l’art gothique et il produira une floraison de cathédrales – en France, puis en Europe.

A lire aussi: Qu’est-ce qu’une cathédrale?

Suger contribue aussi à affirmer une nouvelle conception du catholicisme favorable à l’art et à l’architecture. Ce tournant ne passe pas inaperçu dans l’Église et une controverse s’engage aussitôt avec Bernard de Clairvaux. Ce dernier est surtout connu pour avoir prêché la deuxième croisade et plaidé sur le tard en faveur des communautés juives rhénanes, après avoir lui-même connu des débuts fort antisémites. Le point important, pour ce qui nous occupe, est que, pour lui, la foi chrétienne est synonyme de pauvreté et mortifications, et absolument contraire au faste et aux décors. De nos jours, on le qualifierait sans doute d’intégriste. Suger et Bernard de Clairvaux échangent leurs arguments. Suger maintient ses conceptions et en fait même graver un résumé sur les murs de son église. Son idée tient en deux volets : primo, l’art vaut non par ses matériaux, aussi précieux soient-ils, mais par le travail humain qui le guide et le façonne : « N’admire ni l’or ni la dépense, mais le travail de l’œuvre. » Secundo, l’art produit un effet, un sentiment qui élève l’âme, donc la rapproche de Dieu : « L’esprit