Le combat des femmes… Quand notre regard contemporain contemple l’histoire passée.

L’exposition Résistantes ! s’ouvre sur une constatation : 1944, c’est l’année où les femmes obtiennent le droit de vote (à la grande crainte des communistes, rappelons-le, qui craignaient qu’elles ne votent “comme leurs maris ou leurs curés”): « Il y a 80 ans, les Françaises devenaient électrices et éligibles « dans les mêmes conditions que les hommes ». Cette entrée de plain-pied dans la citoyenneté par une ordonnance signée du général de Gaulle était alors présentée comme une reconnaissance officielle du rôle majeur joué par les femmes dans la Résistance. » 80 ans après la Libération, l’occasion était trop belle de confondre toutes les luttes dans une approche intersectionnelle et de chercher dans l’esprit de résistance de Françaises patriotes une volonté parallèle d’émancipation du patriarcat (« Pour les femmes, l’engagement résistant représente une double transgression : contre l’ordre allemand et celui de Vichy mais aussi contre l’ordre social des sexes. Résister au féminin c’est donc, au propre comme au figuré, franchir des lignes »), l’occupation allemande et les mœurs sociales françaises étant nanties d’un même coefficient d’oppression, notamment parce que les autorités françaises comme allemandes renâclaient à traiter les femmes comme les hommes, signe évident de l’infériorisation sociale des femmes, la frontière des genres ne s’abolissant que pour les communistes (on se situe après la fin du pacte germano-soviétique, n’est-ce pas), précurseur donc des luttes féministes à venir.

A lire aussi, Elisabeth Lévy : Juifs de France: pour vivre, vivons cachés

Comment dire ? Ce n’est pas totalement convaincant, même si, bien sûr, constater qu’il n’y a que six femmes parmi plus de mille Compagnons de la Libération interroge, de même que la relative difficulté à se faire reconnaître comme résistante après la guerre : « l’affirmation de femmes-individus affranchies est minorée à l’identique par la répression et la reconnaissance tant elle heurte encore les représentations dominantes du féminin », a écrit dans sa thèse Catherine Lacour-Astol, commissaire de l’exposition. C’est d’autant moins convaincant qu’on sent un parti-pris “progressiste” dans le choix des profils mis en avant. Pourquoi, par exemple, ne pas faire la part très belle à Marie-Madeleine Fourcade, qui dirigea le réseau Alliance – qui avait le tort de ne pas être gaulliste ni communiste, c’est vrai ? Pourquoi ne pas voir que nombre de résistantes le furent pour des raisons patriotiques, conciliant sans troubles de genre le ménage et l’acheminement des messages, la préparation du fricot et la manipulation de la radio ?

Mais ces réserves ne suffisent pas à amoindrir l’intérêt de l’exposition qui décrit avec des documents nombreux et émouvants par leur banalité même une résistance en effet féminine, sans éclat mais non pas sans danger, celle de la vie quotidienne, de la lutte contre la faim, de la rébellion contre le rationnement, avec ses manifestations encourageant le vol (qui valut à « la mégère de la rue Daguerre », Lise London, militante communiste appliquant saint Thomas1, d’être déportée) ; celle aussi de l’hospitalité, puisque les foyers qui accueillent des aviateurs anglais ne peuvent le faire qu’à condition que les femmes les prennent en charge, dans l’esprit (patriarcal) des autorités d’occupation, ou parce que les communautés religieuses catholiques sont mobilisés, comme celles des sœurs du Très Saint Sauveur de Niederbronn (Bas-Rhin) ou de Notre-Dame de Sion (Isère), les religieuses en cornette (ou non) cachant et transportant enfants juifs, aviateurs alliés, mitraillettes et grenades.

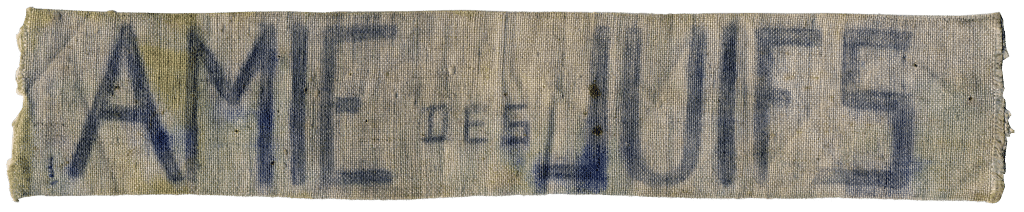

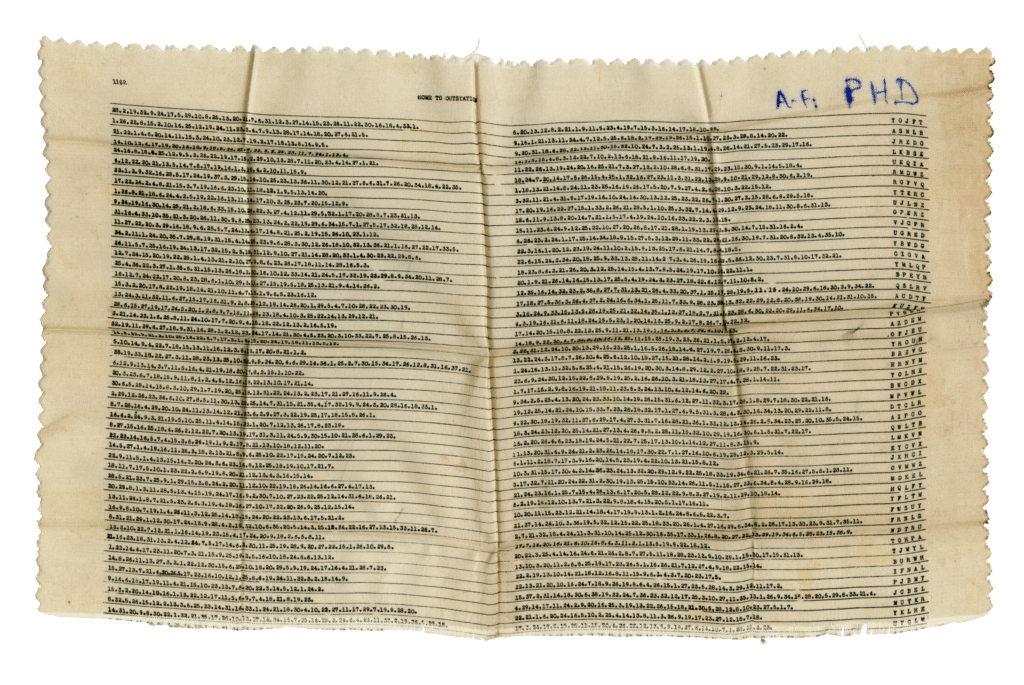

L’exposition nous plonge dans ce quotidien, avec les placards allemands, les tracts clandestins, les armes de poing glissés dans des étuis féminins, le sac à main à double-paroi de Lise London, justement, sac confectionné par l’agent de liaison Nelly Schweig et dont le secret ne fut pas détecté lors des huit jours d’interrogatoire que subit Lise London en août 1942. Tout est anodin, fragile, dérisoire – et prenant, jusqu’aux poupées que les résistantes emprisonnées s’offrent, avec cet appétit de normalité que connaissent tous les embastillés : la résistance s’incarne dans le fait de reconquérir une vie qui ignore les murs et leurs interdits. Entre beaux portraits, documents émouvants et réalité minutieusement décrite, Résistantes ! fait vivre une Résistance modeste, reléguée et pourtant aussi décisive. Elle n’a pas besoin d’être badigeonnée de féminisme pour mériter notre respect.

Résistantes ! jusqu’au 13 octobre 2024. Musée de l’Ordre de la Libération, Hôtel des Invalides. 15€.

- « En cas de nécessité, toutes les choses sont communes » (In necessitate sunt omnia communia : IIa-IIae, q.66, a.7) ↩︎

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !