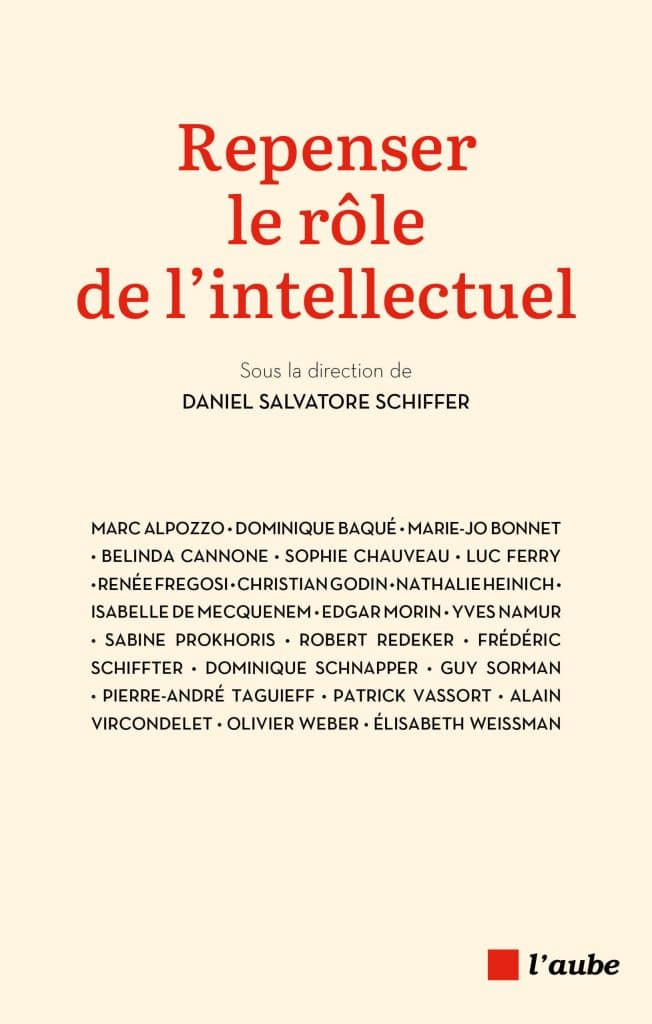

Sous la direction de Daniel Salvatore Schiffer, l’ouvrage collectif Repenser le rôle de l’intellectuel (Editions de l’Aube, 2023) explique en quoi l’intellectuel, tombé de son magistère, peut encore être utile dans nos temps troublés. Peut-il s’engager dans l’action collective sans sacrifier sa liberté de penser aux impératifs du groupe, de nos jours ? Avec notamment Belinda Cannone, Luc Ferry, Renée Fregosi, Nathalie Heinich, Edgar Morin, Sabine Prokhoris, Robert Redeker, Frédéric Schiffter, Dominique Schnapper, Guy Sorman, Pierre-André Taguieff, Patrick Vassort, Alain Vircondelet…

L’intention qui a présidé à la naissance de cet ouvrage collectif est très bien exposée par Daniel Salvatore Schiffer dans l’introduction qui sert de fil rouge à l’ouvrage : « les intellectuels, frappés de discrédit par les erreurs de jugement, les dérives idéologiques ou les errances politiques de certains d’entre eux sont menacés de disparition. Or le monde d’aujourd’hui, objet d’importantes et de multiples transformations, a besoin de sens, de lignes directrices, de projets, de perspectives. (…) D’où la nécessité de repenser le rôle de l’intellectuel contemporain et à venir. »

La problématique est claire, les réponses, elles, sont en clair-obscur, entre rubrique nécrologique (la posture de l’intellectuel est-elle encore possible à l’ère des réseaux sociaux et de l’horizontalité ?), constat d’imposture (la trahison des clercs, cette propension de certains intellectuels à se soumettre à l’idéologie plutôt qu’à faire œuvre de vérité, a participé au désaveu que subissent aujourd’hui ceux que l’on voit parfois plus comme des militants que comme des penseurs de leurs temps) et la difficulté à faire entendre une voix modérée et argumentée, dans le fracas d’un débat public qui cherche plus souvent à désigner l’ennemi qu’à créer un avenir commun. Autre question lancinante qui traverse cet ouvrage et certaines contributions : la figure de l’intellectuel a été conçue comme une façon d’interpeller le pouvoir et de s’opposer à la raison d’État. Comment jouer ce rôle quand la menace de censure et de restriction des libertés monte de la société, voire est portée par des minorités actives qui mettent en avant un sentiment de persécution et un discours victimaire ? Enfin, si le combat en faveur du capitaine Dreyfus a cristallisé la figure de l’intellectuel, c’est que la cause était simple : Dreyfus était innocent et ses accusateurs coupables. Le combat en faveur de la vérité et de la justice était clair. Mais ensuite ? Pour quelques consciences lucides, combien de beaux esprits de leurs temps ont été aveugles sur la réalité du fascisme et du nazisme, quand ils ne l’ont pas accompagnée ? Combien de grands penseurs et artistes ont encensé Staline et l’URSS, sans faire jamais leur aggiornamento face aux massacres de masse de leurs héros, de Staline à Pol Pot en passant par Mao ? Et aujourd’hui, l’université est le lieu d’une guérilla où la reductio ad hitlerum et la qualification de « fasciste » peut facilement être donnée à toute personnalité qui ne communie pas dans le décolonialisme, la convergence des luttes, la dénonciation du racisme d’Etat et du rejet de l’islam par des Français présentés comme ontologiquement racistes. Les intellectuels semblent avoir fort peu appris du naufrage de leur soutien idéologique aux totalitarismes et reproduisent, avec la même violence décomplexée qu’au temps du communisme, les erreurs de ceux qui les ont précédés. Ces erreurs ont pourtant déconsidéré leurs voix et amoindri leur rôle. Finalement la question qui reste posée au terme de cet ouvrage subsiste : peut-on s’engager et demeurer fidèle à la quête de vérité et de justice qui doit être celle de l’intellectuel ? Comment faire entendre une voix singulière quand on veut être dans l’action, qui, elle, nécessite des leviers collectifs ? Peut-on à la fois servir la vérité et la justice et s’aventurer dans l’action politique ? L’aveuglement face aux totalitarismes et à la radicalité actuelle est-elle liée à un besoin de contrôle, de théorisation et de modélisation qui amène à préférer une logique de soumission à l’idéologie plutôt que d’affronter le vertige de l’entre-deux et de la complexité qu’est souvent la condition humaine des hommes et celle historique et sociologique des sociétés ? L’intellectuel est-il attiré par le totalitarisme car il cherche à trouver l’équation ultime du sens de la vie, cela au détriment d’une histoire où l’action des hommes est un équilibre perpétuellement chancelant entre guerre et paix, exploitation et émancipation, éducation et ignorance, production et création, raison et passion… ?

Le naufrage des intellectuels est merveilleusement bien résumé par cette fameuse phrase « Plutôt avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». En quelques mots c’est toute l’exigence du factuel, l’effort de l’honnêteté intellectuelle, la quête de vérité et le devoir de justice qui sont anéantis. Le tout au profit d’une cause, élevée au rang d’ultime vertu mais qui sert plus à intenter des procès à ses contradicteurs qu’à bâtir des sociétés plus justes. Au vu du spectacle que lui offre le monde médiatique et universitaire, le lecteur peut se demander si ce microcosme n’est pas resté bloqué en compagnie de Sartre, au lieu d’avoir appris de ses erreurs pour cheminer enfin aux côtés de Aron. Les intellectuels seraient-ils comme les aristocrates de la fin de l’Ancien régime, des personnes qui n’ont rien oublié ni rien appris ?

A ne pas manquer, Elisabeth Lévy: La France en shoot libre

Les intellectuels sont un des acteurs de la dispute civilisée que devrait être le débat public. Leur quête de connaissance et leur indépendance d’esprit est la condition pour que le conflit ritualisé soit tranché démocratiquement en mettant en lumière les enjeux et les limites de l’action humaine. Mais force est de constater qu’ils ont été plus souvent les serviteurs illuminés des pires idéologies que les voix de la raison, de la responsabilité et de la modération. La figure type de l’intellectuel, la figure sartrienne illustre parfaitement cette impasse. L’homme s’est beaucoup trompé sans jamais le reconnaitre, n’a pas brillé par son courage quand prendre position pouvait vous mettre en danger de mort et s’est comporté en parrain poursuivant de sa vindicte ceux qui ne pensaient pas comme lui. Triste sire, sans doute, mais qui reste une figure auréolée du prestige de ses engagements, sans que jamais leur pertinence soit interrogée. Peut-être parce que l’intellectuel idéal est un oxymore, il doit être un guide mais en même temps marcher au milieu de la foule, il doit éclairer le chemin tout en laissant chacun user de sa propre lanterne, il doit penser l’avenir sans l’enfermer dans ses propres représentations, inciter à l’action en mettant à distance l’idéologie et sans se vautrer dans la promesse utopique, il doit cultiver l’espoir tout en se gardant de l’exaltation voire de l’adhésion, il doit choisir un camp tout en préservant sa neutralité axiologique. Il est l’homme de la rigueur et de la raison qui laisse la vie le bousculer et l’émouvoir. Or peut-on s’engager dans l’action collective sans sacrifier sa liberté de penser aux impératifs du groupe ? Les intellectuels ont eux-mêmes montré que leur réponse à cette question était diverse mais que l’amour du censeur était fort chez ceux qui se targuent pourtant d’indépendance d’esprit.

A toutes ces questions, il n’y a jamais de réponses définitives.

C’est tout l’intérêt de ce livre choral, où les contributions se mêlent entre témoignages personnels et analyses intellectuelles.

Au travers des différentes contributions, à défaut de savoir comment refaire du débat public un enjeu démocratique plutôt qu’un tribunal en mode comité de salut public, on peut constater que le rôle de l’intellectuel idéal est celui d’un humaniste, d’un honnête homme, qui refuse l’excès et sait dominer ses émotions sans les altérer.

Ce livre en offre quelques beaux exemples, les quelques extraits que nous vous proposons devraient vous en convaincre.

EXTRAITS

« Bien sûr, publier c’est intervenir: tout livre est une prise de parole dans la grande conversation de son temps. Mais par ailleurs, nous savons que les écrivains sont des êtres du « dégagement », du biais, de la langue réinventée et d’une forme de solitude. L’écrivain est celui qui se retire pour mieux voir et mieux dire, comme le notait Virginia Woolf : « C’est une erreur de croire que la littérature peut être prélevée sur le vif. Il faut sortir de la vie… » La distance est ce qui, paradoxalement, les aide à penser la réalité, soit par la vertu des modèles imaginaires – de la fiction – qu’ils inventent, soit par celle des réflexions et des analyses qu’ils élaborent. Ils peuvent ainsi fournir de nouvelles représentations de l’homme dans lesquelles chacun peut se réfléchir. D’ailleurs, Woolf elle-même n’a-t-elle pas participé activement aux débats de son temps ?

De sorte qu’on peut se demander si l’engagement de l’écrivain ne réside pas, aussi, dans sa capacité de dégagement. Se dégager de l’idéologie régnante et des modes, mais aussi se dégager de la pression commerciale qui valorise une littérature de divertissement ou d’exaltation de l’ego, échapper à la doxa qui promeut une subversion de commande, officielle et généralisée, se libérer d’une parole qui nous réduit à être parlés avant même que nous ayons pensé. Ce dernier point est celui où se joue par excellence la partie de l’écrivain : parce qu’il cherche à parler une langue qui lui appartienne en propre, il est celui qui, à l’écoute passionnée de chaque mot, chaque phrase et discours, est doté d’une vigilance qui lui permet de remarquer « l’abus du langage ». Songeons à la critique que fit Maurice Blanchot des proclamations politiques de Heidegger favorables à Hitler, trente ans avant que fussent connus les Cahiers noirs : « Voilà, pour moi, la responsabilité la plus grave: il y a eu corruption d’écriture, abus, travestissement et détournement du langage. Sur celui-ci pèsera dorénavant un soupçon. (…)

Les chefs-d’œuvre ne sont pas nés seuls et dans la solitude ; ils sont le résultat de nombreuses années de pensées en commun, de pensées élaborées par l’esprit d’un peuple entier », écrivait Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Nous sommes reliés (nous portons l’humanité en nous), nous sommes un élément du tout, élément dans un tout qui nous dépasse amplement : la planète, la collectivité et l’histoire humaines, un tout qui n’ôte rien à la valeur très précieuse de notre personne, mais qui empêche de la considérer comme suffisante, car l’individu minimal est trop étroit. Le moi est une « position d’équilibre », disait Henri Michaux dans la postface de Plume, un point de rencontre, dirais-je, entre Moi et l’humanité, et c’est la seule forme d’existence intéressante. Les « pensées en commun » que contribuent à façonner les écrivains, il faut parfois les défendre au cœur de la cité, et ainsi prendre part à l’aventure humaine en perpétuant le processus civilisateur. »

Belinda Cannone, Écrivaine

A propos de Raymond Aron: « Comme Max Weber, qui était son modèle dans l’univers des idées, il préférait l’éthique de la responsabilité à celle de la conviction. Du coup, j’ai lu et relu les textes, parmi les plus profonds et justes qu’il ait écrits, qu’il avait consacrés à l’œuvre de Weber et notamment à la fameuse distinction entre ces deux éthiques.

Que disaient-ils au fond? Que l’éthique de la responsabilité, contrairement à une idée reçue, mais tout à fait fausse, n’est nullement réductible au cynisme de la « realpolitik », bien au contraire. Rappelons en deux mots les termes du débat. L’éthique de la conviction, c’est celle qui règne sans partage dans l’univers des intellectuels moralistes depuis la nuit des temps. Elle tient en une phrase : fiat justicia pereat mundus, « que justice soit faite, le monde dût-il en périr. » On y défend les principes en se moquant du réel. L’éthique de la responsabilité ne songe nullement à abandonner les principes éthiques, mais a seulement compris qu’il fallait tenir compte du réel pour les appliquer et les incarner, fût-ce au prix de compromis qu’on aurait tort de confondre avec de la compromission. Tragique de l’histoire ou, comme dit Weber, « antinomies de l’action historique » : contrairement à ce qu’imagine de façon irénique, mais surtout très confortable, l’intellectuel saisit par l’éthique de la conviction, le militaire ou le politique n’ont presque jamais le choix entre le bien et le mal. Ce serait trop facile. Dans l’immense majorité des cas, ils doivent choisir entre plusieurs maux, leur devoir, tout à la fois guidé par l’éthique et l’intelligence, étant seulement de faire le choix du moindre mal en toute lucidité. »

Luc Ferry, Philosophe

« Comme l’a parfaitement expliqué Gérald Bronner, le passage à l’extrême se fait par l’évacuation de toute autre idée compensatrice, modératrice ou contradictoire avec l’idée première. Indigénisme, décolonialisme, racialisme, transgenrisme, féminicisme, conscience « woke », retournent ainsi en doctrines sectaires aliénantes, les instruments critiques de l’épistémologie ou de l’anthropologie et les idéaux émancipateurs du progressisme, du féminisme, de l’antiracisme, de la libération des mœurs. Leur pensée syllogistique procède par assignation systématique à identité préétablie, dénonciation obsessionnelle de maux, en grande partie, imaginaires, exigence fanatique de repentance, « déconstruction » du réel et credo incantatoire rejetant en vrac l’universalisme, l’humanisme, la démocratie, la république et la science. Et si la persuasion ne fonctionne pas, les menaces puis les agressions physiques sont leurs modes d’actions.

En France, ce mouvement polymorphe a pris le pouvoir au sein des instances universitaires et des différentes institutions culturelles en faisant fond sur un entrisme clanique plus ancien se réclamant de Pierre Bourdieu. Se considérant en lutte, en résistance contre les pouvoirs établis, ces intellectuels « bourdivins » ont préparé le terrain en pervertissant la notion kantienne de critique transformée en dénonciation tous azimuts des dominations. À leur sens, l’universitaire doit être « critique » c’est- à-dire « engagé » comme on disait jadis. Ils ont explicitement transformé leur enseignement et leurs recherches académiques en combat politique où tout collègue n’appartenant pas au clan est un ennemi à abattre, où toute autre conception du métier d’enseignant est à rejeter sans discussion.

Ces courants ont appauvri ainsi considérablement l’enseignement et la recherche universitaire en en chassant le pluralisme théorique et méthodologique. (…)

A lire aussi, Patrick Mandon: «Un homme, c’est un homme, mais un bel homme c’est autre chose»*

Ces nouveaux maîtres à penser politico-universitaires participent activement au conformisme du politiquement correct et à la revalorisation politique de la « violence révolutionnaire ». (…) La dictature serait un fantasme ou un épouvantail brandi par les démocraties parlementaires pour se valoriser et justifier leurs supposées turpitudes. La dictature apparaîtrait « en réalité aujourd’hui surtout comme un objet discursif construit à des fins identitaires de légitimation de la démocratie (et donc de la supériorité de l’Occident) : en effet pour que la démocratie demeure « le pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres » il faut que son Autre, la dictature, soit synonyme d’enfer ». De même que la démocratie, la dictature qui ne serait qu’un mot, un élément de discours ne recouvrant aucune réalité politique concrète. La dictature serait une notion écran qui masquerait les enjeux de domination, véritable autoritarisme au cœur des démocraties occidentales. »

Renée Fregosi, Philosophe

« Pour rendre compte de la disparition de l’intellectuel, il faut commencer par la crise de l’universel. L’intellectuel était un homme du monde. Victor Hugo est intervenu auprès des autorités américaines pour sauver de sa condamnation à mort le militant noir anti-esclavagiste John Brown, il a protesté contre la répression sauvage menée en Algérie par les troupes françaises, contre l’expédition du Mexique, contre la mise à sac du palais d’Été de Pékin par les troupes franco-anglaises, il a soutenu la libération de Cuba et il a lutté pour l’amnistie des communards. L’auteur des Misérables jouissait d’une audience mondiale, et rien de ce qui était humain ne lui était étranger. Cet universel a disparu. Au début du XXIe siècle, le monde unifié par la mondialisation n’a contradictoirement plus d’unité, et Salman Rushdie est davantage connu comme victime du fanatisme que comme combattant. »

Christian Godin, Philosophe

« Nous savons tous en effet à quel point les réseaux sociaux sont devenus aujourd’hui le lieu d’expression privilégié des opinions: inutile de développer ce point même s’il exigerait une enquête sociologique en bonne et due forme. Or leur principale caractéristique – outre la spectaculaire augmentation qu’ils permettent de la vitesse de diffusion des mots et des images, dans le temps, et de leur extension, dans l’espace – c’est l’absence de médiation autre que purement technique: cliquer sur un lien, poster des propos sur un site. La disparition des filtres éditoriaux traditionnellement constitués par le travail des intermédiaires spécialisés que sont les journalistes a une conséquence immédiate: n’importe qui peut exprimer son opinion, sans que celle-ci ait à être justifiée par une quelconque compétence. L’expression « propos de café du commerce » a été suremployée, mais elle s’applique parfaitement à ces nouveaux organes médiatiques, que je qualifierais volontiers de « propos de ragots sociaux ».

Cette quasi-disparition de l’intermédiation est parfois interprétée comme une forme de démocratisation: tout un chacun désormais est à même de se poser en intellectuel sans avoir dû se soumettre à de longues années d’étude, ni à la production d’une œuvre susceptible de lui conférer une autorité. Ma propre interprétation du phénomène est toutefois un peu moins irénique et un peu plus inquiète. Car cette situation, née d’un spectaculaire progrès technologique, entraîne deux régressions majeures.

La première régression est le brouillage de la distinction entre savoir et opinion, ou, en d’autres termes, entre science et idéologie: brouillage dont on ne cesse de voir grossir les effets délétères dans le monde universitaire, où pullulent ceux que j’ai nommés les « académo-militants », qui cherchent à imposer leurs causes politiques en les faisant passer pour des productions scientifiques au mépris de la qualité proprement épistémique.

La seconde régression est la tentation, pour permettre à une opinion de surnager dans l’océan des « posts », de tourner en sa faveur « l’économie de l’attention » en se livrant aux propos les plus provocants, les plus radicaux, les plus « disruptifs », pour utiliser un terme devenu – non par hasard – très tendance. Et là, c’est dans l’arène politique que nous constatons tous les jours les effets pervers du phénomène, avec la tendance à la radicalisation des opinions, alimentées en outre par l’épidémie d’« infox » et de complotisme que favorise l’économie de l’attention en milieu numérique »

Nathalie Heinich, Sociologue

« Le XXe siècle fut celui de la déroute des intellectuels, en dépit de tout le bien que leur vanité leur dicte de penser d’eux-mêmes, de l’importance ontologique qu’ils s’attribuent, et du rôle dans l’histoire dont ils se pavanent. Tout s’est passé comme si les intellectuels n’apprenaient jamais rien de la réalité historique : de Staline en Mao, de Trotski en Castro et en Chavez, de Khmers rouges en ayatollah Khomeyni, ils se firent, une génération par-dessus l’autre, les aèdes et les aides de camp des ogres et bouchers. Ce charabia pédant qu’était la prose révolutionnaire expliquait tout, justifiait tout : machine à dévorer la réalité, à terroriser l’intelligence, il couvrait de sa logomachie les oppressions et les massacres. Il les accompagnait telle une litanie sacrificielle afin de rendre sourds aux cris des suppliciés. La dilection des intellectuels, qui a fini par lasser les peuples, pour les politiques sanguinaires, exige une explication. « Lorsque l’erreur porte les livrées de la vérité, elle est souvent plus respectée que la vérité elle-même, et ce faux respect a des suites très dangereuses », écrivit Malebranche.

Passées aux rayons X, les pages des intellectuels les plus en vue au xxe siècle sont aussi rouges de sang que la blouse d’un chirurgien qui vient d’opérer. Un impératif muet en émane: Il faut que le sang coule! Nous, les intellectuels, les ventriloques de l’histoire, devons bénir cette hémorragie. Pourquoi ? Ce tropisme n’est aucunement hasard ou malignité. Il est nécessité. Il est enfermé analytiquement dans le préjugé majeur des intellectuels depuis les années 1900 – préjugé dont Péguy, la figure de proue de la première vague des intellectuels, sut se garder. Voyons dans cet impératif sanguinaire une conséquence inévitable du dogme que les intellectuels épousèrent: Dieu est mort. En faisant énoncer cette assertion par l’insensé, Nietzsche s’est protégé de ses conséquences. « Insensé », voilà qui est lourd de sens en effet. Qui croit en la mort de Dieu est abandonné par le bon sens. Un tel homme est perdu : il ne lui reste que la raison. La raison sans le bon sens. La raison idéogène. La raison en délire. Kant avait vu venir le danger d’une raison non tenue en laisse. D’où les trois forteresses concentriques qu’il éleva dans la partie féconde de son existence : les Critiques. Apparemment classique, le criticisme est d’architecture féodale, dessinant la carte d’un ensemble de centres disciplinaires fortifiés d’où la raison ne pourrait s’échapper. Qu’est la Critique de la raison pure sinon une maison de redressement pour la raison ? (…)

Qu’est-il arrivé pour que les intellectuels dérivent vers le culte des régimes totalitaires? Le rideau se lève sur l’ouverture du Discours de la Méthode, datant de 1637 : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Votre professeur de philosophie vous transmettra le message du cavalier français qui, au dire de Péguy, partit d’un si bon pas : le bon sens est l’un des noms de la raison. Ou mieux : ce bon sens n’est rien d’autre que la raison bien appliquée. Devenu cliché délavé, figé en proverbial pour la culture commune, cet adage cartésien n’est plus du tout compris. Or voici que vous le prenez au sérieux, que vous le rendez à sa puissance, que vous retournez à sa source vive ; sa signification alors vous saute à la figure: le bon sens, ce fameux bon sens que nos contemporains renvoient à la fadeur et à l’ennui, à la médiocrité du conformisme, est l’ancrage de l’existence dans la raison. Cette définition appelle ce corollaire : le bon sens est la domestication, ou la civilisation, de la raison. Il civilise la raison. Il la rend docile, il l’éduque. Il la rend humaine. Quand cette éducation manque, quand le bon sens ne la bride pas tel un surmoi, la raison vire totalitaire. Tous les pièges dans lesquelles tombèrent – à la différence des gens moins cultivés – naïvement nombre d’intellectuels (stalinisme, maoïsme, fascisme, nazisme, khmerougisme, etc., en attendant les suivants, sans doute liés à l’écologie) s’expliquent par cette inéducation de la raison. »

Robert Redeker, Philosophe

« Pourquoi des esprits qui vouent leur intelligence, leur imagination, leur sensibilité, à la création et à la pensée, éprouvent-ils le désir d’exister sur le plan idéologique, là même où s’accomplit la négation de l’intelligence, de l’imagination, de la sensibilité? Pourquoi deviennent-ils les propagandistes, voire les mouchards, de tel ou tel pouvoir, les idiots utiles de tel ou tel parti, les prédicateurs de telle ou telle morale ?

Peut-être faut-il chercher la réponse, encore une fois, chez Flaubert.

À travers monsieur Homais, Flaubert ne portraiture pas qu’un bourgeois – soit, selon sa définition, un « homme qui pense bassement » du fait qu’il surestime son rang et sa qualité dans la société –, mais surtout un homme qui pense bêtement parce qu’il nourrit une haute opinion de son rôle d’éveilleur – trait que l’intellectuel partage avec lui. »

Frédéric Schiffter, Philosophe

« L’évolution de la République n’est pas seule en cause. Au cours du XXe siècle, les intellectuels eux-mêmes sont loin d’avoir été toujours à la hauteur des espérances que leur conduite dans l’affaire Dreyfus avait fait naître. Beaucoup d’entre eux n’ont pas su résister à l’idéologie des deux totalitarismes du siècle qui niaient l’universalité des droits de l’homme et condamnaient radicalement le régime démocratique. Au cours des années 1930, de grands écrivains ont dérivé et admiré les régimes fascistes et nazi, dont la force, la jeunesse et l’efficacité les impressionnaient, alors qu’ils déploraient la faiblesse et le désordre des démocraties. Les délires antisémites de Céline n’ont pas provoqué les indignations qu’on aurait pu attendre, son génie littéraire permettait de négliger ses partis pris politiques. On appréciait la poésie si délicate de Robert Brasillach. Les analyses politiques de Charles Maurras étaient très largement admirées. Comme le disait Julien Benda dans La Trahison des clercs, les sympathisants des fascismes étaient des « partisans de l’autorité, chose naturelle puisqu’il élimine les deux réalités qu’ils ont le plus en horreur : la liberté humaine et l’action historique de l’individu. »

La victoire des démocraties et l’alliance militaire avec l’Union soviétique a provoqué une réaction forte, mais si les thèmes ont changé, on retrouve la même fascination des intellectuels pour la puissance des ennemis de la démocratie. Certains d’entre eux, dont beaucoup n’avaient pas été parmi les résistants les plus actifs, participèrent activement à l’épuration des écrivains qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Les communistes, alliés de l’URSS, le génie littéraire d’Aragon aidant, furent particulièrement actifs. Leurs «compagnons de route » manifestèrent avec fracas leur détestation d’Albert Camus et de ceux qui, avec lui, dénonçaient les camps de concentration soviétiques. Le monde intellectuel dans sa majorité refusa jusque dans les années 1970 de reconnaître unanimement la réalité du goulag et la tyrannie d’une forme politique dans laquelle on déportait les intellectuels qui entendaient user de la liberté de penser et de critiquer – curieux héritage de l’Affaire pour des intellectuels qui invoquaient les valeurs de la liberté. Il fallut tout le génie de Soljenitsyne et l’évolution des plus jeunes générations (celle dite des «nouveaux philosophes ») pour que la majorité des intellectuels se désolidarise du soviétisme. La « tentation totalitaire », pour reprendre la formule de Jean-François Revel, a duré longtemps et la dénonciation du totalitarisme et de tous les régimes totalitaires – fascistes et communistes – est longtemps apparue en France comme une attitude « de droite », qui marginalisait dans le monde intellectuel devenu avec le temps de plus en plus médiatique. La comparaison entre les deux régimes elle-même paraissait scandaleuse. Nouvelle « trahison des clercs » ?

Dominique Schnapper, Sociologue

« Le révolutionnarisme diffus est à l’ordre du jour. Mais les nouveaux révolutionnaires ne rêvent plus d’une révolution prolétarienne. Leur imaginaire utopiste, toujours fondé sur l’idée qu’« un autre monde est possible », s’est restructuré autour d’une vision radicale des luttes écologistes antimodernes (décroissance, animalisme et véganisme, etc.) et des luttes néoféministes dérivées de la « théorie du genre » et de la « théorie queer ». L’autre monde qu’ils croient possible est un monde sans patriarcat, sans hétéronormativité, sans capitalisme (ni « néolibéralisme »), sans colonialisme (ni néocolonialisme) et sans racisme. Ce monde parfait de l’avenir est donc un monde « sans », purifié de tous les éléments qui faisaient du vieux monde un monde mauvais. L’utopisme révolutionnaire reste attractif, surtout pour les jeunes désireux de s’engager dans le combat politique au nom du Bien et du Juste, afin de faire triompher la Vertu. Les leçons de la Terreur robespierriste ont été oubliées tandis que celles de la Grande Terreur stalinienne n’ont pas été tirées.

C’est peut-être le prix à payer pour n’avoir pas organisé le grand procès qui s’imposait: le procès du communisme, sur le modèle du procès de Nuremberg. D’où l’oubli du totalitarisme communiste, qui contraste avec la culture ritualisée de la mémoire répulsive du totalitarisme nazi. Face aux deux systèmes totalitaires du xxe siècle, le traitement mémoriel est loin d’être égal, comme l’a justement fait observer l’historien Alain Besançon: amnésie pour le stalinisme, hypermnésie pour le national-socialisme. Si les crimes du communisme ont finalement été reconnus, ils sont restés sans châtiment.

Le coût élevé de cet aveuglement mêlé de complaisance doit être souligné : non seulement le monstre communiste n’a pas été terrassé partout dans le monde, mais ses rejetons continuent de séduire et de sévir dans nombre de pays. Les néonazis sont marginalisés, diabolisés et condamnés, comme il se doit, tandis que les néocommunistes plastronnent et ne cessent de donner des leçons de morale et de politique. Ce qui frappe chez les intellectuels communistes ou gauchistes, c’est leur certitude d’avoir raison en fin de compte et malgré tout, leur assurance inentamable dans l’affirmation de leurs dogmes idéologiques, même lorsqu’ils se heurtent à la dure et triste réalité. Le journaliste et écrivain stalinien André Wurmser (1899-1984), ancien secrétaire du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (1934-1939) et éditorialiste au quotidien L’Humanité (1954-1984), ne cachait pas sa conviction profonde d’avoir la raison de son côté ou plus exactement dans son camp : « Les communistes n’ont pas toujours raison ; ils ont fondamentalement raison. »(…)

Pour rester crédibles tout en déchaînant les passions mauvaises pour mobiliser les masses, les sociopathes de l’avenir radieux ont remplacé leurs promesses de justice parfaite et de bonheur universel par des accusations et des menaces visant les ennemis politiques qu’ils se donnent au gré des circonstances. La diabolisation et la criminalisation de l’ennemi ont pris le pas sur les actions de propagande en faveur de la construction d’un monde parfait et unifié, peuplé par une humanité désaliénée, enfin délivrée. C’est ainsi que Satan a fini par prendre le double visage du « fasciste » et du « raciste », ces incarnations fantasmées de «l’homme en trop ».

Pierre-André Taguieff, Philosophe, historien des idées

« L’émergence d’une société numérique renforce sans doute le processus de disparition des intellectuels. L’intelligence artificielle, qui n’a d’intelligence que le nom, porte en elle la honte prométhéenne évoquée par Gunther Anders et perçue par les individus. Elle freine davantage encore le désir et les possibilités de voir émerger la parole critique des intellectuels dans la cité ; car là est bien leur rôle : intervenir dans la cité afin de permettre la controverse, le conflit, le combat, au nom de valeurs, d’un mode de vie, d’un avenir possible. La disparition des intellectuels serait, pour partie, celle des idées, des débats et de la démocratie. »

Patrick Vassort, Sociologue et directeur de la revue Illusio

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !