Il était le premier, indiscutablement, le meilleur des critiques littéraires. C’était à la fin du XXème siècle, au début des années 1990, Renaud Matignon officiait au Figaro et au Figaro Littéraire. Nous attendions chacune de ses chroniques comme un appel du grand large, il venait aérer nos existences molles de lycéen. A cet âge-là, nous étions encombrés par nos rêves, englués dans un groupe, cette masse indistincte d’écoliers forcément passifs. Un quotidien dépourvu de la moindre vibration. Nous regardions les événements défiler sans réagir. C’était la province, les journaux qui venaient de Paris avaient déjà le goût faisandé de ce qu’on n’appelait pas encore la Mondialisation. La presse écrite vivait sa mue, les pisse-froid du journalisme déversaient leur rengaine vaguement européiste et humaniste avec des forts relents de libre-échangisme. D’instinct, on sentait que ces nouveaux maîtres à penser allaient dévaster notre territoire intime. Qu’ils souilleraient tout, à commencer par la littérature. Certains faisaient de la résistance, nous aimions les plumes insolentes de Dominique Jamet, de Patrick Besson, même les billets d’humeur de Bernard Morrot, derniers éclairs dans la lente agonie de France-Soir, et puis surtout, nous lisions Renaud Matignon (1935-1998). Maître-étalon de la chose écrite, le garçon se trompait rarement. Face à la défaillance de nos professeurs, nous suivions les conseils de ce journaliste, ancien élève du lycée Claude Bernard, vieille fabrique de cerveaux bien faits des années 50.

Les éditions Bartillat viennent de compiler sous le titre, La Liberté de blâmer, les critiques au long cours de Renaud Matignon, sur quarante années, essentiellement ses collaborations dans le groupe Figaro mais aussi quelques articles plus anciens de Tel Quel ou Arts. Dans ces exercices d’adoration ou de détestation, Matignon usait d’une très belle langue, perforante, les masques tombaient sous ses assauts. Les fausses gloires n’y résistaient guère. Ce sniper des lettres visait juste, une phrase suffisait parfois à disqualifier un pseudo-écrivain et à ravir ses jeunes lecteurs, avides d’hallali. Certaines de ses victimes s’en rappellent encore. Matignon a exécuté littérairement les faiseurs, les poseurs, déboulonné quelques statues de Saint-Germain-des-Prés. Quand il qualifiait Max Gallo de « Malraux des campings », ou Régis Debray de « piètre narrateur amoureux et romancier navrant », on se marrait. Et quand il affirmait que Marguerite Duras « n’a pas d’œil. Pas une chose vue, pas un mot juste ; ça va ensemble », on applaudissait.

Cette cruauté badine, il s’en servait aussi pour régler ses comptes, notamment avec son ancien condisciple, l’inénarrable Jean-Edern Hallier, dont la bouffonnerie inextinguible finissait par le lasser. Matignon tapait fort sur les faussaires, mais il nous faisait aussi aimer d’un trait sensible les grands écrivains. Ceux qui ont du corps et de l’esprit. Pour lui, Marcel Aymé était « notre meilleur fournisseur de songes », Patrick Besson « écrit comme on expédie des paires de claques », Blondin apprivoise « les étincelles du désespoir », Paul Morand poursuit « l’élégance du tragique », Fajardie devient un « Aristote en blouson et baskets », etc. Matignon était un merveilleux passeur. Il avait su apprécier la gloutonnerie des mots chez Boudard, déceler l’écorché derrière les farces de Frédéric Dard, la grâce de Larbaud, le désespoir farceur de Félicien Marceau ou encore la maîtrise dans l’art d’écrire de Bernard Frank.

La Liberté de blâmer – Quarante ans de critique littéraire – Renaud Matignon – Editions Bartillat – Préface de Jacques Laurent – Introduction d’Etienne de Montety.

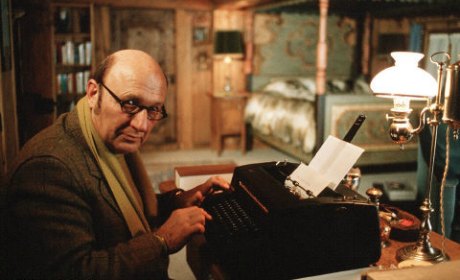

*Photo : ROBERT PATRICK/SIPA. 00100190_000004.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !