Dans les comédies américaines, les amoureuses délaissées, trompées ou éconduites, ont la plastique de Scarlett Johansson et l’espièglerie de Meg Ryan. Entre shopping et jogging, elles consacrent un temps considérable à échafauder des manigances amoureuses avec leurs copines. L’une rêve de libérer un coquin mal marié de l’enfer conjugal – dans lequel elle s’emploiera promptement à le replonger –, l’autre intrigue pour reconquérir un amant volage, la troisième ne pense qu’à se venger du butor qui ose la désaimer. Tout cela, bien sûr, en changeant de tenue cinq fois par jour et avec des ongles impeccables. À la fin, le coureur repenti ne pense plus qu’à embrasser la main qui tient la clef de sa nouvelle prison, tandis que le malotru irrécupérable et impardonnable – en tout cas impardonné – se voit infliger, en plus des tourments du regret, la punition suprême du ridicule ou de l’opprobre publics.

Dans les comédies américaines, les amoureuses délaissées, trompées ou éconduites, ont la plastique de Scarlett Johansson et l’espièglerie de Meg Ryan. Entre shopping et jogging, elles consacrent un temps considérable à échafauder des manigances amoureuses avec leurs copines. L’une rêve de libérer un coquin mal marié de l’enfer conjugal – dans lequel elle s’emploiera promptement à le replonger –, l’autre intrigue pour reconquérir un amant volage, la troisième ne pense qu’à se venger du butor qui ose la désaimer. Tout cela, bien sûr, en changeant de tenue cinq fois par jour et avec des ongles impeccables. À la fin, le coureur repenti ne pense plus qu’à embrasser la main qui tient la clef de sa nouvelle prison, tandis que le malotru irrécupérable et impardonnable – en tout cas impardonné – se voit infliger, en plus des tourments du regret, la punition suprême du ridicule ou de l’opprobre publics.

Dans la littérature classique, la femme séduite puis abandonnée, donc deux fois déshonorée, panse ses plaies narcissiques en s’élevant dans le sublime grâce au concours de la religion. « La chrétienne vous a pardonné, mais la femme souffre encore », avoue l’héroïne du Lys dans la vallée, Henriette de Mortsauf – coupable du désir auquel elle a pourtant résisté. En général, Dieu, volant au secours de la pécheresse abusée, s’emploie à châtier l’abuseur qui, à l’image de Don Juan, paiera ses frasques terrestres de l’enfer éternel. Peut-on par ailleurs imaginer revanche plus éclatante que celle de la présidente de Tourvel des Liaisons dangereuses ? Certes, elle meurt, consumée par la trahison, mais elle meurt en se sachant aimée quand Valmont, subitement décillé, endure bien plus que la mort elle-même, torturé qu’il est par le remords d’avoir causé la perte de l’amante qu’il avait repoussée avec cruauté. Si « chagrin d’amour dure toute la vie », la vengeance, qu’elle soit perpétrée par la main de la femme ou par celle de Dieu, fait au moins office de calmant pour l’orgueil piétiné.

On me dira qu’il n’y a plus ni hommes ni femmes ou, en tout cas, que, comme le chantait Brassens, il est aujourd’hui permis à tous et toutes de « jouer aux jeux de l’amour en inversant les rôles », et pas seulement en épousant une personne de son sexe : nul ne s’étonnera que, dans un couple, le cœur de monsieur soit d’artichaut et celui de madame de pierre. Cependant, de même que notre cerveau reptilien a peut-être conservé le souvenir du temps où Cro-Magnon allait chasser l’auroch pendant que Cro-Mignonne s’employait à maintenir le feu dans la grotte, dans la guerre des sexes contemporaine, les hommes et les femmes égaux d’aujourd’hui sont encore nombreux à jouer avec des vieux stéréotypes qui font de l’homme le conquérant et de la femme le butin convoité, réservant à celle-ci les tourments du cœur et à celui-là les instincts du corps. Aussi les femmes de notre temps ont-elles le privilège de pouvoir être amazones à la scène et midinettes à la ville. Et si cela fait belle lurette, heureusement, que l’honneur d’une femme ne se loge plus entre ses jambes – dans nos contrées en tout cas –, il exige encore qu’elle soit l’objet d’un choix sans cesse renouvelé, et renouvelé publique- ment. C’est ainsi que chacun admet naturellement qu’une femme trompée et congédiée est, en prime, humiliée – terme rarement employé au sujet d’un homme. Bien sûr, nous avons gagné la liberté d’échapper à ces rôles autre- fois figés : dans le couple du XXIe siècle, la domination ne cesse de changer de camp. L’antique présomption selon laquelle elle est la victime et lui le bourreau n’en persiste pas moins dans nos imaginaires. Comme si, face à la maladie d’amour, nous n’étions pas vraiment égaux.

La femme vaincue sur le champ de bataille de l’amour peut heureusement se consoler en s’identifiant aux héroïnes tombées avant elle. Dans son cinéma intérieur, elle se glissera, selon son humeur et ses préférences culturelles, dans la peau de Meg Ryan, de Michelle Pfeiffer, la Tourvel de Stephen Frears, ou des innombrables héroïnes dont les larmes n’enlaidissent jamais le joli minois. L’ennui, c’est que, dans la vraie vie, quand c’est vous-et-moi la femme humiliée, elle ressemble à Valérie T. plutôt qu’à Scarlett J. On conviendra qu’il y a des modèles plus gratifiants.

Qu’on ne se méprenne pas. Si les femmes délaissées sont rarement très douées dans le registre du « même pas mal ! », la plupart se contentent d’imaginer des vengeances raffinées ou carrément tordues et s’abstiennent sagement de passer à l’acte. En tout cas, elles préféreraient se faire découper en rondelles plutôt que d’exposer en place publique les jérémiades victimaires qui leur embrument le cerveau. La lecture du « Harlequin à l’Élysée » dont nous a gratifiées l’ex-girlfriend du président n’en suscite pas moins un certain malaise chez la lectrice lambda : au début, on se réjouit, parce qu’au moins « on n’est pas aussi tarte qu’elle », puis, au fil des pages, on repère les échos des pensées mesquines, stupides ou grotesques qui nous viennent à nous aussi quand l’amour s’en va, on observe avec l’œil du spectateur la jalousie féroce que l’on a vouée à celle dont le seul crime était de nous avoir précédée, on se voit s’apitoyer sur son propre sort et pleurnicher sur l’injustice, comme si la justice avait quelque chose à voir avec ces affaires de cœur. Exposant au grand jour ce que nous détestons le plus en nous, Mme « Femme bafouée » nous tend un miroir certes déformant, mais pas totalement mensonger. Et on ne rit pas de s’y voir si niaise.

En somme, on a toutes quelque chose de Valérie. Ses 200 pages de pleurnicherie dignes d’un roman-photo ont la vertu de nous rappeler que ce n’est pas ce qu’on a de mieux. D’accord, « toutes », c’est une façon de parler. Il sera seulement ici question des bécasses amouro- centrées, celles qui demandent à être en permanence rassurées, chouchoutées et complimentées, qui hurlent à la froideur quand on a oublié de conclure le message où on leur demande de penser au pain par une cajolerie – « Quoi ? Même pas un “baiser” ? Tu vois bien que tu t’en fiches, de moi ! » – et dénoncent comme un insupportable manque de respect tout signe montrant qu’elles ne sont pas l’unique préoccupation de leur chéri. D’aucuns évoqueront les tendances hystériques que l’on croyait autrefois réservées au sexe dit faible – dont on notera au passage que la faiblesse, indexée sur la culpabilité masculine, a toujours été l’arme la plus efficace.

Mais si en toute femme, il y a une hystérique qui sommeille, chez Trierweiler, elle est bien réveillée. Alors qu’elle a le privilège d’observer de l’intérieur l’histoire en marche, elle n’est occupée que d’une chose : sa propre place. Que pense-t-on d’elle ? Sera-t-elle sur la photo ? Est-il assez clair pour les Français qu’elle est la première dame, elle qui n’a pas été épousée ? Les caméras ont-elles bien saisi ce baiser réclamé au soir de l’élection – « Embrasse-moi sur la bouche ! » : déjà agaçante dans l’intimité, cette injonction est franchement déplaisante quand elle est proférée au vu et au su de tous. Trierweiler est toute gonflée de fierté d’être avec le chef du monde (enfin presque) et elle tient à ce qu’on le sache, mais elle n’entend pas jouer les seconds rôles. Elle est bien obligée de consentir à ce que son homme ait la France pour maîtresse, mais l’épouse, c’est elle.

Cinq mois après l’élection de son jules, alors que la « rumeur Gayet » a commencé à lui « empoisonner la vie », elle passe un week-end à vider la maison qu’elle louait à L’Isle-Adam : « Il ne me vient pas à l’idée de demander à François de m’aider, écrit-elle. Il est président, il a autre chose à faire. » C’est dire si elle est accommodante – la phrase montre que l’idée lui est au contraire passée par la tête et qu’elle l’a courageusement repoussée, sacrifiant son bien-être à l’intérêt de la France, quelle abnégation. Ni moi ni aucune de mes copines n’ayant eu de love affair avec un président de la République, j’espère qu’en de telles circonstances nous aurions su dompter nos penchants autocentrés. Je ne jurerais pas cependant qu’il ne nous est jamais arrivé d’exiger des serments et des égards d’un compagnon coupable, le salaud, de se soucier d’une échéance professionnelle (voire d’un match de foot) plus que de notre petite personne.

Toute à ses peines de cœur, la journaliste narre par le menu tous les micro-épisodes de sa bluette entamée avec le « baiser de Limoges » (misère !). Brassant des souvenirs qui n’ont de sens et d’intérêt que pour les deux protagonistes, elle ne nous épargne rien : les scènes, les doutes, les pleurs, les mensonges, les réconciliations, toutes les banalités qui tissent les liens amoureux des puissants comme des misérables. Si l’amour rend idiot, il le fait très démocratiquement.

Il est vrai qu’il n’est ni agréable ni valorisant d’être quittée pour une autre, surtout devant la France entière. On comprend qu’une femme découvrant qu’elle a perdu tout pouvoir sur l’élu de son cœur cherche à l’atteindre par l’unique moyen qui lui reste – salir sa réputation –, et même que, dans le feu de la rupture, elle se laisse aller à proférer de vaines menaces : « Tu verras, tout le monde le saura que tu es un salaud ! » Mais que serait un monde dans lequel chacun se penserait autorisé à exposer à la lumière ses chagrins intimes ? En réalité, ce n’est pas François Hollande qui a humilié Valérie Trierweiler, c’est elle qui s’humilie toute seule en révélant à ses lecteurs son incapacité totale à admettre qu’on puisse cesser de l’aimer. « C’est lui qui a fait basculer notre amitié dans l’amour-passion. Mais in fine, c’est moi qui ai fait les frais de cette relation », écrit-elle avec l’aplomb d’une propriétaire lésée. Au fil des jours qui détricotent son couple, elle brandit imperturbablement les larmes, les cajoleries, les souvenirs, tous les petits riens qui attendrissent l’homme amoureux et ne sont plus que vide pour celui qui ne l’est plus. Ce n’est pas parce qu’elle n’est plus aimée, mais parce qu’elle refuse catégoriquement de l’envisager, qu’on se sent humiliée pour elle – et pour soi quand on a déjà souffert, fût-ce passagèrement, du même autisme sentimental.

Valérie Trierweiler, c’est la femme qu’on ne veut pas être et qu’on deviendrait rapidement si on laissait nos encombrants sentiments nous asphyxier le cerveau. C’est pour- quoi on a presque envie de la remercier, non pas pour ce moment, mais pour cette leçon, salutaire à défaut d’être agréable, qui nous enseigne que, dans la tendre guerre, on a toujours deux ennemis, et que c’est d’abord contre soi qu’il faut ferrailler. Surtout, elle nous rappelle opportunément que l’amour n’est pas un droit acquis. C’est ce qui le rend si excitant, joyeux et douloureux.

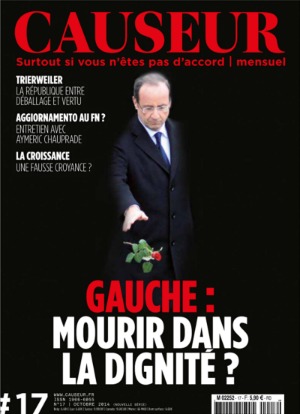

Cet article en accès libre est issu du numéro d’octobre de Causeur. Pour lire tous les autres articles de cette édition, rendez-vous chez votre marchand de journaux ou sur la boutique Causeur.

![]()

![]()

Également en version numérique avec notre application :

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !