Paris, 1974. Près de la gare de l’Est, des jeunes qui veulent en découdre avec le capitalisme mettent à sac les magasins en solidarité avec l’anarchiste espagnol Puig Antich, exécuté par le régime de Franco. Ces têtes brûlées nourries au situationnisme se heurtent à la police, jusqu’à ce qu’un bijoutier sorte un revolver devant sa boutique saccagée[1. Pour une relation des faits et de leurs enjeux, lire l’article de Thierry Marignac publié dans Livr’arbitres n°8 (été 2012), « Le situationnisme patriote » et la contribution anonyme (« Aux libertaires ») de Guy Debord à l’ouvrage collectif Appels de la prison de Ségovie (Champ libre, 1980).] et les mette en fuite. Comment les idéaux de la belle et féroce jeunesse situ se sont-ils dissous dans l’émeute ?[access capability= »lire_inedits »]

Remontons la bobine de l’Histoire. En 1957, des jeunes gens regroupés au sein de l’Internationale lettriste basculent d’une politique esthétique à une esthétique de la politique en retournant l’adage de leur ancien maître, Isidore Isou, contre lui-même : « Les vérités qui n’amusent plus deviennent des mensonges. » Nourris au sein surréaliste, ces dissidents radicalisent la critique lettriste de la culture dominante et constitueront le noyau dur de l’Internationale situationniste (1957-1972). Ils s’appellent Guy Debord, Gil Wolman et tentent de dynamiter les barrières de la société bourgeoise pour faire surgir les arts (poésie, cinéma, urbanisme, peinture…) dans la vie quotidienne.

Comme le résume Patrick Marcolini dans son beau livre sur le mouvement situationniste[2. Patrick Marcolini, Le Mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle (L’échappée).], l’IS se définissait « à la fois comme une avant-garde artistique, une recherche expérimentale sur la voie d’une construction libre de la vie quotidienne » et un appareil révolutionnaire puisant chez Lautréamont, Hegel, Marx, comme dans la tradition anarcho-libertaire.

La révolution est un dîner de gala

« Notre passé est plein de devenirs. Il n’y a qu’à casser les noix ! », lançait le peintre situ Asger Jorn en prélude à la « révolution de la vie quotidienne » qu’entendaient déclencher ses camarades de combat. Leur mot d’ordre au nom sibyllin : Si-tua-tions ! Cette notion, sans doute inspirée par la lecture de Breton et par l’air du temps sartrien, devait faire de la vie un poème, comme y invitait Raoul Vaneigem dans son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (1967), véritable bréviaire de Mai-68. Une situation est une notion tant individuelle que collective, l’envers de l’aliénation marxiste, jouant sur la psychologie, la géographie, l’économie et le social, ce que Marcolini synthétise a posteriori comme « l’ensemble des circonstances matérielles et morales dans lesquelles une personne se trouve prise − au sens où la vie de quelqu’un est toujours tissée de situations concrètes ». La quête des situations et des épanouissements inédits entraîne les situs à arpenter les terrains boueux des communautés gitanes et à suivre la pente du lumpenprolétariat dans d’interminables errances urbaines. La grande grève d’août 1953 leur offre l’occasion de découvrir la dérive, promenade souvent alcoolisée qui permet d’étudier les rapports de l’individu à une rue, une ambiance, un environnement, bref à créer des situations en plein macadam urbain. Ces balades donnent naissance à la psychogéographie, discipline qui rejette l’académisme et l’objectivisme des sciences établies. Guy Debord élabore notamment un plan de Paris qui fait fi des distances, des cloisonnements géographiques, pour s’adapter au plaisir ludique du promeneur. La fête, l’amour, le scandale sont des thèmes omniprésents dans l’univers situ, lequel fait la part belle au jeu, qu’il s’agisse des utopies futuristes de villes-réseaux − telle la New Babylon de Constant −, des expériences cinématographiques de Debord − où la bande-son s’émancipe allègrement de l’image et où les détournements de mots d’auteurs prolifèrent.

« Le spectacle est une misère, bien plus qu’une conspiration » (Debord)

Pour le commun des mortels, situationnisme rime avec spectacle. Avec l’idée de situation, dont il est l’antithèse, le spectacle est LA notion situ par excellence, celle que tout le monde mentionne sans la comprendre, en citant l’essai quasi éponyme de Debord[3. Guy Debord, La Société du spectacle (1967).]. Empruntée à Bertolt Brecht, la conception situ du spectacle désigne « un rapport social entre des personnes médiatisé par des images ». Bien au-delà de son acception la plus superficielle, le spectacle reproduit à l’échelle de la société le rapport de passivité qui s’établit entre les œuvres d’art et les visiteurs d’un musée. Comme Brecht, les situs veulent tuer l’aliénation par l’irruption des spectateurs sur la scène, effacer la distinction entre les acteurs et le public, afin de tous les transmuer en « viveurs ». Debord détourne ainsi la première phrase du Capital de Marx en indiquant : « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation » entravant la naissance de situations, donc de toute vie quotidienne digne d’être vécue.

Que reste-t-il de nos amours…

À l’orée des années 1960, l’ancrage de l’IS à l’ultra-gauche favorisera des épousailles aussitôt rompues avec le groupe Socialisme ou Barbarie, de Lefort et Castoriadis, lesquels confortent les situs dans leur opposition au « capitalisme d’Etat soviétique ». Après d’innombrables scissions et d’épiques guerres picrocholines, l’Internationale situationniste prononcera son autodissolution en 1972. En dehors d’une certaine aridité théorique, d’un goût pour les détournements de mots de grands auteurs, et d’un certain byzantinisme politique, que reste-t-il de cette aventure de quinze ans ? Patrick Marcolini répond à cette question essentielle en dégageant l’opposition fondamentale qui structure les controverses entre les fils ennemis du situationnisme. Une certaine tendance cyber-futuriste flirte avec le mythe marxiste de l’émancipation par le développement des forces productives mis à la disposition du prolétariat. Cet « esprit hacker » poursuit les songes utopistes des premiers situs rêvant de villes réticulaires, de technologies ultra-avancées, d’une abolition totale des frontières et des particularismes au profit de l’individu jouisseur. Là où le bât blesse, c’est que « l’ethos ludique des situationnistes et l’ethos économique du capitalisme avancé » ont fini par se fondre dans le moule hédoniste du capitalisme mondialisé. Les techniques modernes de management et de marketing doivent d’ailleurs beaucoup à un certain spontanéisme situ, confirmant l’analyse d’un Michéa sur l’impossibilité du dépassement du capitalisme sur sa gauche progressiste.

À l’autre extrémité de l’arbre situ, une ramification développe l’anti-industrialisme du Debord des Commentaires sur la société du spectacle (1988) qui déplorait qu’« il n’existe plus rien, dans la culture et dans la nature, qui n’ait été transformé, et pollué, selon les moyens et les intérêts de l’industrie moderne ». En dehors de la chronique policière des inculpés de Tarnac, cette dernière branche a fleuri autour de la revue Tiqqun, des œuvres de Michel Bounan et de l’Encyclopédie des Nuisances. Ces tentatives ont le mérite de renouveler en profondeur le champ théorique post-situationniste en arrachant le romantisme debordien à ses anciennes racines modernes.

Fidèle à cette dernière filiation, Patrick Marcolini conclut son livre monumental en prônant « une attitude tout à la fois anticapitaliste, libertaire et radicalement conservatrice ». Comme Debord, qui cultivait amour de la langue classique et avant-gardisme, l’auteur n’est pas à un paradoxe près. Il est en effet assez piquant de voir Marcolini reprendre, en la corrigeant par la démocratie locale promue par Alain de Benoist, la matrice anarcho-conservatrice de la défunte revue Immédiatement, tout en renvoyant ses créateurs à leurs origines droitières. Mais peu importe. Avant de faire sauter les digues, l’essentiel n’est-il pas de provoquer la crue du fleuve ?.[/access]

Patrick Marcolini, Le Mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle (L’échappée).

*Photo : Père Ubu.

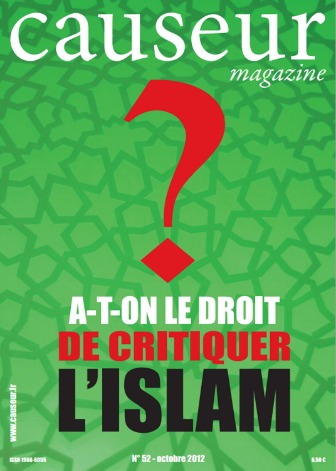

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !