Jeudi dernier, Barack Obama a prononcé un discours très attendu sur le Moyen-Orient. Entre révolutions et contestations, démocratie, dictature, jeunesse et espoir, il a consacré quelques minutes au conflit israélo-palestinien. Le président américain voulait contenter tout le monde et, à vrai dire, en l’écoutant, on pouvait avoir l’impression qu’il avait réussi son coup. Chaque mot attendu par les uns était suivi des restrictions et conditions le rendant indolore par les autres… Pour les hauts fonctionnaires du State Department devant lesquels il s’exprimait, ce fut une belle leçon de rhétorique diplomatique.

Or, à ces propositions américaines que Shimon Peres aurait qualifiées de « vaguement concrètes et très concrètement vagues », Benyamin Netanyahou a choisi d’opposer un « non » éclatant. Il aurait pu dire « oui mais » ou, mieux encore, se taire alors que vingt-quatre heures plus tard il avait un rendez-vous à la Maison-Blanche. Pourtant, juste avant de s’envoler vers les Etats-Unis, Bibi a décidé de jouer une scène de ménage.

Pour le Premier ministre israélien, Barack Obama serait un « soixante-septard » exigeant le retour d’Israël dans les frontières de 1967. A priori, rien de bouleversant. Sauf qu’il ne s’agit pas de faire revenir l’Etat hébreu aux frontières du 10 juin, sixième jour de la « Guerre des Six Jours » (entre Israéliens d’un côté, Egyptiens, Syriens, Jordaniens et Irakiens de l’autre), mais à celles du 5 juin 1967, le premier jour.

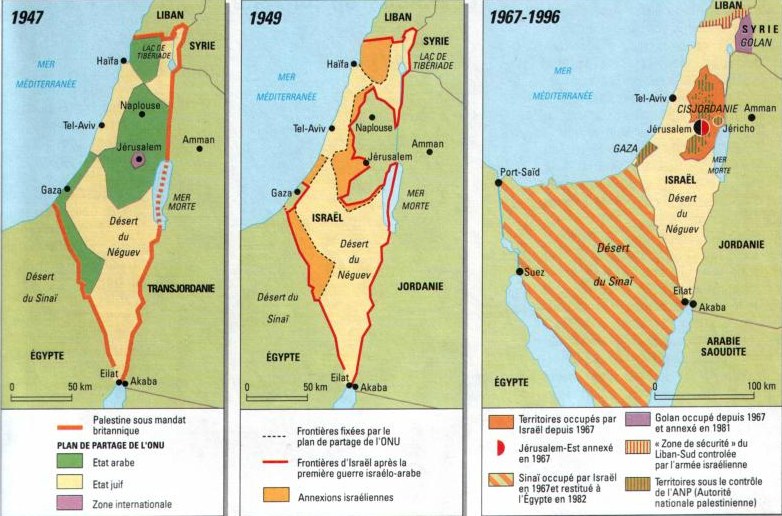

En réalité, Netanyahou ne veut pas comprendre qu’Israël a de la chance que Barack Obama ne soit pas « quarante-huitard ». En effet, le véritable débat ne porte pas sur 1967 mais sur 1948. Autrement dit, il s’agit de savoir si les négociations israélo-palestiniennes doivent partir des frontières de novembre 1947, c’est-à-dire du plan de partage voté par les Nations unies, où celles du printemps 1949, déterminées par la victoire israélienne à l’issue de la guerre de 1948, et restées en vigueur, donc, jusqu’au 5 juin 1967.

Pour Israël, il est hors de question de retrouver les dimensions que lui ont assignées les Nations unies le 29 novembre 1947. Pour mémoire, l’ONU souhaitait que deux Etats voient le jour sur le territoire de la Palestine mandataire : l’un à peine juif (60 % de Juifs, 40 % d’Arabes), l’autre exclusivement arabe. Les Juifs acceptèrent ce plan de partage, tandis que les Arabes de Palestine, convaincus qu’ils obtiendraient plus par la force, le rejetaient. Dès le lendemain du vote, le 30 novembre 1947, ils faisaient parler les armes, inaugurant un conflit dont on a du mal à comprendre aujourd’hui qu’il était une guerre civile. Six mois plus tard, une fois le dernier soldat britannique parti, les quatre pays arabes limitrophes, bruyamment soutenus par d’autres, envoyaient leurs armées combattre avec les milices arabes de Palestine.

Contre toute attente, la communauté juive organisée de Palestine remporta la guerre civile qui dura de novembre 1947 à mai 1948 et l’Etat d’Israël qui lui succéda gagna la guerre internationale qui se déroula de mai 1948 à mars 1949. Fort de cette victoire, l’Etat hébreu agrandit son territoire, imposant une modification des frontières proposées par l’ONU. En même temps, conscients que, dans cet environnement hostile, la survie de l’Etat juif passait par une « majorité juive », ses dirigeants refusèrent de laisser rentrer dans leurs foyers les Palestiniens qui avaient quitté le pays pour fuir les combats, souvent contraints et forcés. De leur point de vue, ils étaient des ressortissants d’une nation ennemie qui venait – au mépris de la loi internationale – d’essayer de l’éliminer physiquement. C’est ainsi que sont nés la douloureuse question des réfugiés et, dans la foulée, la revendication du « droit au retour », dossier insoluble si on ne comprend pas qu’il met aux prises, non pas des gentils et des méchants, mais deux légitimités, celle d’êtres humains chassés de leur maison d’une part et, d’autre part, celle d’un Etat menacé de destruction. Ce qui signifie que tout le monde a à la fois raison et tort.

Pour Israël, les Palestiniens avaient joué et perdu, ils devaient assumer les conséquences de leur choix. Cette position a été défendue par tous les acteurs majeurs de la communauté internationale : Européens, Américains, mais aussi, bien qu’avec plus de réticences, Russes et Chinois, ont admis que la guerre de 1948 avait créé une nouvelle donne que les pays arabes et les Palestiniens devaient accepter. Plus personne, même les Palestiniens, ne réclame aujourd’hui le retour au plan de partage de 1947. Mais il faut être lucide : la réalité, c’est que même les frontières de 1949 (restées en vigueur jusqu’en 1967) ne sont plus d’actualité. Comprenant qu’elles délimitaient un territoire presque impossible à défendre, la plupart des pays occidentaux acceptent plus ou moins explicitement qu’elles subissent quelques ajustements. Autrement dit, le discours consistant à exiger d’Israël le retrait des territoires occupés et le retour aux frontières de 1967, conformément à la résolution 242, relève en partie de l’incantation rituelle. Dans les chancelleries, on sait que la demande israélienne de conserver une partie des territoires conquis en 1967 n’est pas absolument déraisonnable. Reste évidemment à définir quelle partie.

La droite israélienne a compris depuis longtemps qu’elle devrait céder sur l’essentiel : le tracé de « frontières sûres et reconnues » sera plus proche de celui du 5 juin que de celui du 10 juin 1967. Autrement dit, le cas de Gaza étant réglé, Israël devra évidemment se retirer de la plus grande partie de la Cisjordanie où Netanyahou lui-même affirme depuis quelque temps ne vouloir conserver seulement les implantations juives les plus peuplées. Cela signifie que la négociation portera sur la vallée du Jourdain (qui pourrait donner lieu à des échanges), certaines implantations et, bien entendu, sur Jérusalem. Au-delà des apparences, ce casse-tête n’est pas aussi insoluble qu’il y paraît – les cartes existent dans toutes les ambassades concernées.

C’est dans ce contexte sans doute embrouillé pour ceux qui ne pensent pas tous les matins au conflit israélo-arabe, c’est-à-dire, je suppose, la majorité des habitants de cette planète, que le discours d’Obama prend tout son sens. En revanche, la nouvelle guerre des nerfs déclenchée par Netanyahou apparaît presque incompréhensible. Sur le fond, le président américain n’a pas vraiment innové, se contentant de réaffirmer les positions traditionnelles et parfaitement connues de Washington dont on a vu qu’elles n’étaient pas incompatibles avec celles de la droite israélienne. En effet, s’il s’est référé aux frontières en vigueur avant la Guerre des Six Jours, Obama s’est empressé d’ouvrir la porte à des « arrangements mutuellement consentis » permettant de prendre en considération les contraintes sécuritaires, notamment en échelonnant le retrait israélien sur une longue période durant laquelle la situation sera évaluée à chaque étape. On n’a pas besoin d’être un stratège de génie pour comprendre que, dans l’esprit du président américain, les « frontières de 1967 » version 2011 ne coïncideront pas exactement avec leur tracé original.

Obama est allé encore plus loin en précisant que la question de Jérusalem ne pouvait être discutée en fonction de ces seules considérations territoriales. Il propose donc que l’avenir de la ville sainte soit négocié ultérieurement, en même temps que le problème des réfugiés et du droit au retour – ou plutôt des compensations qui seront accordées aux Palestiniens pour renoncer à ce droit. Si on ajoute que le président des Etats-Unis a de nouveau exigé que le Hamas, réintégré dans les institutions palestiniennes, reconnaisse Israël, abandonne la lutte armée et accepte les accords déjà signés, et notamment ceux d’Oslo et que, cerise sur le gâteau, il s’est engagé à mettre tout son poids pour que l’Assemblée générale des Nations unies reconnaisse l’Etat de Palestine en septembre prochain, le coup de sang de Netanyahou est absolument incompréhensible.

Reste à comprendre pourquoi le Premier ministre israélien a choisi de huer l’artiste quand il aurait dû l’applaudir. Même si, comme beaucoup l’en soupçonnent et pas forcément à tort, « Bibi » voulait gagner du temps pour éviter tout progrès vers une solution négociée, ce discours lui laissait une marge de manœuvre considérable. Il lui aurait suffi d’attendre quelques heures pour laisser le Hamas rejeter en bloc les conditions américaines et encore quelques-unes pour que l’Autorité palestinienne signifie à son tour une fin de non-recevoir. Les Palestiniens auraient porté la responsabilité de ce nouvel échec, alors qu’après le coup d’éclat israélien, leur refus est passé presque inaperçu.

Certes, on peut défendre la thèse complotiste en vertu de laquelle Netanyahou cherchait, par ses hurlements, à faire croire aux Palestinien qu’Obama leur faisait un énorme cadeau. Malheureusement, sa stratégie est plus simple et beaucoup plus délirante : grâce au soutien de la droite évangéliste et du Tea Party, il croit être plus fort qu’Obama sur l’échiquier politique américain ! Au cours de sa visite, le Premier ministre israélien s’adressera à l’AIPAC – le lobby pro-israélien – et au Congrès, où les Démocrates sont minoritaires depuis les élections partielles de fin 2010. Au lieu de travailler à un rapprochement entre Israël et la Maison Blanche, « Bibi » prétend apparaître comme un opposant déterminé à Barack Obama. Une telle forfanterie conjuguée à un manque aussi cruel de lucidité géostratégique laissent songeur. Dans l’arène politique israélienne, cette démonstration de force permet à Bibi de renforcer sa coalition et sa mainmise sur l’électorat de droite. Du point de vue de la politique intérieure américaine, il entend sans doute jouer la « dissuasion » pour obtenir une sorte de droit de veto sur la politique proche-orientale des Etats-Unis.

Il n’est pas exclu que le Premier ministre israélien remporte cette manche en exploitant les handicaps d’Obama. Reste qu’on peut se demander si l’intérêt d’Israël est de mettre des bâtons dans les roues de la diplomatie américaine et, ce faisant d’affaiblir sa capacité d’action dans la région. Face à la menace iranienne et aux changements rapides et profonds chez certains de ses voisins, défis sans cesse mis en avant par Netanyahou lui-même, la réponse aurait dû être évidente.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !