On ne dira jamais assez le charme des bibliothèques désordonnées, dans les maisons de campagne. Non seulement les livres qu’on y trouve retracent les étés d’une rêveuse bourgeoisie assoupie à l’ombre des tilleuls, mais ils instruisent sur ce que fut le goût dominant d’une époque. Comme beaucoup d’autres, je crois, c’est dans une de ces bibliothèques qu’à l’adolescence, j’ai pioché mon premier Pierre Benoit. C’était L’Atlantide, dans la première édition de poche, qui ressort ces jours-ci en fac-similé[1. Trois titres ressortent avec leur couverture « vintage » au Livre de Poche : L’Atlantide, Le Roi Lépreux et Koenigsmark.]. Le livre sentait la poussière et l’encaustique, mais aussi le sable du désert et la peau épicée d’Antinéa. Le Sahara venait se superposer au Morbihan et l’on avait soudain des envies de carrière militaire, de s’appeler Morhange ou Saint-Avit, officiers perdus tombant sous le charme d’un royaume oublié et de sa souveraine.

Il est sûr que la lecture de Pierre Benoit, dont le cinquantenaire de la mort est célébré par une monumentale biographie de Gérard de Cortanze[2. Pierre Benoit, romancier paradoxal, de Gérard de Cortanze (Albin Michel).], ne conduira pas les jeunes gens romanesques à adopter une vision très progressiste du monde.[access capability= »lire_inedits »] L’univers de Pierre Benoit est celui d’un fieffé réactionnaire, fils de militaire né dans la France provinciale de 1886, assez dans la logique de son temps et de son milieu. De surcroît, Benoit se battit courageusement en 1914 avant de tomber malade à la bataille de Charleroi. Si ça se trouve, sans le savoir, il se battit aux côtés de Drieu La Rochelle qui se trouvait également dans les parages et qui fait aussi un retour remarqué dans les librairies en entrant dans la Pléiade.

Raphaël Sorin a cru bon d’écrire qu’il fallait « relire Benoit et oublier Drieu ». C’est tout de même discutable d’un point de vue littéraire. On a beau avoir rêvé sur Koenigsmark et La Châtelaine du Liban, les deux autres gigantesques succès de librairie de Benoit, Le Feu follet et Gilles datent moins que la littérature de Benoit, fabricant de best-sellers dont la première ambition fut avant tout de faire oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale par un exotisme débridé. Tandis que Drieu s’obstina, lui, à renvoyer au visage de la France son reflet torturé et déplaisant.

Comme son ami Paul Morand, Pierre Benoit était doué pour le bonheur et le voyage, ce qui revient au même. Réactionnaire, oui, mais réactionnaire heureux : Gérard de Cortanze montre que l’homme ne fut jamais franchement tracassé par les idéologies, tout en restant convaincu qu’il fallait croire en la grandeur de la France, de son armée, de son empire et que Barrès avait à peu près tout dit sur la question. On lui fit payer cher cette désinvolture qui lui faisait, dans un même mouvement, aimer Charles Maurras et les fêtes où, pour célébrer son élection à l’Académie française, on douche au champagne une jolie fille nue en compagnie du ministre de l’Éducation.

À la Libération, il fut incarcéré à Fresnes. Cortanze démontre, sans complaisance, que c’était bien injuste. D’ailleurs, c’est Aragon le communiste, le procureur impitoyable du CNE[3. Comité national des écrivains : organisme qui se chargea de l’épuration du milieu littéraire à la Libération, de manière assez discutable par ailleurs.], qui dédouana lui-même Benoit de toute accusation de collaboration.

Pierre Benoit, bien avant Sartre, soutenait qu’un romancier devait être de son temps. C’est sans doute ce qui le perdit et lui fit connaître un purgatoire d’un bon demi-siècle. Pour Benoit, être de son temps signifiait d’abord savoir plaire au public de son temps. Il y réussit à merveille mais son public vieillit et disparut avec lui. Le hasard m’a ainsi, il y a quelques semaines, fait assister du côté de Saint-Céré, dans le Lot, à une conférence donnée par Bernard Vialatte, président des Amis de Pierre Benoit. Pourquoi Saint-Céré ? Tout simplement parce que le globe-trotteur infatigable aimait, entre deux voyages, se réfugier dans la chambre numéro 2 de l’Hôtel Terminus, qui existe toujours, pour écrire ses romans. Il y restait enfermé toute la journée, ne sortant que pour une promenade vespérale avec un ami pharmacien. Typiquement un rêve d’écrivain, ça : avoir une chambre d’hôtel dans un chef-lieu de canton élégant et endormi, pour recréer le monde avec une feuille, un encrier et un porte-plume, derrière des persiennes qui laissent passer le soleil et le rire des filles sur la place.

L’un des charmes d’une nation littéraire comme la France, c’est que les écrivains, même oubliés, même d’importance secondaire, ont des amateurs exclusifs qui se passent le flambeau de génération en génération, publient des cahiers et se réunissent, de temps à autre, comme des sociétés secrètes. Ce soir-là, à Saint-Céré, c’était la fête pour les Amis de Pierre Benoit : avec cette réédition, leur idole allait revenir à la mode, et eux sortir de la clandestinité. Pour célébrer l’événement, ils ont projeté Lunegarde, une rareté, un film de Marc Allégret datant de 1946, adaptation d’un des « romans du terroir » de Benoit, qui excellait aussi dans ce genre-là. Le scénario repose sur une ou deux coïncidences invraisemblables, mais enfin, un vrai charme onirique, presque aurevillien, traverse cette histoire se déroulant entre un château du Quercy et le canal de Suez avec, pour personnages, un père abusif, une mère indigne, un jeune ingénieur courageux, une jeune fille exaltée et un truand sympathique.

M’est alors apparu très clairement ce qui me rendait inexplicablement mélancolique dans ce retour éditorial de Pierre Benoit. C’est qu’il révélait, en négatif et dans toute sa cruauté, la médiocrité de ceux qui occupent, dans la république des lettres, la place qu’occupa jadis Pierre Benoit, à savoir celle de « romancier à succès ».

Les Pierre Benoit d’aujourd’hui s’appellent Marc Levy et Guillaume Musso. Le style de Benoit est démodé ? Le leur est indigent. Les histoires de Benoit sont invraisemblables ? Celles de Levy et Musso sont invraisemblables et inintéressantes. Et puis, allons plus loin : imagine-t-on Musso et Vincent Peillon inonder de champagne une muse d’arrondissement pour fêter une élection à l’Académie ? Imagine-t-on Levy démissionner de cette même Académie parce que le Président de la République met son veto à l’élection d’un ami, ce que fit Pierre Benoit quand Paul Morand fut retoqué par de Gaulle ?

Imagine-t-on, enfin, des associations des Amis de Musso et Levy pour préserver leurs œuvres jetables comme les rasoirs du même nom des outrages du temps ?

Mais le plus triste n’est-il pas de penser au jeune homme romanesque qui, dans cinq décennies, s’il existe encore des maisons de campagne et des bibliothèques à l’intérieur, n’y trouvera pour meubler son ennui que des fictions calibrées, un vocabulaire de communicant et un imaginaire de jeu vidéo transposé sur papier ?

Tout cela ne lui offrira pas un instant d’évasion, mais témoignera en revanche de l’étrange obscénité de notre temps où le succès commercial se conjugue à la nullité définitive. Pierre Benoit, qui avait le souci de son lecteur, disait que, pour écrire un bon roman qui plaise au plus grand nombre, il fallait « de l’expérience et de la rêverie ».[/access]

*Photo : Albin Michel

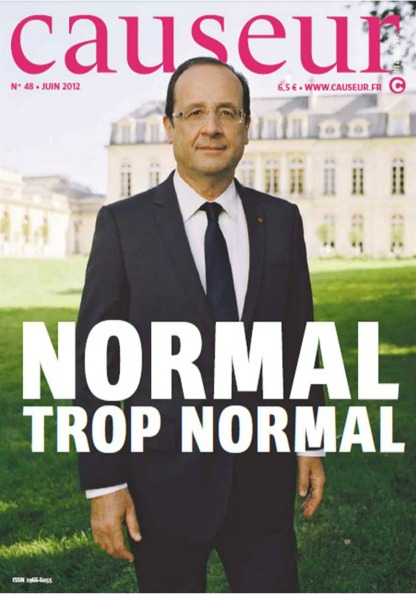

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !