« Chers amis, ne vous imaginez pas que le Survivant a décidé de nous choquer. Cela peut paraître répugnant aujourd’hui, mais les hommes d’autrefois gaspillaient vraiment la plus grande partie de leur temps à travailler ! » Le survivant en question s’appelle John Markham et il est le héros de Pygmalion 2113, un roman du trop oublié Edmund Cooper, un de ces auteurs qui fit de la Grande-Bretagne une des terres d’élection de la SF apocalyptique des années 50 aux années 70 avec des noms aussi importants que John Brunner, J.G. Ballard, Brian Aldiss ou encore Michaël Moorcock.

Pygmalion 2113, dont on préfèrera le titre original, Deadly image, à la fois plus poétique, plus juste et beaucoup moins série B, est une dystopie ambiguë ou une utopie ratée de peu, et c’est ce qui en fait l’intérêt aujourd’hui. Il y a peu de place en effet désormais, dans la littérature d’anticipation ou les projections des futurologues divers, pour la nuance. On est soit dans la vénération post-humaniste qui permettra un homme augmenté, la foi prométhéenne béate dans le progrès technologique qui nous sortira des crises écologiques, soit dans l’angoisse apocalyptique de la fin du monde programmée ou, dans le meilleur des cas dans une société condamnée à subir la dictature d’une caste d’hyper-riches régnant depuis des résidences sécurisées sur une foule de miséreux en proie à tous les maux de la terre.

Edmund Cooper, dans Pygmalion 2013, qui est écrit en 1958, imagine, guerre froide oblige, une guerre nucléaire généralisée qui se produit le jour de Noël 1967. John Markham, ingénieur chargé de superviser les dépôts souterrains frigorifiques de nourriture prévus en cas de conflit, est ainsi coincé en hibernation pour un bon siècle et demi.

« Bienvenue » dans un Londres malthusien et hédoniste

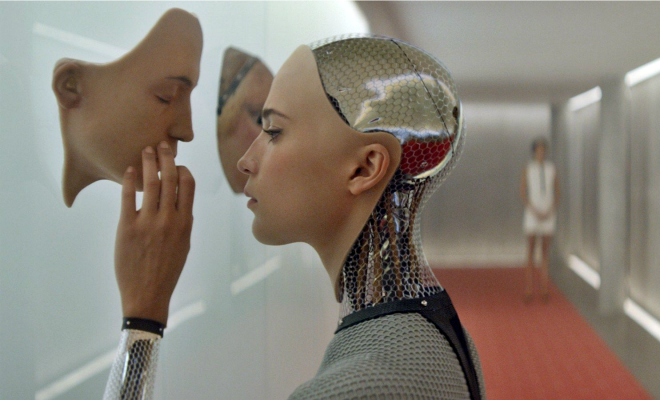

Quand il est réanimé miraculeusement, il se retrouve dans le Londres du XXIIème siècle qui est une société à la fois malthusienne et hédoniste. On fait le moins d’enfants possible, la plupart naissant avec d’affreuses malformations. L’humanité est réduite à quelques centaines de milliers de personnes qui vivent dans le luxe et la liberté sexuelle la plus totale. Ils se livrent pour l’essentiel à la poésie, la peinture, la danse. La plupart des tâches ménagères mais aussi médicales, administratives et même politiques sont assurées par des androïdes et John Markham se voit offrir Marion-A qui, charmante attention, a les traits de sa femme défunte.

Tout le problème, évidemment, est que John Markham, qui porte d’ailleurs visiblement les propres valeurs de l’auteur, passe dans ce monde pour un psychorigide passéiste. On lui pardonne dans un premier temps parce qu’il est le vivant témoignage d’un passé barbare et les autorités ferment les yeux sur ses rencontres avec les Fugitifs, les derniers rebelles à ce meilleur des mondes. La surveillance et la répression sont évidemment tout en douceur, assurées par des androïdes psychiatres et des agents de la PsychoProp qui, quand vous allez vraiment trop mal – par exemple si vous montrez un attachement excessif à votre partenaire sexuel – vous reprogramment grâce à la sacro-sainte Analyse. Markham, lui, et c’est un des aspects les plus intéressants du livre, hésite longtemps avant de faire le choix de la dissidence. Les aspects choquants de ce monde ne sont-ils pas largement compensés si on songe au cauchemar dans lequel a fini le précédent ?

Pourtant, assez vite, il découvre que cette société a laissé de facto le pouvoir aux androïdes puisque même le Premier ministre du président de la République de Londres en est un. Ensuite, il ne peut s’empêcher, presque malgré lui, d’humaniser Marion-A, son androïde de compagnie, qui elle-même devient sensible à celui qui ne devrait être qu’un maître, maître qu’elle est par ailleurs chargée de surveiller.

Cooper saisit ainsi le moment clé où une société est sur le point de se laisser dominer, essentiellement par paresse, par lassitude de sa propre humanité, par la technologie qu’elle a elle-même mise en place. On croira ou pas à la révolte finale, il n’en demeure pas moins que les problèmes posés, celui du choix entre une liberté inégalitaire et dangereuse contre un bonheur pas si insoutenable que ça, demeurent.

Si Pygmalion 2113, ce qui arrive souvent aux romans de SF du passé, a vieilli, c’est essentiellement à cause de sa traduction quand par exemple on parle de « films d’amour passionnés » alors qu’il s’agit visiblement de pornographie. Mais pour le reste, on ne pourra que s’étonner de l’acuité d’une réflexion qui ne pèse jamais par ailleurs sur une narration des plus efficaces.

Pygmalion 2113, d’Edmund Cooper (J’ai Lu, 1973, Vielle-Bourse, Lille)

>>> « Mes vacances chez les bouquinistes » (1) : Sagan, c’est beaucoup plus que Sagan

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !