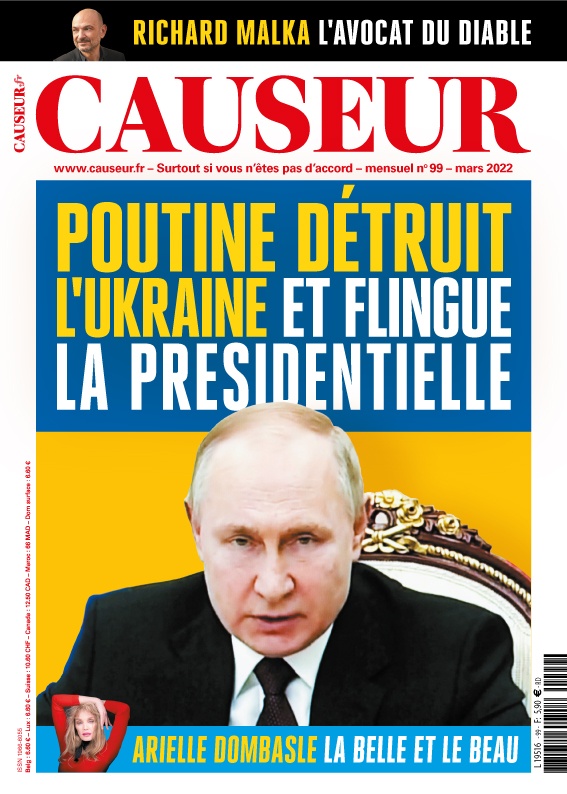

C’est l’ennemi qui manquait à l’Occident. En lançant une guerre « à l’ancienne », Vladimir Poutine replace les pays européens face au réel. Délaissant le Covid et les chimères libérales, ils redécouvrent les pouvoirs et devoirs qui incombent aux grandes puissances.

En 2001, deux ans après l’accession au pouvoir de Vladimir Poutine, le spécialiste américain de géopolitique, John J. Mearsheimer, publiait un livre aux thèses très contestées qui allait néanmoins devenir un classique. Dans The Tragedy of Great Power Politics[1], qu’on peut traduire par « la tragédie de la politique des grandes puissances », il présente une vision « réaliste », c’est-à-dire sans illusion ni idéaux, des rapports entre les États. Ces derniers évoluent dans un monde essentiellement anarchique. Les plus puissants – et c’est leur tragédie – sont condamnés à poursuivre leurs propres intérêts, à se méfier des autres et à accroître leur puissance coûte que coûte. Pour garantir leur survie, ils sont obligés d’atteindre une position hégémonique dans leur région afin de tenir tête aux autres puissances régionales. Selon la formule la plus frappante de Mearsheimer : « Dans le monde anarchique de la politique internationale, il vaut mieux être Godzilla que Bambi. » Les événements actuels apportent-ils la preuve qu’il avait raison ?

La fin de la tragédie

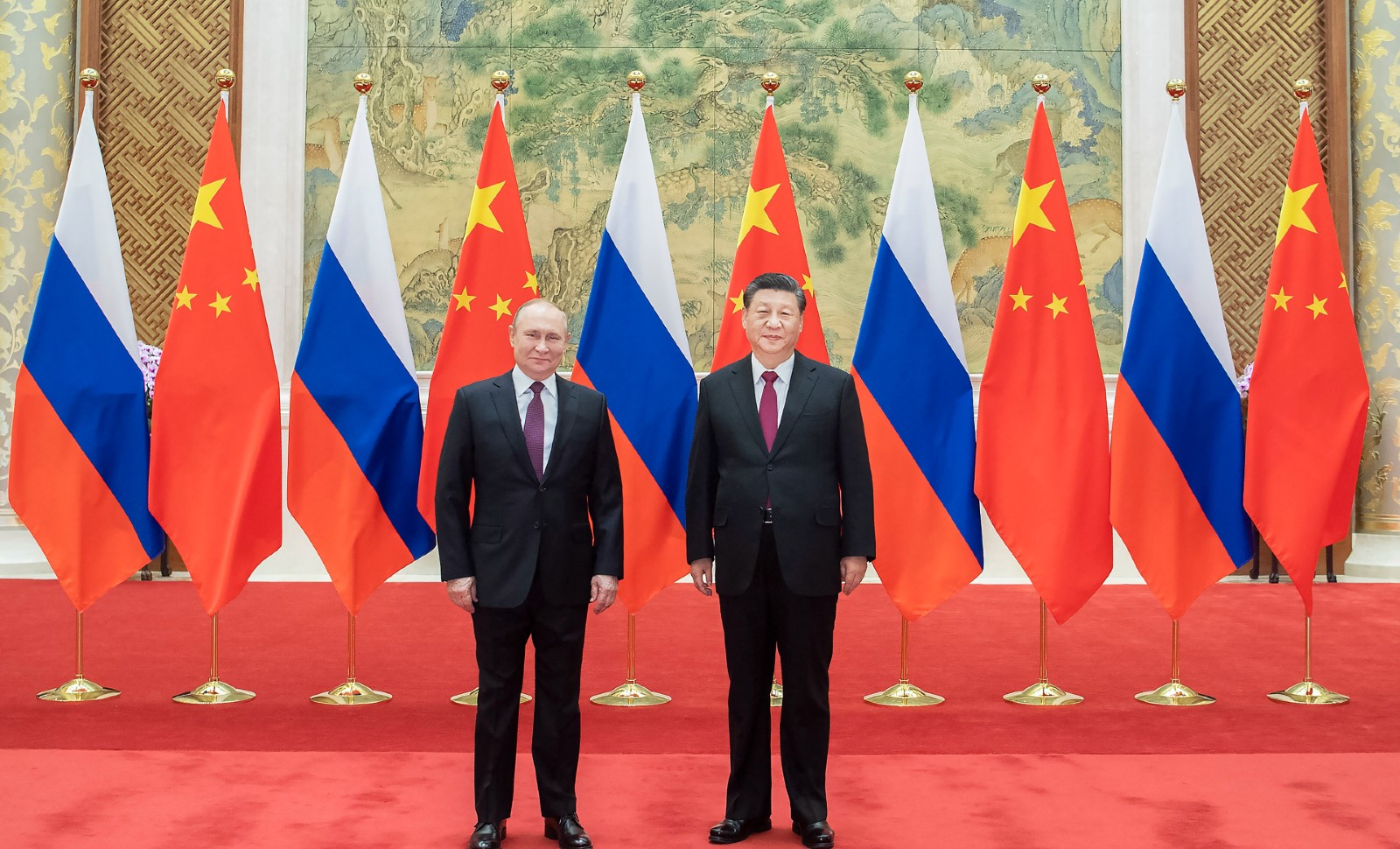

La fin de la guerre froide, au début des années 1990, a vu le passage d’un ordre mondial bipolaire, dominé par les États-Unis et l’Union soviétique, à un ordre mondial multipolaire où, à côté de l’Amérique, seule superpuissance restée debout, et d’une Russie amoindrie mais toujours forte, d’autres puissances telles que la Chine et l’Union européenne, ainsi que des puissances montantes, comme l’Inde et le Brésil, avaient leur place. Désormais, l’ancien monde bipolaire, celui des grandes puissances, devait céder la place à un autre régi par la coopération entre les États et la promotion de valeurs réputées universelles mais essentiellement occidentales : la démocratie,