Il était temps. Voilà presque neuf ans que Muray est mort, et qu’une note discrète de son Portatif posthume nous a annoncé « trois cents pages au grand jour, trois mille sous le boisseau », une « bonne proportion dans les temps d’abjection ». De 1978 aux années 2000, l’écriture de Muray s’est dédoublée, le Journal formant un flux continu, souterrain, dont se sont détachés, au fil des années, quelques morceaux finis et choisis, les seuls à parvenir aux lecteurs. Même, comme le montre bien ce premier volume, l’écriture de Muray fut triple : les livres publiés, essais ou romans, d’abord ; le flux diariste ensuite, quasi ininterrompu ; enfin, les « BM », ces volumes de la collection « Brigade mondaine » qui ont ponctué le quotidien de l’écrivain et miné son moral des années durant. Une écriture publique, digne d’être montrée ; une écriture cachée, privée, laboratoire psychique et littéraire d’un écrivain en invention perpétuelle, en « état de résurrection », comme il dit ; une écriture honteuse, pénible, prix de la liberté matérielle et source intarissable des déprimes chroniques qui s’abattaient sur Muray.

Le seul point depuis lequel toute sa production soit perceptible d’un coup d’œil, le seul lieu où tout Muray se concentre, c’est le Journal. Non seulement toutes ses pratiques d’écriture y cohabitent et s’entrechoquent, mais c’est aussi son œuvre à venir qui déjà s’élabore, en linéaments plus ou moins désordonnés, partout dispersés dans ce premier volume d’Ultima necat, qui mène le lecteur jusqu’en 1985, entre Le xixe Siècle à travers les âges et Postérité – entre Denoël et Grasset, du même coup, c’est-à-dire entre Sollers et BHL, ses éditeurs successifs, et bientôt dindons de la farce murayenne.[access capability= »lire_inedits »]

Mais, pour le moment, l’ombre de Sollers plane sur le Journal, et Muray est encore loin d’être sorti de l’orbite de Tel Quel et de L’Infini. Quelque chose, cependant, cherche à se dérober, un esprit gigote sous l’emprise : Muray déjà se dessine. Il serait vain de récapituler ici tout ce qui se joue dans ces années de Journal, tant sa densité écrase par avance le commentaire, mais il n’est pas difficile de voir poindre le futur Muray, aux prises avec lui-même, dans ces tergiversations douloureuses. Non seulement ses livres de l’époque se trouvent épaissis de toute la réflexion qui a mené à eux, non seulement nous découvrons aussi des livres-fantômes, jamais publiés par Muray, dont seules parviennent à nous ces notes préparatoires, mais, surtout, c’est Muray lui-même qui s’invente, se construit, éclaire les pistes dont il fera plus tard les autoroutes herméneutiques de la modernité, à partir de L’Empire du Bien.

Le 5 février 1984, imaginant une suite au xixe Siècle à travers les âges, Muray laisse échapper une formule bien familière au lecteur d’aujourd’hui : « La grande littérature est exorciste. Les exorcismes spirituels…/Ce que j’ai commencé avec le 19e : une entreprise d’exorcisme. Une grande opération de chasse des démons. (…) Survivre, c’est vraiment rien que des exorcismes. » Devant la grande littérature du passé, Muray identifie ce qui sera le gage de sa « survie » : un exorcisme généralisé du monde contemporain, une démonologie d’un genre nouveau, propre à révéler l’époque à elle-même, malgré les résistances bruyantes de ses thuriféraires – la protestation d’Homo festivus devant les moqueries géniales de Muray n’est peut-être que la lointaine petite cousine des éructations de la petite fille de L’Exorciste, insultant les deux prêtres à son chevet.

Même visuellement, Muray semble pressentir l’aspect de ses livres à venir, lorsqu’il imagine, le 8 juin 1980, la forme que doit prendre Le Genre humain, son vaste projet romanesque d’alors : « Les volumes du GH, car il y en aura autant que je le pourrai, s’intituleraient aussi bien Container 1, 2, 3, etc., puisqu’il s’agit à présent, dans la perspective toujours mouvante du récit que j’envisage, de tenter de conserver, au milieu de la tempête, au milieu du désastre général, du déluge, les différents objets de la mémoire menacée, c’est-à-dire de leur donner une forme, de les raconter. » Ces containers numérotés, ne sont-ce pas déjà les volumes gris-bleu des Belles Lettres, garnissant l’étagère de tout lecteur de Muray, comme des containers sur le pont d’un cargo, préservant, au milieu du naufrage général, l’ambition d’une « grande littérature » qu’on croyait définitivement engloutie ?

Mais cette préfiguration dépasse largement ce registre anecdotique. En particulier, le passage de Muray, un trimestre durant, à l’université Stanford, à l’invitation de René Girard, offre au lecteur un spectacle d’autant plus frappant qu’il est contemporain des réflexions du xxie Siècle à travers les âges. En même temps que Muray s’immerge dans les secrets du siècle de Victor Hugo, à travers les noces inavouées de l’occultisme et du socialisme, il court à la pointe du contemporain, il observe, effaré, la pièce nouvelle qui se joue, dans l’exceptionnel théâtre d’avant-garde que constitue alors la Silicon Valley. D’un côté, Muray épouse le combat de Baudelaire contre son siècle, contre tous les hugoliens gesticulants ; de l’autre, il prend en pleine figure l’expérience américaine, et y saisit le secret de son propre monde. À peine a-t-il posé le pied sur le sol californien qu’il note, le 6 janvier 1983 : « Stanford, Palo Alto, Stanford, Californie, petites maisons de bois, Allemagne multipliée, incroyable ennui, culte de la santé, vouloir-guérir effréné, maladie frénétique du bien-se-porter, etc. Misère de l’homme sans Faute. Je me demande ce qui les fait tenir. » Et deux jours plus tard : « Triomphe du socialisme : avoir fait croire que les États-Unis seraient un pays capitaliste. Plus généralement, triomphe du socialisme : faire croire que le socialisme se définit uniquement par l’attitude économique, et l’appropriation des moyens de production. Pendant ce temps-là, le vrai socialisme fait son chemin partout, et d’abord aux États-Unis. Par le seul biais vraiment socialiste : le vouloir-guérir. (…) Inadaptabilité à leur mode de vie finalement nordique. Des Allemands campant sous le soleil. Pas chez eux. Ils ont chassé les Mexicains pour installer l’Allemagne. »

Socialistes, les États-Unis ? L’économiste bondit, l’éditorialiste du Figaro déglutit d’un air ahuri, la rédaction du Monde diplomatique se disperse dans la panique. Déjà, Muray joue au Moderne contre Moderne : derrière les oppositions factices, il révèle l’amalgame, le magma gluant du contemporain, le rêve d’indifférenciation utopique enfin parvenu à l’état solide, des campus américains aux derniers hoquets de l’empire soviétique, des quartiers homos et festifs de Paris ou de San Francisco aux discours joviaux des socialistes français au pouvoir. Et ça continue, le 14 janvier : « Californie. Ils s’emmerdent tellement qu’ils vont dans les shopping centers voir des têtes de gens. Luther sous les palmiers. Christian Scientists… Ils ont fait des compartiments fumeurs dans les restaurants… Misère de l’homme sans Faute… Luther en pyjama joggant sous les palmiers. Avec ça, le côté vieux de tout, pas moderne du tout. Étonnement. Faux vieux. Rustique. J’attendais l’électronique, je trouve du Henri II. » Nous pourrions continuer indéfiniment : ces trois mois américains sont truffés de telles notes, qui annoncent directement la radiographie méthodique d’Après l’histoire. Sous le sourire moderne, sous le discours prétendument libertaire, sous l’illusion individualiste, Muray débusque les résurgences du puritanisme collectiviste dont Le xixe Siècle à travers les âges, sur un autre mode, explore au même moment la généalogie.

Mais l’expérience américaine et ses conséquences sur l’intelligence murayenne du monde moderne ne doivent pas être confondues avec quelque pilier de Notre-Dame, et la prise de conscience de Muray n’a rien d’une subite et spectaculaire conversion. Tout cela est dûment préparé, et c’est peut-être par là que le Journal nous est le plus précieux. D’aucuns, Sollers en tête, ont voulu séparer un premier Muray, subtil et complexe, érudit et métaphysicien, d’un second Muray brutal, vitupérateur et, tout bonnement, réactionnaire. Mais le Journal oblige les derniers récalcitrants à rebattre les cartes. Toute la radicalité de Muray, qui donnera lieu, quelques années plus tard, à ses monumentaux essais publiés aux Belles Lettres, est partout présente dans le Journal, et, même, elle est affrontée comme telle, détaillée, questionnée, expliquée, pressée comme un citron pour en extraire le suc essentiel d’une littérature nouvelle. Dès ses premiers livres, antérieurs à l’ouverture d’Ultima necat, Muray était obsédé par une question – et il faut entendre le latin : l’obsessio, c’est le « siège », le « blocus » –, celle de l’Un et du multiple. Dire la foule, la masse, l’énorme anonyme contemporain, telle a toujours été l’ambition de Muray, dont témoignent ses tentatives seventies : Chant pluriel, Au cœur des hachloums, Jubila et L’Opium des lettres. J’avance ici une hypothèse (bien appuyée sur le Journal, le lecteur pourra le constater) : Muray sentit, vers 1978, que quelque chose clochait dans ces livres, que le projet n’aboutissait pas au résultat escompté (ce dont il continuera de faire l’expérience en butant sans succès sur son Genre humain), et s’il a alors ouvert un Journal, c’était pour se forcer à comprendre sa propre obsession, pour l’approfondir jusqu’à ce que lui apparût, en toute clarté, une manière d’écrire apte à dévoiler le « sosialisme » contemporain, la nouvelle « ère des sosies », comme il l’écrit le 31 mars 1982.

Que Muray commente le mouvement homosexuel ou le féminisme, les nouvelles technologies, les émissions télé-psychanalysantes, la propagande soviétique ou ses propres et nombreuses lectures, c’est la même question qui court tout le long du Journal : comment donner au désastre contemporain une forme littéraire qui dépasse le seul diagnostic ? La réponse à cette question objective sera subjective, et terriblement moderne, n’en déplaise aux amateurs de catégories rassurantes : il faut s’inventer une position, un point d’appui, qui soit hors de tout – ici comme ailleurs, l’œuvre de Muray recueille l’écho de celle de Baudelaire. Il faut s’extraire du monde, tout en saisissant le monde d’un seul regard. « Ne pas avoir peur de l’accusation d’amalgame », note-t-il le 26 janvier 1984. Muray se découvre lui-même comme l’Autre radical, le point hétérogène bouillonnant à partir duquel toute son œuvre pourra poursuivre la description du Même, de l’indifférencié homogène et galopant – Homo festivus n’est pas loin. Le Journal permet alors de mieux comprendre l’impression ambiguë dans laquelle se trouve plongé le lecteur des Exorcismes et d’Après l’histoire : l’auteur semble absent de tels livres, jamais nommé, toujours en retrait, et pourtant, en même temps, s’impose au lecteur une présence étouffante de celui qui tient la plume, un Muray tyran, impitoyable despote baignant la moindre parcelle de réalité de son regard. Le lecteur rit avec Muray, mais il est aussi terrassé par lui, enfermé dans le vertige obsessionnel de la comédie hyperfestive. Cette énormité de Muray, elle n’avait pas même besoin d’être explicitée dans les livres publiés ; si elle pouvait avoir une telle force, sans même être nommée, c’est qu’elle était recueillie, explorée, étoffée jour après jour, dans le Journal, durant presque trente ans. Ultima necat, « la dernière tue » : vous avez ri avec Muray, mais Muray ne se réconciliera jamais avec quiconque. Celui que vous ne pouviez pas voir, tout en sentant partout sa terrible présence, le voici, en détail, sous toutes les coutures. Muray absconditus nous ouvre les portes de son repère ; il est le seul à s’y être réfugié.

Le Journal donne la mesure de cette irréductibilité, qui en déconcertera plus d’un. Que le portrait de Muray n’ait aucune chance de se trouver placardé dans les couloirs de la Mairie de Paris, c’est chose entendue ; mais les menues récupérations désormais courantes volent elles aussi en éclats. Les petits maurrassiens de l’Internet – qu’on puisse encore croire aux vertus du positivisme de Maurras, c’est déjà accablant, mais qu’on y associe Muray, cela a de quoi plonger dans une perplexité sans fond – auront du mal à se dépêtrer de ce Muray aussi furieusement moderne que désespérément antimoderne. Chez Muray, Mallarmé fréquente Léon Bloy, la théologie négative côtoie la sociologie, la profondeur tragique accouche du nihilisme comique, l’amour des classiques rencontre le projet typiquement moderne du « roman de l’impossibilité d’écrire le roman de l’impossibilité, etc. », comme il s’en amuse lui-même, en février 1981. On comprend mieux pourquoi, au micro d’Alain Finkielkraut, en 2005, il refusait de se considérer comme un écrivain « antimoderne », et prétendait poursuivre le projet des Lumières, par un effort continu pour soumettre les nouveaux dogmatismes à son libre examen. Le Journal permet de trancher : « nouveau réactionnaire », Muray ? Mais n’est-ce pas plutôt le contraire ? Dans la déconfiture générale, et à la différence de ses ambitieux contemporains, Muray aura plutôt été le dernier écrivain moderne.[/access]

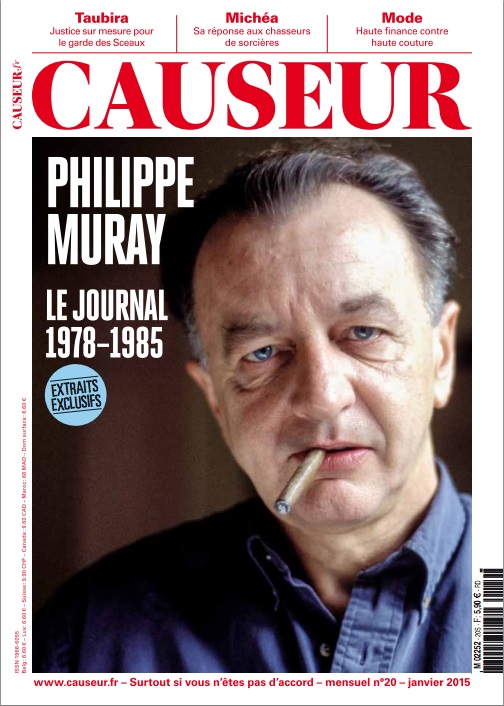

*Photo : Hannah.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !