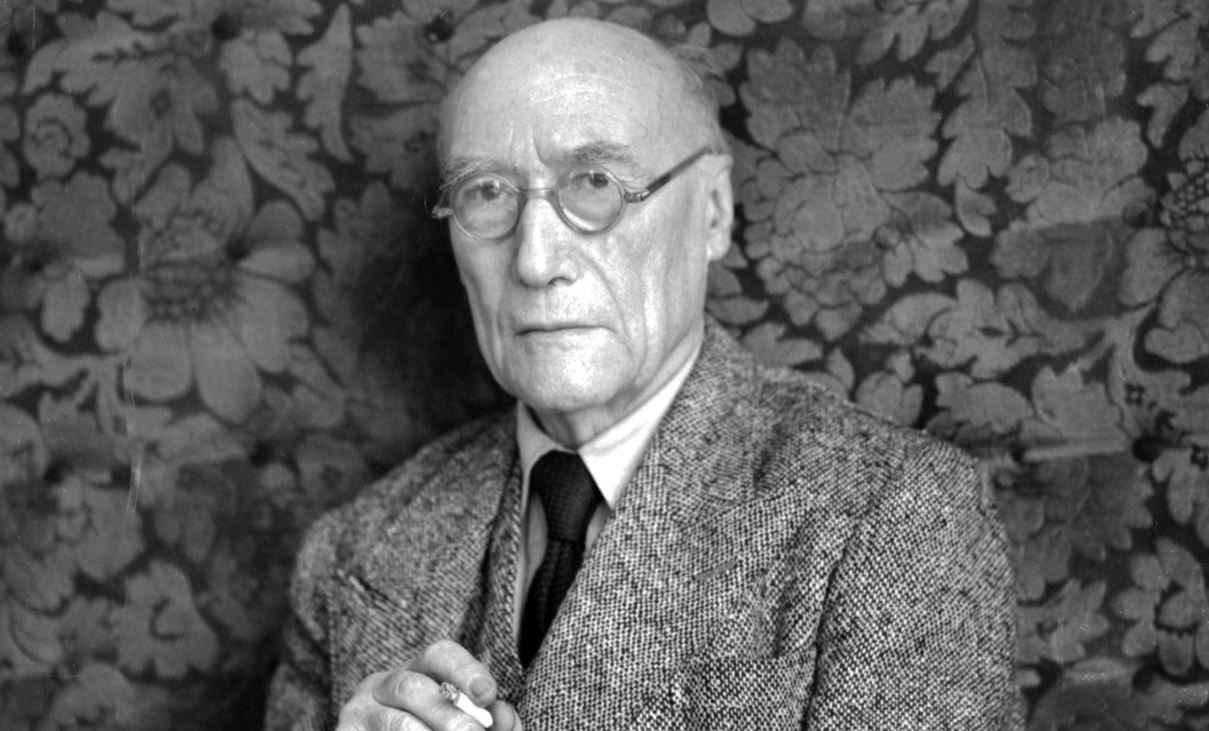

Gide défendait autrefois les relations intimes entre adulte et enfant au nom de l’émancipation sexuelle. Ce crime pédérastique n’a heureusement plus droit de cité.

Il est impossible et impensable de ne pas dénoncer par principe la pédophilie, mais on est aussi contraint de s’interroger sur le fait que cette réprobation, pour être unanime, n’en est pas moins récente. Il y a une quarantaine d’années, la mode était à la libération sexuelle des très jeunes, sans qu’on s’interroge sur la mise en œuvre inégalitaire et oppressive de ce programme. Ce ne fut qu’une mode, mais si l’on remonte un peu plus le temps, on observe que Gide, pédophile proclamé, fut il y a un siècle un écrivain considérable, un maître à penser, le titulaire d’un prix Nobel qui ne surprit ni n’indigna personne.

Gide et la justification de l’ « amour grec »

Pour comprendre le changement d’époque, on peut partir de Gide et plus précisément de Corydon (publié en 1921), où il fait la théorie et l’éloge de ce qu’il appelle la pédérastie. L’homosexualité (l’ « uranisme ») est, dit-il, une chose aussi naturelle que répandue, chez les animaux aussi bien que chez les humains, par rapport à quoi l’hétérosexualité semble une construction culturelle, une exception comme l’est l’union féconde, alors que la « volupté » est une constante qui peut prendre toutes les formes. La pédérastie promue par Gide est une forme de l’homosexualité, mais pas la seule. Le porte-parole de l’auteur, Corydon, l’oppose à l’ « inversion » de l’homme efféminé, l’homosexuel passif, qu’il reproche à Proust d’avoir mis en avant. À la pédérastie en revanche, il trouve des justifications et propose un statut, celui de l’ « amour grec », caractéristique, juge-t-il, des périodes de grande culture, de Périclès à Shakespeare en passant par l’Italie de Michel-Ange. La pédérastie correspond à l’éveil de la sexualité chez les garçons, qui jusque vers 18 ans, reste « sans exigence