« Paris, c’est le Monde ; le reste de la Terre n’en est que les faubourgs », écrivait Marivaux en 1734. Illuminant l’univers, la Ville-Lumière, capitale des arts, de la civilisation et du Progrès, aurait par conséquent le droit de mépriser ces « faubourgs » − ou du moins, de les prendre de haut. En particulier lorsqu’il ne s’agit que de la province, laquelle n’est même pas dotée, à ses yeux, des charmes exotiques de l’étranger ni des prestiges de l’éloignement. Voilà pourquoi la province le lui rend bien, considérant avec suspicion, depuis des siècles, cette ville-ténèbres qui fait le malheur de ses alentours, absorbe leurs forces vives, répand ou maintient le chaos, et qui voudrait par surcroît qu’on l’en remercie.

Pour la province, Paris, c’est d’abord la ville-désordre : une ville à part, qui ne vit pas comme les autres et, surtout, qui pense différemment, en décalage parfois radical avec le reste de la France. Une ville sensible à toutes les agitations : ce n’est pas toujours à Paris qu’elles commencent, mais c’est toujours là qu’elles prennent leur amplitude maximale : comme l’écrit Taine à propos de la Révolution, « c’est au centre que les secousses sont les plus fortes »[1. H. Taine, Les Origines de la France contemporaine, la Révolution, t. I, 12e édition, 1882, p.30.]. À cet égard, Paris apparaît comme la ville des extrêmes, des passions et des emportements, face à une province plus placide et plus modérée, jouissant, contrairement à la capitale, de toute la force de l’inertie.[access capability= »lire_inedits »]

On sait qu’au XVIe siècle, c’est à Paris que les troubles religieux sont les plus violents : c’est là que se déchaîne la Saint-Barthélemy, et là aussi que s’implante la Ligue. C’est d’ailleurs contre cette dernière, et contre Paris qui l’accueille avec fanatisme, que six auteurs, tous provinciaux d’origine, écrivent un livre qui est à la fois un chef-d’œuvre de notre littérature et l’un des textes majeurs de la politique française, la Satyre Ménippée (1594). Ils y décrivent Paris comme « une grande géante gisante contre terre qui avortait d’une infinité de vipères et monstres divers […] Sur le front de ladite géante était écrit : « C’est la belle Lutèce qui, pour paillarder avec ses mignons, a fait tuer son père et son époux. » »[2. Satyre Ménippée de la vertu du catholicon d’Espagne et de la tenue des estats de Paris, ed. Ch. Labitte, Paris, Bibliothèque Carpentier, s.d., p. 30.]Une ville qui se prend pour le pays tout entier, « car leur France est comprise en l’enclos de Paris »[3. 3. Idem, p.103.] : C’est à Paris que l’on réunit des États généraux, en février 1593, afin d’élire un roi, pour offrir peut-être la couronne à l’infante d’Espagne et, surtout, pour interdire à Henri de Navarre de monter sur le trône. Ce dernier y accédera en se convertissant − Paris vaut bien une messe − mais c’est là aussi qu’il sera assassiné en 1610. Au cours des siècles suivants, Paris demeure l’épicentre des tumultes − qu’il s’agisse de la Fronde au XVIIe siècle, de la Révolution au XVIIIe ou des crises du XIXe, et notamment, de leurs épisodes les plus spectaculaires et de leurs massacres les plus sanglants. Des événements qui se produisent sous les yeux médusés de la province – laquelle finit tantôt par suivre le mouvement, tantôt par lui résister, au risque d’en payer le prix fort.

Car Paris, non contente d’affirmer sa singularité, prétend l’imposer à toute la France – à ses « faubourgs », pour reprendre le mot de Marivaux. Lesquels n’ont alors d’autre choix que de lui emboîter le pas ou d’être affublés des épithètes les plus infamantes : « hérétiques » au XVIe, « girondins », « fédéralistes » ou « contre-révolutionnaires » au XVIIIe, « réactionnaires » voire « versaillais » au XIXe. Paris se trouvant être le lieu du pouvoir, ces injures se prolongent invariablement dans le sang et la violence.

Mais vue de la province, Paris n’est pas seulement la ville qui pense différemment des autres, qui croit toujours avoir raison et qui est prête à tout pour imposer ses convictions. Paris, c’est aussi la ville-gouffre, celle qui absorbe, au nom de son gigantisme, toutes les forces de la province, qu’elles soient économiques ou politiques.

En 1759, Fougeret de Monbron est surtout connu du public pour ses écrits libertins, comme Le Canapé couleur de feu. D’où la surprise des lecteurs qui parcourent sa dernière brochure, La Capitale des Gaules, ou la nouvelle Babylone − un pamphlet ou l’on repère l’influence du marquis de Mirabeau, mais qui n’en reflète pas moins ce que pensent bon nombre de provinciaux. Paris, écrit-il, « ne doit réellement sa splendeur et ses richesses qu’à l’épuisement des provinces »[4. Fougeret de Monbron, La Capitale des Gaules, ou la nouvelle Babylone, in Le Cosmopolite, Bordeaux, Ducros, 1970, p. 142.] qu’elle affame et qu’elle saigne à blanc : c’est à Paris qu’affluent toutes leurs richesses, leurs énergies, leurs talents, sans même parler des bras qui leurs seraient indispensables. Et Fougeret de déplorer « l’extrême quantité de provinciaux dont Paris regorge [, ce qui] épuise le royaume ». Quatre ans plus tôt, Rousseau, dans son Discours sur l’inégalité, songeait lui aussi à Paris en écrivant que « plus les capitales frappent d’admiration les yeux stupides du peuple, plus il faudrait gémir de voir les campagnes abandonnées, les terres en friche et les grands chemins inondés de malheureux citoyens devenu mendiants ou voleurs. » Et ce constat largement partagé débouche sur des conclusions critiques : seul Pangloss, ou un Parisien, pourraient croire, ajoute Fougeret, que « tout est au mieux dans cette capitale du meilleur des mondes possibles »[5. Idem, p. 155.]. Lorsque que, dans un corps, la tête absorbe toute la substance des autres membres, elle finit par les consumer, puis, après les avoir asséchés, par se consumer elle-même.

Et encore ne se préoccupe-t-on pas vraiment, en ce milieu du XVIIIe siècle, de la question politique et administrative qui passionnera la province et les provincialistes à partir du XIXe : il est vrai qu’au temps de Louis XV, la centralisation reste modérée et relative. Après les grandes lois centralisatrices du Consulat, en revanche, c’est un grief nouveau contre Paris qui apparaît sur le devant de la scène. Évoquant sa ville de Martigues « et les fastes de notre république municipale », Maurras affirme que « la liberté concrète fut pour nous dans l’Ancien Régime, et la servitude concrète date du Nouveau. Depuis l’an VIII, nous ne sommes plus citoyens »[6. Ch. Maurras, L’Étang de Berre, Champion, Nouvelle édition, 1920, p. 51.]. Lui-même se garde de condamner Paris, et réserve ses foudres à l’État centralisateur : mais d’autres auront tendance à les confondre. Et à rappeler que cet État, c’est d’abord l’État parisien, qui ne se distingue en rien, vu de province, de la « ville tentaculaire » où il se situe et qu’il incarne.

Une méfiance qui, en somme, dépend moins de ce qu’est Paris – puisqu’elle n’a cessé de changer alors que ce sentiment perdurait −, que de son rapport, à peu près immuable, avec ses « faubourgs »…[/access]

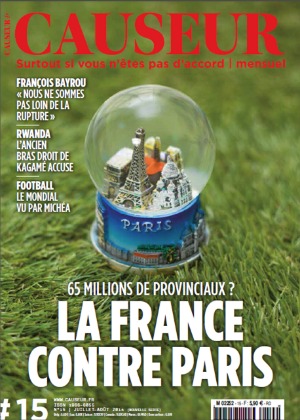

*Photo: Soleil

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !