Selon Jean Baudrillard (1929-2007), la société de consommation a « maquillé » l’homme et a détruit en lui tout ce qu’il y a de véritable. Deux ouvrages récents reviennent sur sa pensée et notamment sur ses analyses concernant l’architecture.

En octobre dernier, l’écrin arboré, discret, quasi monacal de l’antenne parisienne de la Columbia University, rue de Chevreuse, dans le 6ème arrondissement de Paris, abritait autour de sa veuve Marine, sous l’intitulé Penser Baudrillard un conclave de vieux amis, savants exégètes et autres passeurs de la pensée de ce grand iconoclaste devant l’Eternel. Plus de quinze ans après la mort de l’impertinent métaphysicien de la « Réalité intégrale », poète et photographe à ses heures, il n’était pas inutile, dans cet entre-soi détendu, de prendre toute la mesure de la portée visionnaire de L’Echange symbolique et la mort, Cool memories (I, II, III, IV), La Transparence du Mal, Le Crime parfait et j’en passe… Films, table ronde, performance, intervenants, cocktail… Du philosophe François L’Yvonnet (qui en 2004 dirigea le Cahier de L’Herne Baudrillard) à Marc Guillaume, Françoise Gaillard ou Benoît Heilbrunn, ce petit monde a ravivé la flamme.

Précoces intuitions

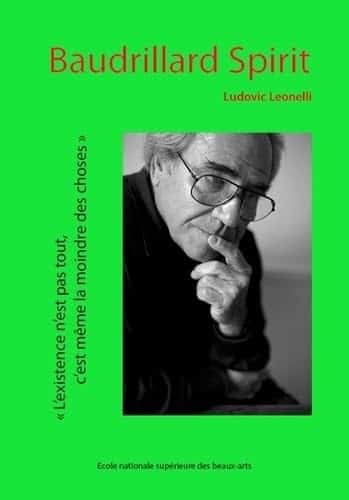

Parmi ces aficionados de la première heure, l’excellent Ludovic Leonelli. Sous les auspices des Beaux-Arts de Paris, éditeur, à la marge, d’une collection baptisée « D’art en questions » – au pluriel -, cet ancien étudiant de Baudrillard à l’Université de Nanterre et historien de formation, interroge sans flagornerie aucune mais tout au contraire avec une singulière liberté d’esprit, assortie d’une impeccable clarté d’expression, ce qui, en 2024, rendent tellement stimulantes les précoces intuitions de Jean Baudrillard (1929-2007). Loin de paraphraser l’écriture imagée, radicalement originale du théoricien, son Baudrillard Spirit a le mérite de dégager, dans une remarquable synthèse critique, les lignes de force qui font rétrospectivement de cette œuvre une grille de lecture salutaire du monde tel qu’il va.

De fait, ce que Baudrillard, au fil de ses ouvrages, a nommé tour à tour « Simulacre », « Virtuel », « Réalité Intégrale », est advenu bel et bien. Le « Système », ou la « Matrice » est en place. Pour reprendre l’intitulé d’un des chapitres de cet essai : « L’au-delà est ici ». C’est-à-dire que les formes de l’échange social sont désormais parfaitement dévitalisées, le politique vidé de sa substance, la sexualité veuve de sa finalité, l’art dit « contemporain » congédié de toute visée transcendante, le « peuple », désormais remplacé par « les masses », privé de la moindre once de souveraineté – les derniers soubresauts des carpes agonisantes dans le marigot élyséen en sont la preuve ! Le « pouvoir » n’offre plus que le visage de sa propre caricature dans le miroir déformant des médias. A l’heure de l’histrionisme généralisé et de la surenchère dans l’abjection, les analyses de Baudrillard demeurent de saison, plus que jamais.

Le portable, comble de l’obscénité

Pour autant, comme l’observe l’auteur à juste titre, « les écrits de Baudrillard (…) n’ont de valeur que conjointement aux autres discours en place. C’est exactement l’inverse d’un discours de vérité. Ceux qui n’y voient que sentences et énoncés performatifs sont, disons-le clairement, totalement à côté de la plaque ». Comme le dit très bien Léonelli, « nous sommes là au cœur d’une singularité du système baudrillardien : penser systématiquement deux hypothèses contradictoires […], ne pas les annuler, mais au contraire les enrichir par effet de frottement et de contamination ».

Ainsi « la Réalité Intégrale, c’est lorsque les techniques de représentation ne renvoient plus qu’à elles-mêmes » […] « le smartphone en est la figure exemplaire : c’est le premier média qui abolit la frontière entre envoyeur et destinataire, entre public, privé et intime. Mieux : c’est un outil qui permet à chacun de devenir le propre média de soi-même. Ce qui pour Baudrillard est le comble de l’obscénité ». Le « mécréant radical », comme Leonelli titre un chapitre de son volume, n’ignore pas que « face à cette réalité intégrale, nous n’avons plus de position critique, nous décodons. […] Court- circuit sidérant. Le terrorisme en est la terrible illustration [qui] n’est que la visibilité monstrueuse de cette coagulation entre l’événement et sa représentation ».

A lire aussi: L’Argentine à la tronçonneuse

La posture décidément très « abrasive » de Baudrillard sur les questions tournant autour du rapport de la civilisation occidentale aux « sociétés primitives » (les « peuples du Miroir » dans le vocabulaire baudrillardien) tout comme aux peuples anciennement colonisés serait-elle recevable aujourd’hui, tant l’opinion publique est soumise à la terreur du politiquement correct ? Pour Baudrillard, l’assimilation est un leurre. « ‘’L’exotisme radical contre le proxénétisme de la différence’’ – telle est sa conviction fondamentale », commente Leonelli, sur la foi de citations qu’en 2024 on ne proférerait plus qu’à grand risque – l’autocensure bâillonne, et les tribunaux veillent ! Tel cet article de 2005 où Baudrillard assure qu’« une société elle-même en voie de désintégration n’a aucune chance de pouvoir intégrer ses immigrés […] je ne suis pas sûr, poursuit-il, qu’ils aient comme nous l’espérons, tellement envie d’être réintégrés ni pris en charge […] Nous ferions bien de revoir notre psychologie humanitaire ».

Ironie mordante

Baudrillard n’est ni glamour, ni œcuménique. Son ironie mordante à l’endroit des bonnes intentions « droits-de-l’hommistes » s’attaque de la même manière à toutes les disciplines patentées : économie, psychanalyse, anthropologie, philosophie, histoire de l’art et Histoire tout court… Pour lui, « ce ne sont que des métalangages autistes dont les effets de vérité n’ont de valeur que par rapport à leurs propres postulats ». Ceux qui assignent Baudrillard à la corporation des « sociologues » se trompent d’aiguillage : au sociologue, « aucun privilège d’extériorité ne doit lui être réservé » ; la même endogamie lie sa parole à l’objet de son étude ; ce n’est jamais que la sociologie qui invente le « social ».

De La Guerre du Golfe n’aura pas lieu à L’Esprit du terrorisme en passant par La transparence du Mal et jusqu’à L’Echange impossible, Baudrillard oppose systématiquement l’ordre symbolique à la réalité tangible. Mais alors, le penseur ne graviterait-il lui-même que dans sa propre bulle théorique ? Leonelli est bien obligé d’admettre que « JB fait défiler toutes les hypothèses, les plus contradictoires et les plus paradoxales, dans un gigantesque festival pyrotechnique de la pensée où le lecteur médusé ne cherche plus le sens de l’événement, dont Baudrillard l’a délivré, mais la fulgurance des concepts qui éclairent de mille feux le ciel des idées ».

Délirante ? Chimérique, cette pensée, alors ? Hors norme en tous cas reste « celui qui a si bien décrypté notre société » dont il anticipe les plans de campagne de façon si percutante par le sortilège de sa plume : clonage, contagion virale, pandémie de la numérisation, servitude du smart et du selfie, déréalisation du sexe, despotisme du féminisme, obscénité des prétendues formes de libération, vacuité du politique, mirage de l’exponentiel (l’IA) sous le signe du virtuel, etc., etc. Opposant ses intuitions conceptuelles à la rationalité philistine, Jean Baudrillard sidère, avant que de chercher à tout prix à convaincre. En fin connaisseur de son œuvre, Ludovic Leonelli restitue l’auteur de l’ouvrage De la séduction à ce qui, précisément, fait l’attrait incomparable de cette langue : son élégance, son acidité, son efficacité dans la formulation des paradoxes les plus radicaux.

Chose plaisante, c’est à un sociologue de profession, spécialiste reconnu de l’architecture qu’on doit, presque concomitante avec l’éclairant Baudrillard Spirit de Ludovic Leonelli, la parution d’un autre essai : Baudrillard et le monstre (l’architecture) – signé Jean-Louis Violeau. Touffu, digressif, abondamment illustré de photos d’édifices, de projets d’urbanisme, de vignettes exhumant publications ou hautes figures du métier, tel l’ami Jean Nouvel, le texte envisage l’œuvre entier de J.B. au prisme de l’architecture, mais avec les lunettes du sociologue.

Erudit, extrêmement documenté, le texte traverse la création architecturale et urbanistique contemporaine avec une faconde réjouissante. Ce qui est un peu gênant, dans cet ouvrage, c’est qu’au lieu de dispenser un commentaire critique qui renvoie à Baudrillard selon la posture modestement effacée de l’exégète par rapport à son objet d’étude, le style logorrhéique, abscons par moments, de Jean-Louis Violeau, scandé en courts chapitres numérotés de1 à… 37,2 (sic), aux intitulés gourmands (par exemple : 7, la valeur ; 21, la transparence monstrueuse ou le rachat d’un concept en perdition ; 34, renverser le mythe de l’auteur pour redonner vie à l’architecture…) égare le lecteur dans un labyrinthe de considérations et d’aperçus foisonnants, en soi fort intéressants, mais dont Baudrillard paraît davantage l’alibi que le sujet.

Si l’auteur admet que Baudrillard fut « seulement un interprète qui s’amusait à tirer les pointillés du présent, surenchérissant pour tendre régulièrement vers le paroxysme – et sans vraiment chercher à clarifier quoique ce soit, ce n’était pas son problème », et s’il est vrai que « Baudrillard était un critique d’architecture qui ne s’intéressait pas à l’architecture, mais qui prenait le réel pour une œuvre d’architecture tout en l’étoffant de considérations finalement métaphysiques », alors ce mince fil conducteur est vite enfoui sous la quantité d’aperçus adventices dont ce petit livre de 140 pages est chargé. Cela dit, ce « monstre » nous réserve quelques pages assez succulentes sur Disney, par exemple, ou encore sur le fameux projet avorté d’EuropaCity lancé par l’agence BIG du jeune ambitieux Bjarke Ingels… Le style fleuri de Violeau déshabille la profession avec la verve d’un pamphlétaire qui parodierait Baudrillard. Comme quoi la réversibilité – maître-mot du penseur regretté – est toujours à l’œuvre.

Baudrillard Spirit, par Ludovic Leonelli. Collection D’art en questions. Beaux-Arts de Paris éditions. 237p.

Baudrillard et le monstre (L’architecture), par Jean-Louis Violeau. Parenthèses. 140p.