Antisémitisme. Le réel frappe un grand coup lors du match Ajax – Maccabi Tel-Aviv.

L’ONU est très perturbée. C’est un porte-parole du HCR qui a fait cet aveu, avant de noyer le poisson dans des considérations antiracistes évitant soigneusement les mots « antisémitisme » ou « juif ».[1] Les événements d’Amsterdam ont en effet de quoi perturber la vision du monde qui a cours au bord de l’Hudson, selon laquelle les juifs (et leur avant-garde israélienne) sont les nouveaux nazis. Jeudi soir, dans la ville d’Anne Frank, ce sont des juifs qu’on a pourchassés, tabassés, humiliés dans un déferlement de violence haineuse et rageuse. Alors, si on cherche vraiment des nazis, on sait où les trouver.

Hamasterdam

Je vous vois venir, en particulier tous ceux qui croisent Hitler tous les quatre matins et qui ont soudainement des pudeurs de gazelle. Le président israélien ayant parlé de pogrome antisémite (ce n’est pas un pléonasme ?), vous prenez vos distances, faites les scrupuleux. Ce n’est pas un pogrom et encore moins la nuit de Cristal, souligne Laurent Joffrin dans un éditorial empreint par ailleurs, d’une grande lucidité[2].

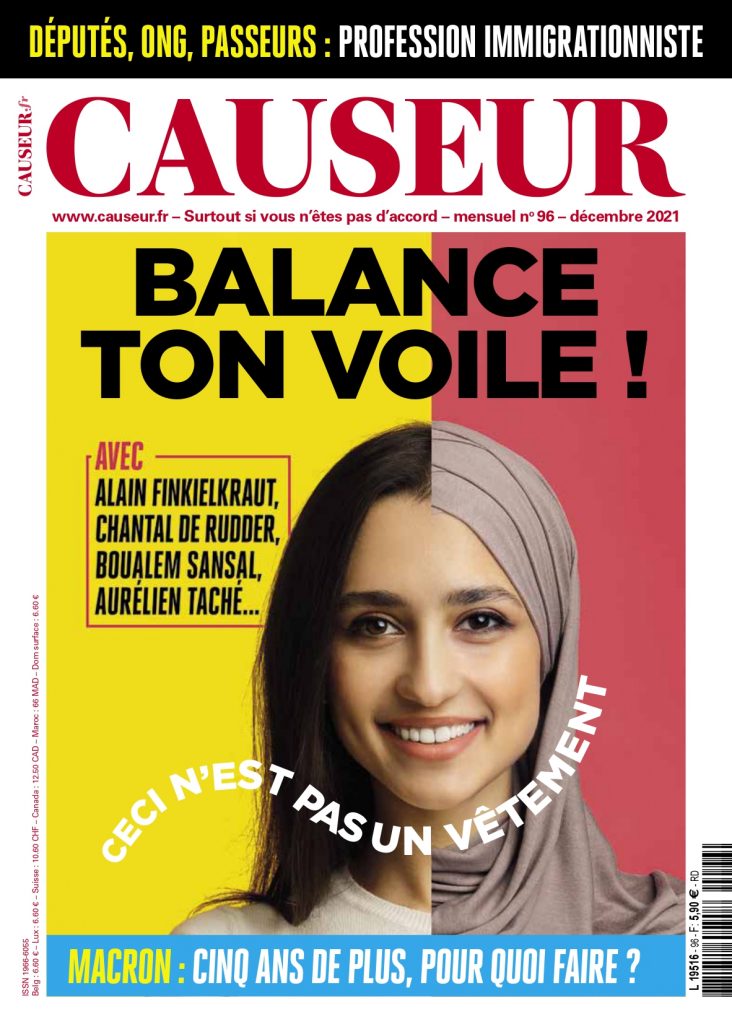

A ne pas manquer, Causeur actuellement en kiosques: Coupons le cordon! Pour l’indépendance de l’Algérie

D’accord, Amsterdam 2024 n’est pas Berlin 1938. Pour Joffrin, les agressions de l’autre soir « ne sauraient être comparées, même de loin (…) à la vaste opération de terreur lancée par les nazis en 1938 contre les Juifs d’Allemagne, prélude à leur déportation et à leur extermination ». À Amsterdam on n’a pas brûlé de synagogue ou de magasins, ni même tué des juifs – même si c’était peut-être au programme. La police n’a pas prêté main-forte aux fanatiques, même si elle a été incapable de les arrêter. Le maire de Berlin, dans les années 30, ne proclamait pas sa honte des violences anti-juives survenues dans sa ville. Ajoutons que, dans les années 30, les juifs ne se déplaçaient pas en horde, qu’ils ne braillaient pas des chansons racistes en hébreu, qu’ils n’arrachaient pas de drapeau, comme l’ont fait le jour du match les supporters du Maccabi Tel-Aviv, un bel exemple de la normalisation israélienne puisqu’ils ressemblent à tous les supporters abrutis du monde. Dans les années 30, il n’y avait pas d’Israël pour les rapatrier. Et aujourd’hui, il n’y a pas d’Hitler au pouvoir, même si les candidats à sa succession ne manquent pas.

Tout le monde sait désormais ce que signifie « Free Palestine »

Donc, évidemment, ce n’est pas pareil. N’empêche, ça ressemble trop au nazisme pré-génocidaire, pour qu’on se contente de regarder ailleurs. Ce juif paniqué nageant dans un canal sous les rires gras de ses tortionnaires qui l’obligent à crier des slogans pro-Hamas (tout le monde sait désormais ce que signifie Free Palestine, pour les malcomprenants, la carte est fournie), évoque ces rabbins qu’on faisait danser sur les rouleaux de la Torah. Alain Finkielkraut rappelle souvent que les nazis riaient tout le temps. S’il n’y a pas d’Hitler, il y a dans nos villes beaucoup de ces « hommes ordinaires » transformés en brutes qui, avant même son accession au pouvoir, faisaient régner la terreur dans les rues allemandes, terrorisant, molestant, arrêtant les opposants, les communistes, les juifs. Aujourd’hui, sous les traits d’islamo-racailles fanatisées, ils sont à l’œuvre à Amsterdam comme dans les rangs de Daech. Ils règnent sur les territoires perdus. En Europe, et singulièrement en France, ils ont tué des professeurs, des journalistes, des policiers, des chrétiens, des passants par centaines et des juifs. Les nazis prétendaient rendre justice au peuple allemand en asservissant l’humanité au Reich millénaire, les islamo-djihadistes prétendent défendre leurs frères palestiniens et faire advenir la victoire planétaire de l’islam. Alors ce n’est pas pareil, sans doute, mais contrairement à ce qu’écrit Laurent Joffrin, on a le droit de comparer.

Islam conquérant

L’autre ressemblance entre hier et aujourd’hui, c’est l’inconscience des sociétés libérales. Les démocrates mous du genou regardent ailleurs, espérant qu’une absence de solution (et des palabres) finiront par résoudre le problème. Quant à la gauche, elle s’est sabordée face à l’islamisme comme hier face au nazisme. Toutes ces années, elle a traqué le dérapage, scruté la résurgence, dénoncé le moindre écart de langage des partis « d’extrême droite », ignorant ou minimisant la montée d’un islam politique conquérant, criminel et volontiers totalitaire quand elle ne l’encourageait pas en dénonçant à grands cris l’islamophobie.

Certes, pas toute la gauche. Les mélenchonistes, qui ont lié leurs intérêts de boutique à la progression de l’islam radical, persistent dans l’aveuglement jusqu’au comique. Pour Aymeric Caron, rien ne prouve que les agressions d’Amsterdam étaient de nature antisémite. Sa collègue Marie Mesmeur n’est pas loin (et même très près) d’approuver les nervis islamo-hollandais (on suppose qu’ils sont hollandais) : « Ces gens-là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs mais parce qu’ils étaient racistes et soutenaient un génocide. »

À lire aussi, du même auteur: Annus horribilis

À force de prendre des coups de réel, beaucoup d’autres doivent bien admettre qu’il y a un problème. En général, ils nient obstinément que celui-ci ait quoi que ce soit à voir avec l’islam et encore moins avec l’immigration, mais on les entend moins proclamer que tout ça, c’est des fantasmes d’extrême droite. La lucidité progresse. Il faut saluer Fabien Roussel, irréprochable ces derniers jours: « Des supporters ont été chassés, menacés, lynchés, dans les rues d’une ville européenne, parce qu’ils sont juifs. » Et aussi Sandrine Rousseau qui, quand elle lit que « des supporters israéliens ont provoqué », réplique « ça ne va pas de justifier la violence comme ça ! » Si la ratonnade anti-juive d’Amsterdam était une réponse légitime aux slogans débiles et haineux de supporters, il serait aussi légitime de tabasser Imzalene, Soudais ou Caron. Or cela serait une faute impardonnable.

Il faut aussi saluer la clairvoyance de Laurent Joffrin qui observe qu’une bonne « partie de l’opinion propalestinienne en Europe se laisse glisser dans un antisémitisme terrifiant ». Propalestinienne, qu’en termes galants, mais passons. À la différence de Bernard Kouchner, aussi terrible soit la guerre là-bas, Joffrin ne comprend pas les antisémites d’ici: « Il est clair que la poursuite indéfinie des opérations israéliennes à Gaza et au Liban, avec leur cortège de pertes civiles déchirantes, est propre à échauffer les esprits. Mais on sent bien, aussi, qu’il y a là un terreau local nuisible, alimenté, entre autres, par les courants islamistes, qu’il convient d’évaluer à sa juste mesure et de réprimer sans faiblesse. » Pour l’évaluation et plus encore pour la répression, on risque d’attendre longtemps. Bruno Retailleau ne peut pas mener seul toutes les guerres. Or, il est bien tard. Laurent Joffrin est bien seul. La chasse aux juifs d’Amsterdam n’a pas fait les gros titres de la presse, elle n’a pas stimulé la verve des éditorialistes (qui à leur décharge étaient sans doute en week-end). On s’habitue. Ça non plus, ça ne vous rappelle rien ?

[1] Quelques heures plus tard, le secrétaire général lui-même se dit choqué et dénonce d’un même élan l’antisémitisme et l’islamophobie.

[2] « La chasse aux juifs », Laurent Joffrin LeJournal.info, 9 novembre 2024.