Chronique de Didier Desrimais où il sera question de post-littérature, d’effacement de la culture, d’absence de style, de déclin de l’intelligence, et finalement, comme un concentré de tout ce qui précède, de Sciences Po.

« La France, naguère pays littéraire par excellence, n’est plus qu’une république bananière de la littérature, laquelle y est méprisée avec le plus grand sérieux par ses thuriféraires mêmes ».

Richard Millet, Langue Fantôme

C’est l’été. Il y a quelques jours, Madame Figaro a mis en ligne un de ces papiers culturels remâchés qui font le bonheur du quidam en vacances, surtout si celui-ci prétend appartenir au club de plus en plus restreint des « grands lecteurs », ceux qui, selon les journaux, lisent plus de vingt livres par an. Intitulé « 13 livres qu’on a honte de ne pas avoir lus à 50 ans », cet article insipide présente malgré tout l’intérêt de montrer le fossé séparant l’époque qui a vu advenir la littérature de « l’âge de L’après littérature »[1] et de confirmer par conséquent le remplacement de l’art littéraire par un bric-à-brac informe vendu par des quincaillers éditoriaux, eux-mêmes soutenus par des proxénètes médiatiques se prétendant critiques littéraires.

Après une introduction où elle affirme, sans rire, qu’à « 50 ans, on lit pour vibrer », la journaliste du Figaro propose, dans trois rubriques distinctes, les listes de « romans mythiques » que les quinquagénaires auraient, donc, honte de ne pas avoir lus. Chaque livre est agrémenté d’un commentaire soi-disant arraché à un de ces repentis ; on peut supposer que la journaliste a inventé ces lecteurs et leurs témoignages, ce qui n’a de toute façon aucune importance : on sent une parfaite affinité entre elle et certains échantillons humains rompus à l’esprit dégradé de l’époque. Rubrique « Littérature française classique », rien à dire : Les Misérables, La Recherche, Le Rouge et le Noir, Madame Bovary et Les Fleurs du mal sont à l’honneur. Idem pour la rubrique « Littérature étrangère classique » qui met en exergue Guerre et Paix, Crime et Châtiment, Orgueil et Préjugés et l’Ulysse de Joyce. Je vous fais grâce des commentaires, plus creux les uns que les autres.

Cherchez l’intrus

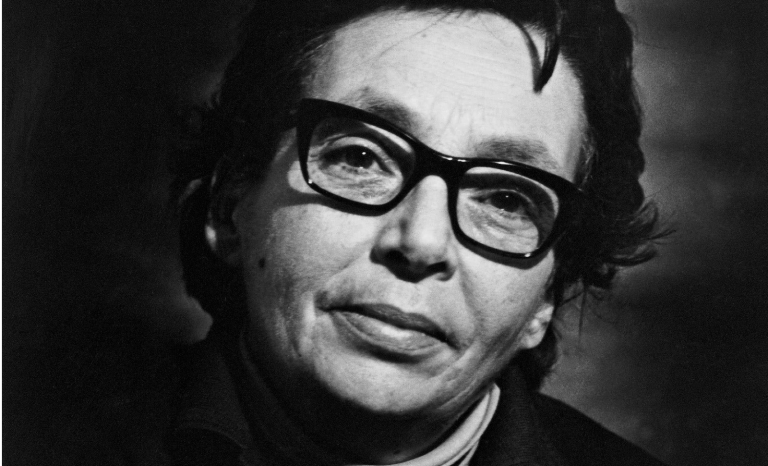

La dernière rubrique concerne la littérature contemporaine – et c’est là que ça devient intéressant. La journaliste a sélectionné quatre livres supposément « incontournables ». Commençons tout de suite par l’intrus, c’est-à-dire le seul qu’on pourrait effectivement regretter de ne pas avoir lu : Voyage au bout de la nuit. Un dénommé Mehdi dit s’être refusé à le lire après avoir « découvert l’homme derrière l’œuvre ». En revanche, il a vraisemblablement lu les trois autres. D’abord… Les Années d’Annie Ernaux, œuvre emblématique de la sous-littérature qui encombre les librairies depuis plus de quarante ans. En 1988, Mme Ernaux affirmait souhaiter « rester, d’une certaine façon, au-dessous de la littérature ».[2] Trente ans plus tard, elle se félicitait de son travail de sape littéraire : « Je suis contente d’avoir quand même changé des choses dans la littérature – je crois avoir fait en sorte qu’il n’y ait plus cette espèce d’admiration inconditionnelle pour la joliesse, la belle phrase, la rhétorique ».[3] Pour parvenir à cette désintégration, elle livrait son secret : « L’écriture plate me vient naturellement ». On peut dire que, de ce côté-là, c’est parfaitement réussi. L’ennui gagne dès les premières phrases des Années, mollement inspirées du Je me souviens de Perec, et ne cesse de croître au fil des pages qui, elles, restent indubitablement d’inspiration ernaussienne et donc d’un ennui mortel. Les métaphores rabâchées et les banalités bourdieusiennes se succèdent dans une langue anémiée.

A lire aussi : Mesures budgétaires: Bayrou épargne l’immigration! Pourtant…

Derrière cette écriture rachitique, osseuse, fade, plate, on entrevoit un désert intellectuel et sentimental, une haine instinctive du beau, l’aigreur et le ressentiment d’une « transfuge de classe » embourgeoisée qui désire « venger sa race ». Entre deux observations égotistes, Mme Ernaux exulte devant son écran de télévision et le spectacle des pauvres êtres se jetant du haut des « symboles de la puissance américaine », les tours du World Trade Center en feu : « Les tours jumelles de Manhattan s’effondrant l’une après l’autre. On ne parvenait pas à sortir de la sidération, on en jouissait via les portables avec le maximum de gens. […] Le prodige de l’exploit émerveillait ». Plus tard, promue au grade de commissaire politico-littéraire, Mme Ernaux rédigera l’acte d’accusation conduisant à l’exclusion de Richard Millet du comité de lecture de Gallimard. À la lecture de ce bulletin policier, d’aucuns notèrent que la commissaire Ernaux, si peu à l’aise avec le style purement littéraire, possédait en revanche une parfaite maîtrise du style stalino-jdanovien. Les mêmes ne furent donc pas surpris de la voir soutenir bruyamment Jean-Luc Mélenchon, Houria Bouteldja et tous les sympathisants décolonialistes, islamo-gauchistes et racialistes attendant leur heure révolutionnaire pour appliquer à grande échelle leur politique de terreur. Il apparut alors à tous cette vérité : l’écriture plate de Mme Ernaux n’était que le résultat d’un esprit qui se cherchait encore, qui n’avait pas trouvé sa véritable voie – une fois que celle-ci lui apparut, notre argousin nobélisé opta pour un style administratif inspiré de celui des indicateurs de police et adopta le genre qui lui seyait le mieux : la lettre de délation.

La journaliste du Figaro a choisi ensuite… L’Amant de Marguerite Duras, prix Goncourt 1984. Le livre est très court – ce qui, en l’occurrence, est un atout non négligeable. On y devine des envies de plonger le lecteur dans des profondeurs insondables ; malheureusement, le style superficiel, creux et répétitif de l’œuvre n’encourage guère à l’immersion – aucune houle ne vient troubler la surface des platitudes décrites à grand renfort d’inélégantes redondances. Lors de la sortie de cet opuscule débraillé, à l’écriture négligée, célébré pourtant par la plupart des médias, de rares critiques décrivirent la situation de la littérature, ce qu’elle avait été – un art – et ce qu’elle était en passe de devenir définitivement : un colifichet médiatique, un objet de contemplation nombriliste et, surtout, un redoutable parasite opportuniste profitant de l’estime que les Français portaient encore à la littérature classique, à une langue et à un style qui n’étaient déjà plus que des fantômes. Dans une vidéo estampillée France Inter, Laure Adler avoue avoir relu récemment L’Amant et découvert une histoire qu’elle n’avait pas décryptée à la première lecture, « celle de l’émancipation d’une jeune fille qui s’éloigne de l’univers du colonialisme dans lequel elle est contrainte de vivre ». Depuis qu’elle a adopté les thèses les plus absurdes du wokisme et du décolonialisme, Laure Adler s’émerveille devant ce qu’elle croit être une régénération de son système de pensée et n’est en réalité que le résultat final et fatalement déficient de ses premières amours intellectuelles et gauchisantes. Notons au passage qu’en d’autres circonstances, s’il s’était agi d’un autre auteur, d’un autre récit autobiographique, la militante féministe acharnée qu’est Mme Adler n’aurait sûrement pas hésité à soulever l’épineuse question de l’emprise et du consentement – dans le cas présent, elle avoue simplement son bonheur d’avoir goûté à nouveau les pages décrivant « la sensualité » et « les orages de désir » de cette jeune fille de quinze ans découvrant la sexualité avec un riche Chinois de treize ans son aîné. Fer de lance publicitaire de toutes les médiocrités, Mme Adler a écrit une biographie de Duras et a consacré plusieurs émissions radiophoniques et hypnotiques à Annie Ernaux et à son livre Les Années, émissions que la faculté préconise en cas d’insomnie, si la lecture de L’Amant n’a pas suffi à estourbir le patient.

De Charybde en Scylla

Enfin, la journaliste du Figaro rapporte (ou invente) les propos de Marc, 54 ans, journaliste lui aussi : « Pendant des mois, mon entourage ne parlait que de ce livre : dans la rédaction du journal où je travaillais, chez mes amis, au bar, à la télé… J’avais peur d’être déçu, que l’œuvre ne soit pas à la hauteur de l’engouement général. Et en même temps, je me dis que je passe à côté de l’un des grands romans de ces dernières années ». De quel roman s’agit-il ? De celui de Virginie Despentes, Vernon Subutex ! Cette pitrerie hallucinogène enthousiasme la bobocratie convaincue d’être, à l’instar de l’auteur, rebelle et dérangeante. Mme Despentes imagine en effet qu’elle est subversive parce qu’elle écrit mal, est vulgaire, dit des gros mots et décrit des scènes de partouze entre trans-machins camés – c’est-à-dire fait comme tout le petit monde culturel inspirateur du nouvel ordre moral, du nouvel Ordre tout court, celui du Grand Commencement et de l’Avenir Radieux, lesquels ne pourront aboutir qu’après que la culture occidentale, et la littérature avec elle, auront été détruites, ce à quoi tout ce petit monde travaille sans relâche. Les sujets plus ou moins subtilement abordés dans Vernon Subutex ne laissent aucun doute quant à l’idéologie dominante. L’inversion de la réalité y est systématique. Nous apprenons ainsi que « tant que les femmes consentiront à faire naître des bébés mâles, l’humanité restera un bourbier dégueulasse » ; que les Français sont homophobes, que les plus aisés d’entre eux pensent que « la place des femmes est à la maison et qu’il faut corriger celles qui sortent » ; que la France a inventé la laïcité « pour emmerder les immigrés », que les enfants de ces derniers vont malgré tout devenir le « sang neuf », l’élite de notre pays : « une élite, une vraie. Pas de la branlette de beau quartier où tout ce qui compte c’est le patrimoine de ton père » ; que des jeunes femmes se rasent la tête pour se protéger des importuns et que, malgré tout, ce sont toujours les mêmes jeunes gens qui les harcèlent : « C’est toujours les Français les plus lourds. C’est toujours eux qui font chier les filles » ; que, malheureusement, « on finit toujours par entendre Zemmour : quand ce n’est pas sur la plus grande radio de France c’est qu’il est en train d’écrire dans un quotidien à grand tirage ou qu’il est invité à parler quelque part » ; qu’aucun des terroristes du Bataclan « n’était pratiquant » et que ceux-ci ont simplement été influencés par « des films et des jeux de Hollywood » – j’en passe et des meilleurs.

A lire aussi : Despentes glissante

Les journalistes de Libé, du Nouvel Obs et de Télérama savourent les élucubrations de Mme Despentes ; même son écœurante déclaration d’amour aux frères Kouachi, de sinistre mémoire, ne les a pas dégoûtés : « J’ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes. Ceux qui venaient de s’acheter une Kalachnikov au marché noir et avaient décidé, à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que vivre à genoux. J’ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. J’ai aimé aussi leur désespoir ». Sur France Inter, Xavier de La Porte est convaincu, après avoir lu Vernon Subutex, que « Virginie Despentes est notre Balzac ». Les critiques du Masque et la Plume, eux, s’extasient devant des « tableaux de la France d’aujourd’hui extraordinairement percutants » comme… « les passagers dans les trains absorbés dans leurs écrans » et « la tolérance zéro qui est le stade ultime du capitalisme » – comprenne qui pourra. Ils admirent le personnage principal, Vernon, parce qu’il « ne produit rien » et « va à l’opposé des injonctions d’aujourd’hui » et « à l’encontre des qualités “viriles” ». La désopilante critique des Inrocks Nelly Kaprièlian, celle-là même qui osa qualifier la dernière miction autobiographique de notre sycophante nobélisée (Le jeune homme, 30 pages jaunâtres de mièvreries incontinentes) de « miniature parfaite concentrant tous ses livres dans un geste proustien d’une beauté époustouflante », conclut cette émission tragi-comique : « Virginie Despentes est devenue une icône populaire ». Il fallait oser !

Mais revenons à notre chroniqueuse du Figaro qui prête à Marc, le soi-disant journaliste qui regrette de ne pas avoir encore lu le pavé de Mme Despentes, les propos suivants : « Quand je croise le regard de Despentes en couverture, j’ai un peu honte de ne pas être suffisamment rock’n’roll pour l’avoir lue ». S’il existe, Marc pourra se rattraper en lisant Cher connard, le dernier « roman hyper brillant et généreux » de Virginie Despentes, dixit Nelly Kaprièlian, critique hémiplégique de gauche possédant un odorat exceptionnel mais sélectif, capable de repérer les « écrivains nauséabonds » et les livres qui « suintent le Français de souche »[4], mais nullement gêné par les effluves odorifères émanant des livres frelatés fabriqués et promus par une corporation parasitaire dont l’unique but est de remplacer la culture par un système culturel prétendument destiné à promouvoir « l’Intelligence et la Beauté » (Jack Lang), mais en réalité uniquement occupé à gaver ses parasites les plus malins, les plus opportunistes et les plus faisandés.

Introduites dans les programmes de l’ENS, les fumisteries sociologico-nombrilistes de Despentes et d’Ernaux sont dorénavant épandues dans les manuels scolaires, entre les oukases écologiques et les cours orientés d’éducation aux médias. Au fil des ans, les prescripteurs du nouvel ordre moral sont parvenus à mettre en place un système dans lequel aucune tête ne doit dépasser ni penser. Rien n’échappe à cette entreprise de décérébration. Après avoir été qualifiée de « bourgeoise » par les bourdieusiens, l’ancienne littérature qui était, en plus d’un puissant stimulant spirituel, un art amoral, a été supplantée par une nouvelle prose utilitaire, idéologiquement bien-pensante et uniformément disgracieuse. « Du fait de leur méconnaissance des bons livres, les jeunes deviennent les dupes de tout ce que d’insidieux charlatans leur offrent en guise d’interprétation de leurs sentiments et leurs désirs », écrit Allan Bloom dans L’Âme désarmée. Ces jeunes gens, ajoute-t-il, sont par conséquent rendus incapables, par manque d’instruction, « de distinguer entre le sublime et la camelote, entre l’intuition et la propagande ». L’Éducation nationale, les médias gauchisants et les milieux culturels wokes ont participé, main dans la main, au triomphe des jocrisses et au massacre de notre héritage littéraire.

A lire aussi : Une discrimination qui peut rapporter gros

En 1930, dans son Essai sur la France, le philologue allemand Ernst-Robert Curtius écrivait : « Il est impossible de comprendre la vie politique et sociale de la France si l’on ignore sa littérature. […] Celui qui veut jouer un rôle politique doit faire ses preuves littéraires. Prétendre avoir de l’influence sur la vie publique est inutile, aussi longtemps que l’on ne s’est pas rendu maître du mot parlé et écrit. Jamais les connaissances techniques et la précision scientifique ne suppléeront, en France, au manque de culture littéraire ». Ce temps-là est révolu. Pire, notre époque a vu survenir, en plus de celui de la littérature, le déclin, par défaut de transmission, des connaissances techniques et scientifiques. En quatrième de couverture de la dernière édition de cet ouvrage[5], il est rappelé une citation du critique littéraire Michel Crépu : « Cet Essai sur la France devrait figurer au programme de culture de nos politiques. S’ils ont encore une bibliothèque ». S’ils ont encore une bibliothèque… Cette phrase, écrite en 1995, annonçait un désastre qui, à cause entre autres de L’Éducation nationale, n’a fait que s’amplifier.

Dans un entretien donné au Figaro, Madeleine de Jessey, professeur de lettres en hypokhâgne, se désole d’avoir de plus en plus d’étudiants qui ont très peu lu, n’ont « aucune vision d’ensemble de l’histoire littéraire » et ne maitrisent ni l’orthographe, ni la grammaire. Mais quelle importance ! Les plus malins d’entre eux pourront toujours se mettre au globish et s’inscrire à Sciences Po. Cet IEP vient en effet de lancer la… Paris Climate School, première école européenne ayant « vocation à être un hub d’échanges universitaires » et à délivrer un « diplôme en sciences humaines et sociales dédié à la transition écologique ». Le programme du master Ecological transition, risks and governance sera bien sûr dispensé uniquement en anglais. Il est promis aux futurs diplômés des débouchés dans l’administration, les collectivités locales, les institutions européennes et internationales, les ministères. S’ils ont encore une bibliothèque… Que voulez-vous que ces

futurs parasites formés dans ce qui est devenu l’antre du wokisme, du progressisme gauchiste, de l’écologisme et de toutes les idéologies mortifères à la gloire d’une nouvelle ère postnationale, post-littéraire, post-humaine, fassent d’une bibliothèque ?

[1] Alain Finkielkraut, L’après littérature, Éditions Stock, 2021.

[2] Les femmes, Gallimard, 1988.

[3] Entretien donné au Monde le 26 avril 2019.

[4] Élisabeth Lévy, « La gauche olfactive se déchaîne », article paru dans Causeur le 6 mai 2012. Les écrivains vilipendés par Mme Kaprièlian s’appellent Renaud Camus, Richard Millet, Denis Tillinac. Mme Kaprièlian préfère lire « l’écrivain engagé » Édouard Louis, « une des voix majeures pour dire la France d’aujourd’hui », selon elle ; un des nombreux morpions cramponnés au système médiatico-culturel sus-évoqué, selon moi.

[5] Ernst-Robert Curtius, Essai sur la France, Éditions de l’aube, 2017.