Les JO nous ont offert la beauté des corps en mouvement. Ils nous ont aussi imposé les statues pathétiques de dix « femmes en or » et des Vénus flashy au palais Bourbon. Heureusement, le Louvre présente la beauté éternelle : les marbres antiques de la collection Torlonia. Un rêve de pierre dans lequel les corps ont leur langage.

Nous les voyons trôner sur les marches de l’Assemblée nationale depuis le mois d’avril, derrière les statues de Sully, L’Hospital, d’Aguesseau et Colbert, célèbres serviteurs de l’État. Les six « Vénus de Milo » en résine polyuréthane flashy du plasticien Laurent Perbos réinterprétées en athlètes olympiques et paralympiques, et munies, pour l’occasion, d’une planche de surf, d’un ballon de basket, d’une raquette de tennis, d’un javelot, de gants de boxe et d’un arc, resteront devant le péristyle néoclassique du palais Bourbon jusqu’au 22 septembre. Cette installation éphémère, joliment intitulée « La Beauté et le Geste », célèbre le sport féminin, l’empathie et les luttes arc-en-ciel dans un lieu où la Sagesse et la Justice, représentées par les statues d’Athéna et de Thémis, s’effacent devant l’Amour de la non-discrimination, divinité moderne du moment, ni vraiment sage, ni vraiment juste.

C’est également tout près de l’Assemblée nationale qu’on a pu voir émerger de la Seine, lors de la séquence « sororité » de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, d’autres statues, dorées cette fois : dix « femmes en or » choisies pour leur engagement féministe, de la très médiévale Christine de Pizan (1364-1431) à la très médiatique Gisèle Halimi (1927-2020) en passant fort heureusement par Simone Veil (1927-2017) qu’il est en effet plus décent de voir statufiée, même en résine dorée, que placée face à la députée Mathilde Panot en un photomontage LFIste digne des pires obscénités iconographiques de l’histoire. La statue de Paulette Nardal (1896-1985), présentée comme la première femme noire à étudier à la Sorbonne, rassurera ceux qui douteraient encore de notre capacité à amalgamer la question noire américaine et l’histoire de la négritude francophone. Quant à la statue de Simone de Beauvoir (1908-1986), elle amusera ceux qui connaissent les doux noms d’oiselles dont l’auteur du Deuxième Sexe affublait copieusement ses contemporaines, à commencer par « la femme laide », alias la romancière Violette Leduc, ainsi que toutes ces petites cruches d’étudiantes avec qui elle couchait en toute sororité.

Quittez le Palais Bourbon et allez plutôt au Louvre

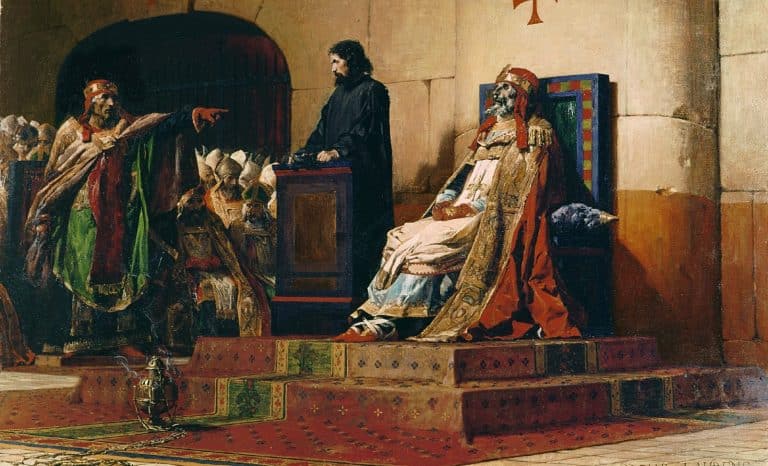

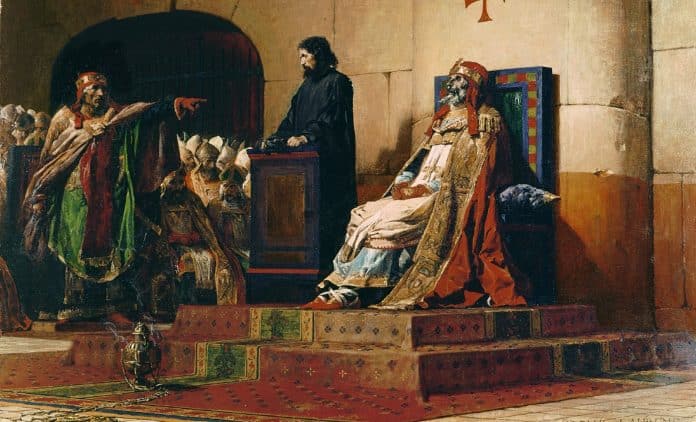

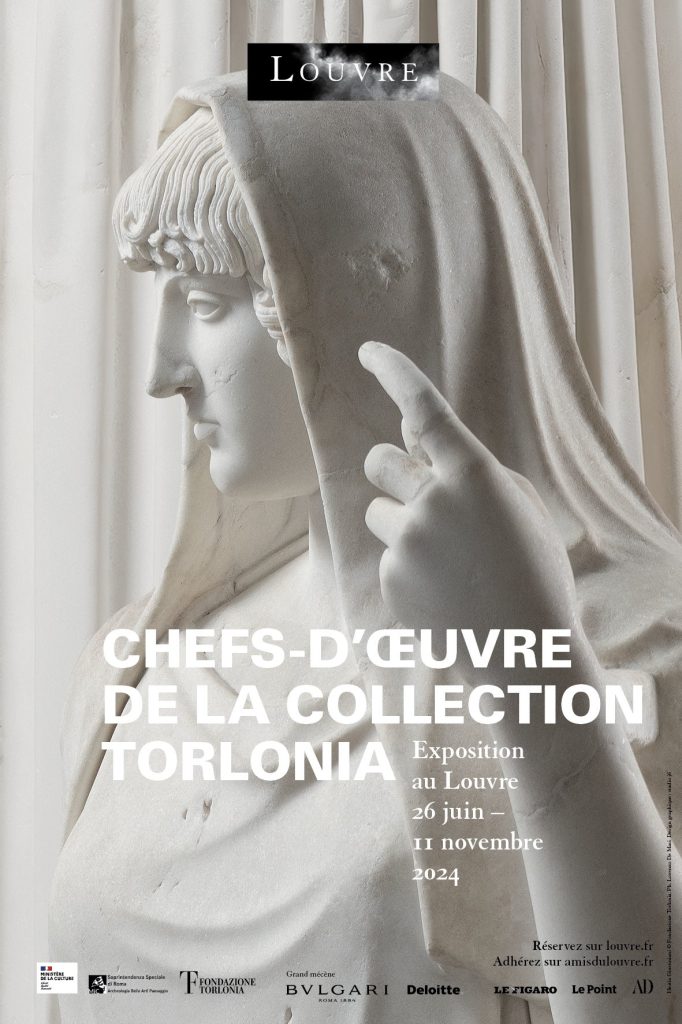

C’est au musée du Louvre que l’on pourra admirer des sculptures qui, elles, mériteraient d’être intitulées « La Beauté et le Geste ». Depuis peu accessibles au public (2020) et pour la première fois hors d’Italie (jusqu’au 11 novembre), 90 des 620 chefs-d’œuvre de la plus grande collection privée de sculptures antiques romaines constituée par la famille princière Torlonia, au XIXe siècle, ont pris place dans les appartements d’été de la reine d’Autriche. Marbre blanc, blanc jaune, gris sombre, marbre italique, grec, asiatique, marbre pentélique, de Carrare, de Paros, de Thassos ou de Luni, marbre à veines bleuâtres, grisâtres ou noires, marbre à grain cristallin fin ou moyen : l’émerveillement commence par des mots qui font rêver. Ces épidermes de roche ont des veines, un grain et des nuances de teintes. La beauté est, plus que jamais, ce « rêve de pierre » dont parle Charles Baudelaire. Nous ne sommes plus au temps des impressions 3D en résine polyuréthane, mais entre 200 ans avant et après Jésus-Christ, sous la République et l’Empire romain. Certaines têtes de la collection, provenant de statues mutilées ou tombées de leurs piédestaux, n’appartiennent pas aux bustes sur lesquels elles ont été montées, bustes antiques acéphales issus de fouilles ou bustes modernes réalisés à l’ancienne. Telle partie du corps ou du vêtement n’est pas d’origine et a été restaurée, au fil du temps et au fil des goûts.

Peu importe. Dans les marbres Torlonia, la beauté est partout. Idéale, chez Auguste (27-20 av. J.-C.), pénétrante chez Hadrien (130 apr. J.-C.), délicate chez Aphrodite au bain (entre 27 av. J.-C. et 68 apr. J.-C.), paisiblement radieuse chez Hygie (v. 160 apr. J.-C.), livrée aux assauts du temps chez le vieillard dit d’Otricoli (Ier siècle av. J.-C.), la beauté antique réside aussi dans ce que Bernard Holtzmann nomme « la rhétorique du corps ». Tête tournée vers la jambe d’appui, hanchement (déséquilibre du bassin), jambe libre ne reposant que sur les doigts du pied, mains aériennes : les corps de pierre ont un langage. Arraché à l’inertie de la roche, le geste de marbre a des légèretés de plume. « La Beauté et le Geste », c’est Hermès dénouant sa sandale, une nymphe ajustant la sienne, l’athlète pancratiaste attachant, avant le pugilat, ce qu’on imagine être un bonnet de protection, Aphrodite accroupie cachant du bras droit sa poitrine, les doigts de sa main gauche n’effleurant qu’à peine l’une de ses cuisses. Mais le plus beau geste de l’exposition reste cette poignée de main solennelle qui scelle l’amour de deux époux et leur attachement par-delà la mort, dans un groupe statuaire destiné à décorer un monument funéraire. L’époux protecteur prend sa femme par l’épaule et la retient dans une caresse de pierre qui ne voit se soulever ni la paume, ni les doigts de la main gauche. Les regards, comme les mains, sont restés enlacés. Le sentiment est sculpté dans le marbre. On est décidément loin, très loin du palais Bourbon, avec ses poignées de mains parlementaires refusées et ses chifoumis régressifs. Chaque époque a les statues et les gestes qu’elle mérite.

Culte de la vulnérabilité

La nôtre, hostile à l’idée de grandeur et de verticalité lorsqu’il s’agit des grands hommes (on ne dit plus « érection d’une statue », antivirilisme sémantique oblige), exige qu’on s’enthousiasme pour les dix « femmes en or » des Olympiades parisiennes, ces formes raides et inexpressives qui rappellent les moulages en plâtre pour enfants et leur kit de figurines en silicone. Notre époque, encore, heureuse de répéter à l’envi que les statues de l’Antiquité étaient polychromes et non pas blanches (on fait feu de tout bois), sait que personne ne viendra taguer les Vénus inclusives de Laurent Perbos au palais Bourbon.

« Négrophobie d’État » fut une politesse adressée à la statue de Colbert, en 2020 ; personne n’aurait l’idée saugrenue de taguer « Art officiel d’État » sur une statue vert poubelle en impression 3D. Notre époque, enfin, partie à l’assaut d’un curieux idéal, celui de la fragilité, voit dans la sculpture le miroir rêvé de nos imperfections confortables. Vulnérabilité, « lâcher-prise » : les corps en ronde-bosse s’affaissent, comme chez l’Hélène de Hans Op de Beeck (2023), et les artistes contemporains poursuivent sans mollir leur quête de fragilité, entre « matériaux non autoritaires » (sic), hybridations systématiques (corps-arbre, corps-jouets d’enfants, corps-câbles internet) et transport d’œuvres dans les montagnes suisses pour interagir avec la nature avant présentation au public. Cette quête est à l’honneur à la Fondation Villa Datris de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où l’on retrouve, en petit format, les Vénus de l’Assemblée nationale.

Loin de la notion de grandeur évaluée selon la teneur en chromosome XX, loin, également, de l’ode déprimante au « lâcher-prise » et au culte de la vulnérabilité, il y a eu cette formidable anomalie des Jeux olympiques qui s’annonçaient pourtant comme le jubilé de toutes les bien-pensances internationales. Des sportifs – hommes et femmes – aux corps sculpturaux, aux gestes beaux et précis, des œuvres d’art tout droit sorties d’une collection d’antiques, mais aussi des tempéraments en acier trempé, portés à la persévérance et au dépassement de soi dans un environnement de règles draconiennes, sont venus du monde entier nous parler d’autre chose que de bienveillance, d’empathie, de vulnérabilité désirable et de rédemption par le burn-out. Exit la sculpture contemporaine et son « questionnement » de la performance, du type Nageuse au repos de Guillaume Leblon (2013-2022), Grande Danseuse d’Antoine Renard (2022) ou 501 kg de Laurent Perbos (2024). Valides ou handicapés, portant haut les couleurs de l’estime de soi, combatifs, concentrés, patients et courageux, les sportifs que l’on a vus cet été nous ont offert la preuve la plus éclatante du fourvoiement à jouer, dès l’enfance et dès l’école, le jeu truqué de l’aide à grandir dans la dignité, sorte d’euthanasie homéopathique de tous les instants. Sanctionnés au judo pour un manque de combativité, à la gymnastique pour quelques centimètres hors du tapis, à l’athlétisme pour un faux départ, à la natation pour une coulée excédant les 15 mètres, ces athlètes ont jeté le discrédit sur tout notre système culturel et éducatif, démesurément laxiste et injustement compassionnel, qui veut faire croire que l’on est tous formidables à quelques nuances près, que l’autre n’est jamais un adversaire, que l’appréciation d’un travail est d’abord subjective donc injuste, et que toute notation doit être rendue par voie informatique, de peur d’accentuer la déception des uns et la fierté des autres.

À ces athlètes qui ont fait le lien entre la collection Torlonia et nous, on devrait décerner des médailles de marbre. Voyons cette année si l’héritage des Jeux incite le monde éducatif et culturel à les imiter.

À voir

« Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia », musée du Louvre, jusqu’au 11 novembre.

Ou pas…

« La Beauté et le Geste », Assemblée nationale, jusqu’au 22 septembre.

« Faire corps », Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue, jusqu’au 3 novembre.