Roman Polanski vient de remporter une belle victoire. Le tribunal correctionnel lui a reconnu le droit de dire que Charlotte Lewis avait proféré un « odieux mensonge » à son sujet. Une décision qui ne paraît pas surprenante si l’on se penche sur la vie de la comédienne, jalonnée de frasques et d’outrances de langage, comme l’indiquent divers témoignages que nous avons recueillis.

Pour comprendre cette histoire, un petit récapitulatif des faits s’impose. L’affaire débute en 2010. Cette année-là, Charlotte Lewis, qui jouait le premier rôle féminin dans Pirates de Roman Polanski, en 1986, tient une singulière conférence de presse pendant le Festival de Cannes. Devant un parterre de journalistes, elle affirme avoir été abusée sexuellement par le réalisateur polonais trois ans avant la sortie du film, alors qu’elle était encore mineure. Des faits graves, qui n’ont pourtant jamais fait l’objet d’aucune plainte de sa part…

Neuf ans plus tard, en décembre 2019, l’histoire rebondit quand, interrogé dans Paris Match au sujet de ces allégations, Roman Polanski taxe les propos de la comédienne d’» odieux mensonge ». Quoique plutôt anodine, la déclaration sert de point de départ à l’unique développement judiciaire de l’affaire connu à ce jour. On apprend en effet en juillet 2021 que Charlotte Lewis a engagé devant la justice française des poursuites en diffamation : le réalisateur est mis en examen pour ses propos tenus dans Paris Match.

Dernier épisode en date, le 14 mai 2024 : après trois ans d’enquête, et une audience qui s’est tenue en mars, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris innocente Roman Polanski, qui n’a donc selon elle pas enfreint la loi en déclarant que Charlotte Lewis mentait. Mais le dossier n’est pas clos. L’avocat de la comédienne a annoncé qu’elle ferait appel.

A lire aussi : Le bal des martyres

Reste qu’à ce stade Charlotte Lewis n’a pas convaincu les magistrats. Il faut dire que la personnalité de la comédienne permet de douter de sa crédibilité. Pour pouvoir affirmer cela, nous avons croisé des documents présentés lors du procès, et que la plaignante n’a pas contestés, avec les souvenirs de deux de ses anciens proches, habitant comme elle le quartier londonien de Hampstead. Nous les avons interrogés longuement et conservons les enregistrements vidéo.

Qui sont nos deux sources ? Tout d’abord Lulu Mitchell, fleuriste de profession et ancienne maire du borough de Camden (dont Hampstead fait partie), qui a bien connu l’actrice à partir de 2009, avant que leur relation finisse par tourner au cauchemar. Ensuite, un homme, Patsy Muldoon, qui fut pendant quelques mois le voisin et l’ami intime de la comédienne, avant qu’elle se retourne contre lui.

Pour eux deux, une chose est sûre. Charlotte Lewis n’est pas la femme tranquille et sans histoire, la mère célibataire dévouée à son fils unique qu’elle prétend être. Ne serait-ce que parce qu’elle a perdu la garde de son enfant quand celui-ci était très jeune. On le sait grâce au témoignage sous serment d’une dénommée Karen Smith, connue pour avoir présenté l’actrice à Roman Polanski. Selon Lulu Mitchell, c’est la mère de Charlotte Lewis qui s’est vue en son temps confier par la justice britannique la garde de l’enfant, en raison de la vie pour le moins désordonnée de la comédienne.

Une martyre réellement digne de confiance ?

Charlotte Lewis aurait en effet connu des problèmes d’addiction à la drogue, comme le laissent entendre d’ailleurs plusieurs entretiens qu’elle a donnés aux médias durant sa période hollywoodienne, dans les années 1990, où elle évoque sa difficulté à décrocher de la cocaïne. Lulu Mitchell se souvient du reste que, des années après, du temps où elle fréquentait l’actrice, celle-ci « avait toujours l’air défoncée ». Patsy Muldoon affirme de son côté : « Je l’ai vue se fournir en crack auprès d’un dealer. » Selon nos deux témoins, Charlotte Lewis a fait plusieurs cures de désintoxication en Thaïlande.

Un tel train de vie coûte cher, surtout pour quelqu’un qui – Lulu Mitchell l’assure – « vit en partie d’allocations ». D’après nos deux sources à Hampstead, Charlotte Lewis aurait fait appel à la générosité de plusieurs hommes fortunés pour payer ses séjours en Thaïlande, dont l’un lui aurait été offert par son parrain, ancien producteur de musique réputé, et un autre par un richissime Canadien, qui est aussi le parrain de son fils et qui aurait aussi assuré les frais de scolarité de ce dernier, inscrit dans un internat.

A lire aussi : Polanski échappe encore (de justesse) à la cancel culture

Selon Patsy Muldoon, le Canadien a toutefois fini par couper les vivres après avoir découvert que l’actrice lui mentait sur les tarifs de la pension privée afin d’obtenir des rallonges d’argent. Depuis, affirme Lulu Mitchell, la relève financière serait assurée par « un certain Andy, un timide d’environ 70 ans », qui a fait fortune dans le secteur de la tech. Nos deux témoins soutiennent que ce Londonien a ensuite payé les séjours en clinique de Charlotte Lewis ainsi que les frais de scolarité de l’enfant.

Sachant cela, que penser de la réputation de prostitution occasionnelle dont est créditée Charlotte Lewis ? Parmi ceux qui l’ont relayée, il y a le journaliste Stuart White, auteur en 1999 d’un article dans le tabloïd britannique News of the World, selon lequel l’actrice a monnayé ses charmes au cours de l’été 1981, alors qu’elle avait seulement 14 ans. « Je n’étais pas dans les boîtes de nuit, je n’étais pas une enfant sauvage », a, depuis, démenti la comédienne.

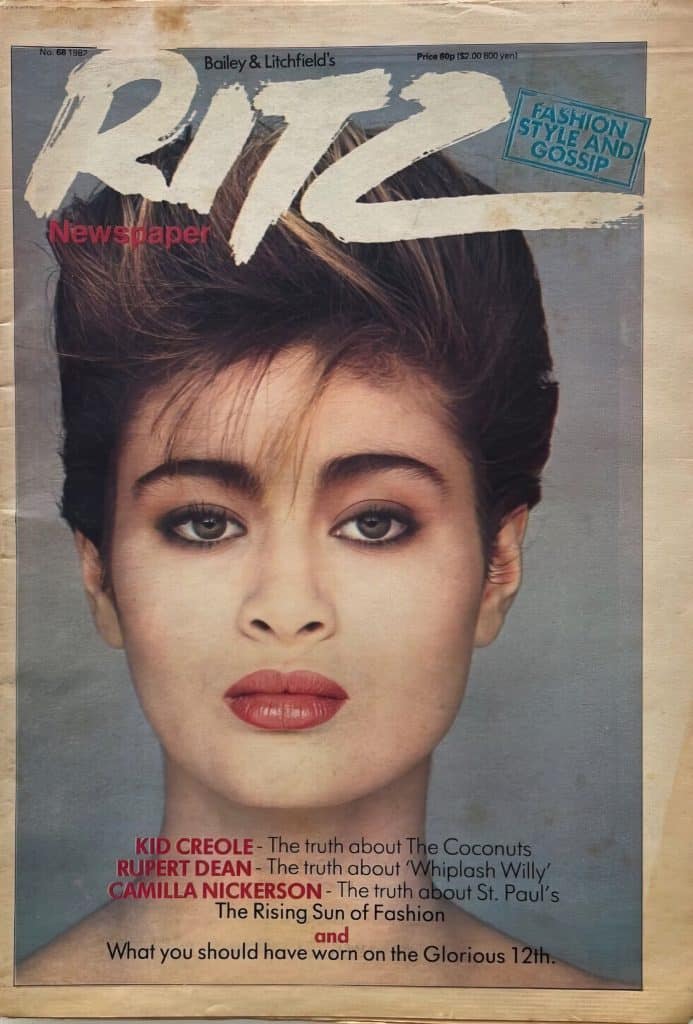

Pourtant, en 1988, le même journal a publié les confidences d’un jeune homme, aujourd’hui propriétaire d’un sex-shop, mentionnant avoir rencontré Charlotte Lewis en 1981 dans un night-club huppé de la ville et avoir eu alors une liaison avec elle. Le même article donne aussi la parole à un mannequin, selon qui la comédienne a dérobé, la même année, 5 000 livres sterling à un riche Arabe à qui elle avait promis ses faveurs. Les habitudes à cette époque de la jeune femme dans le night-club en question, le Stringfellows, sont confirmées par l’artiste et éditeur David Litchfield dans les colonnes de sa revue Ritz en 1985. Précisons qu’évidemment, Lewis fait ce qu’elle veut. Ces épisodes laissent penser que le sexe est parfois pour elle un moyen.

Pour nos deux sources à Hampstead, de tels récits ne sont pas étonnants. Lulu Mitchell se souvient ainsi qu’une des clientes de son commerce de fleurs, avocate de profession, lui aurait confié que son ex-mari, également avocat, « couchait avec Charlotte, car celle-ci avait besoin d’argent ». Des propos à prendre toutefois avec des pincettes, car nous n’avons – hélas ! – pas pu échanger directement avec cette avocate.

Une victime éternelle

Selon nos deux sources à Hampstead, Charlotte Lewis serait également coutumière des accusations gratuites. Patsy Muldoon raconte ainsi un pénible souvenir. À l’en croire, l’actrice l’a un jour désigné aux passants dans la rue en criant : « C’est lui qui m’a tapé dessus ! » Peu de temps après, sous ses fenêtres, la voilà qui prétend, à tue-tête, avoir été agressée sexuellement par lui. Poussé à bout, ce dernier lui envoie alors des SMS agressifs pour l’enjoindre de quitter les lieux. Charlotte Lewis préfère appeler la police, qui se rend sur place et arrête Patsy Muldoon, avant de le libérer le lendemain, sans inculpation, grâce à l’intervention… du propre avocat de l’actrice. Depuis, cette dernière a demandé une injonction d’éloignement, qui a été acceptée par le tribunal au motif des SMS violents du mis en cause.

Lulu Mitchell mentionne elle aussi un épisode troublant. Il concerne son ancien assistant, avec lequel elle tenait son commerce de fleurs, dans une camionnette à Hampstead. Un dénommé Dave, accusé il y a quelques années par Charlotte Lewis de l’avoir épiée à travers les fenêtres de son appartement. Problème, quand les enquêteurs arrivent sur place, ils découvrent qu’on ne peut pas voir lesdites fenêtres depuis l’emplacement où se trouve le véhicule !

Échaudée par cette histoire, Lulu Mitchell décide alors de rompre ses relations avec l’actrice. Au grand dam de celle-ci, qui se serait « vengée » à sa manière. Un jour, raconte la fleuriste, Charlotte Lewis se serait présentée devant elle, puis aurait composé avec son téléphone le numéro des secours avant de s’écrier, une fois en ligne avec la police : « Ma vie est menacée ! » Encore abasourdie par l’épisode, la fleuriste se souvient : « Elle avait un grand sourire sur son visage, et elle me faisait un doigt d’honneur. »

Plus tard, quand, dans le cadre de l’affaire « Paris Match/Polanski », la fleuriste rédigera un témoignage à charge contre Charlotte Lewis, et que le document sera transmis, en application des règles, à la partie adverse, donc à l’actrice, celle-ci déambulera, selon nos informations, dans les pubs et commerces du quartier en brandissant le document et en accusant à haute voix son auteur de ne pas soutenir la cause des femmes. « Elle a essayé de me faire taire, estime Lulu Mitchell. Elle est même allée voir une de mes copines pour lui dire qu’elle arrêterait si je me rétractais. »

Blessure narcissique

Certains objecteront que la vie déréglée de Charlotte Lewis résulte du prétendu traumatisme provoqué par Polanski. Mais ce traumatisme est-il réel ? Quand Charlotte Lewis préparait son accusation contre le cinéaste vers 2009, elle a, semble-t-il, raconté une autre histoire à Lulu Mitchell, qui venait de faire sa connaissance : « Je vais lui soutirer un demi-million de livres, lui aurait-elle confié. Je vais dire qu’il m’a violée. C’était mon petit ami, mais il m’a laissé tomber et j’étais amoureuse de lui. » Lorsque, dix ans plus tard, la fleuriste apprendra que cette affaire donne lieu à un procès, elle décidera de témoigner. « Les femmes ont vraiment besoin d’être entendues, justifie-t-elle. Et c’est très mal de faire cela juste pour avoir de l’argent. »

A lire aussi : Fanny Ardant clouée au pilori médiatique pour avoir défendu Roman Polanski

En 2019, c’est auprès de Patsy Muldoon que Charlotte Lewis se serait également vantée de son machiavélisme. « Je vais détruire Polanski, et ce sera mon retour à Hollywood, affirme-t-il l’avoir entendue dire. […] Au procès, je jouerai un rôle, comme dans un film, je suis une grande actrice et le plus grand regret de cet homme, ce sera de m’avoir larguée. » Selon Patsy Muldoon, la vraie motivation de l’actrice est de relancer sa carrière. « Elle pense que la raison pour laquelle elle ne travaille plus, c’est que, depuis qu’elle a accusé Polanski de viol, Hollywood a dû lui fermer ses portes, présume-t-il. […] Dans sa tête, il y a des contrats de films valant 25, 30 millions de dollars. »

On le voit, Charlotte Lewis n’est pas un ange. Elle n’en demeure pas moins une victime. Non pas de Polanski, mais du compagnon de sa mère, qui aurait abusé d’elle vers l’âge de huit ans. C’est là la seule histoire qu’elle raconte sans jamais varier, et à laquelle on est tenté de croire.

L’actrice est sans doute aussi victime de son difficile retour à l’anonymat. Car voilà des années qu’elle ne tourne plus. Pourtant nos deux sources à Hampstead témoignent qu’il n’est pas rare de la voir encore saluer les automobilistes dans la rue, comme s’ils l’avaient reconnue, comme si elle était encore une vedette. Selon Patsy Muldoon, le même déni de réalité se produit quand elle regarde des séries télévisées récentes et qu’elle commente l’action en prétendant, contre toute évidence, avoir participé au tournage.

Et si le seul tort de Polanski était de lui avoir donné le premier rôle féminin dans Pirates en 1986 ? De l’avoir propulsée au sommet de la gloire, mais de ne pas l’y avoir maintenue ? Osons une hypothèse : pour Charlotte Lewis, le cinéaste est un écran sur lequel elle projette tantôt sa rage contre les hommes qu’elle ne peut pas contrôler, tantôt et surtout son regret infini de ne plus être une star.

La réaction de Charlotte Lewis : Pour les besoins de la présente enquête, nous avons sollicité l’actrice pour lui demander si elle confirme ou infirme les faits que nous rapportons. Voici ce que son avocat à Paris, Benjamin Chouai, nous a répondu : « Mme Lewis vous fait savoir qu’elle n’entend pas répondre aux rumeurs de caniveau répandues à son sujet. Elle maintient que M. Polanski est un violeur, n’en déplaise à son fan-club réactionnaire. J’ajoute que les “allégations” que vous évoquez sont typiques, jusqu’à la caricature, de ce que les auteurs avancent pour disqualifier leurs victimes. »