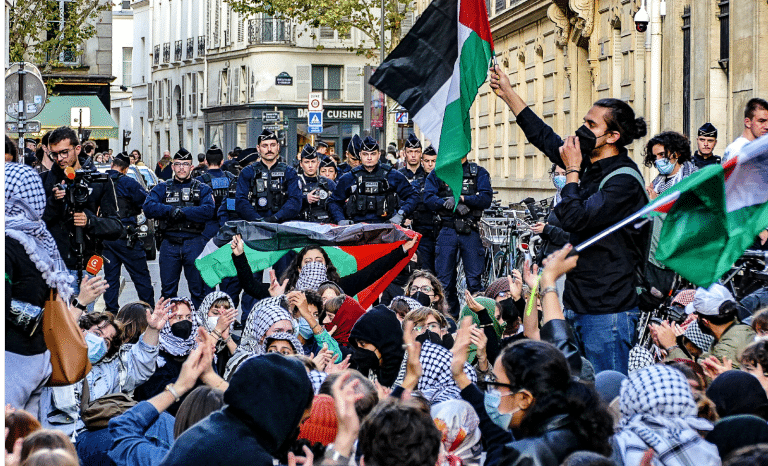

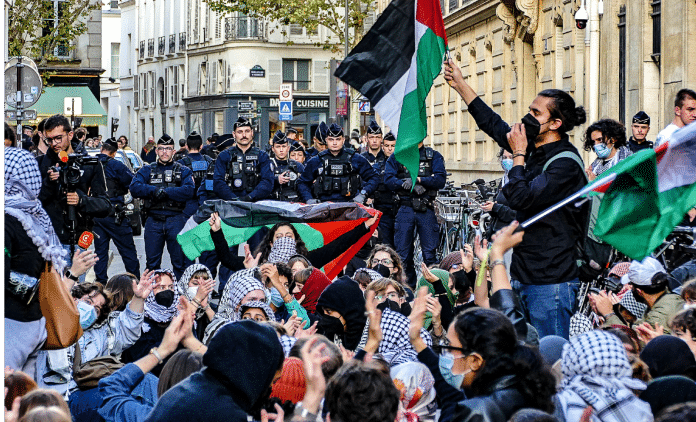

Alors que le conflit à Gaza dure depuis plus d’un an et demi, l’accusation de « génocide » à l’encontre d’Israël gagne du terrain dans le débat public. Pourtant, ce terme lourd de sens en droit international ne saurait être employé à la légère. À travers une analyse fondée sur les données disponibles (pertes humaines, répartition des victimes, dynamique démographique) nos contributeurs examinent si les faits observables soutiennent ou contredisent l’existence d’une intention génocidaire.

Alors que la guerre à Gaza entre dans son 20e mois, le débat autour de sa qualification prend une tournure de plus en plus radicale. Le mot « génocide » est aujourd’hui employé par certains acteurs politiques, médiatiques et associatifs pour désigner l’action militaire israélienne. Mais ce terme, le plus grave du droit pénal international, suppose des critères stricts, à commencer par la démonstration d’une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe humain ciblé comme tel. Or, cette intention ne peut être présumée ni décrétée : elle doit être établie par les faits.

À l’heure où le droit et l’émotion se confondent trop souvent dans les prises de position, nous proposons une lecture fondée exclusivement sur les chiffres disponibles, en adoptant une méthode d’analyse rationnelle : Que disent réellement les données sur les pertes humaines ? La population gazaouie est-elle visée en tant que telle ? Comment situer ce conflit par rapport aux génocides reconnus du XXe siècle ?

Notre objectif n’est pas de minimiser la souffrance civile, mais d’examiner, avec rigueur, si les accusations de génocide résistent à l’épreuve des faits.

Si l’ONG Amnesty accuse Israël de génocide à Gaza, les instances juridiques internationales, Cour pénale internationale (CPI), Cour internationale de justice (CIJ), n’ont, à ce jour, pas retenu cette qualification. Des études indépendantes, telle celle de la Henry Jackson Society (think tank britannique fondé en 2005, basé à Londres), ont mis en évidence des manipulations du Hamas, tandis que le président Macron en appelle au jugement de l’histoire.

À lire aussi : Le mensonge de Gaza

Dans ce débat passionné, nous sommes confrontés à l’absence d’indicateurs objectifs. Cet article, fondé sur des données chiffrées, propose d’évaluer la prétendue « intention de génocide », condition sine qua non pour qualifier ce crime selon le droit international.

La notion de génocide suppose une intention démontrable de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. En l’absence de cette intention spécifique, le crime n’est pas constitué. Les statistiques sur vingt mois de conflit s’avèrent plus éclairantes que des événements isolés rapportés par les médias.

Notre analyse repose sur les données cumulées des 600 jours écoulés, considérées ici comme des indicateurs mathématiques objectifs.

Bilan humain : distinguer combattants et civils

Examinons les pertes palestiniennes. En décembre 2024, Israël estimait à 20 000 le nombre de combattants éliminés, tandis que le Hamas évoquait un total de 45 000 morts. Une étude de la Henry Jackson Society, datée du même mois, évoquait 17 000 combattants parmi 39 000 tués. Ces deux sources concordent sur un fait essentiel : environ 44 % des morts sont des combattants.

Le 23 mars 2025, le ministère de la Santé du Hamas publiait une répartition par âge et par sexe, révélant un net ciblage des hommes en âge de combattre. En mai 2025, après environ 600 jours de conflit, le Hamas annonçait un total de 54 000 tués, ce qui correspond à une estimation réelle située entre 48 000 et 54 000 morts.

À lire aussi : Gaza : le dilemme des voix juives

Pour notre analyse, nous retiendrons une estimation médiane de 51 000 morts : 23 000 combattants et 28 000 civils, sur une population de 2,3 millions d’habitants. Nous posons ici l’hypothèse la plus défavorable à notre démonstration, à savoir que la totalité de ces pertes est imputable aux opérations israéliennes – sans tenir compte de la part causée par les roquettes défectueuses du Hamas (25 %), les affrontements internes ou l’utilisation de boucliers humains.

Sur cette base, nous examinerons la prétendue intention génocidaire d’Israël à travers plusieurs indicateurs objectifs.

Nombre de morts par rapport à la capacité à tuer

La meilleure façon d’évaluer une intention génocidaire est d’observer l’écart entre la capacité de destruction et les pertes réelles. Un belligérant qui n’utilise qu’une fraction infime de sa capacité de destruction ne manifeste pas une intention d’extermination.

Les grands génocides du XXe siècle et les bombardements massifs de la Seconde Guerre mondiale ont causé entre 2 000 et 10 000 morts par jour. Les pogroms du Hamas, le 7 octobre 2023, ont causé 1 200 morts en six heures.

En comparaison, les opérations israéliennes à Gaza ont entraîné en moyenne 47 morts civils par jour, soit environ 100 fois moins que les événements susmentionnés, alors que Tsahal dispose d’une puissance de feu bien supérieure.

À lire aussi : Du nouveau sur le « génocide » à Gaza

Si Israël avait réellement l’intention d’exterminer la population de Gaza, ces 28 000 civils auraient pu être tués en quelques jours seulement. Le bilan élevé des pertes civiles s’explique par la durée d’une guerre urbaine intense, non par une volonté de viser la population.

Notons par ailleurs que les « machettes palestiniennes » du 7 octobre se sont révélées cent fois plus létales que les F-35 israéliens, ce qui souligne, à rebours, une intention génocidaire du Hamas et non d’Israël.

Absence de massacres indiscriminés

Un génocide implique des massacres indiscriminés frappant toutes les catégories de population. Une nette différenciation entre civils et combattants contredit cette logique.

Examinons les ratios :

- Civils : 28 000 tués sur 2,3 millions = 1,2 %

- Combattants : 23 000 tués sur 40 000 = 57 %

Être combattant à Gaza est donc 46 fois plus dangereux qu’être civil.

Le rapport du Hamas de mars 2025 le confirme : 72 % des tués sont des hommes en âge de combattre, avec 2,6 fois plus d’hommes que de femmes parmi les morts. Ces chiffres attestent clairement d’un ciblage des combattants, et non d’un massacre aveugle.

Un « génocide » où la population augmente

Les génocides du XXe siècle (arménien, juif, rwandais) ont anéanti entre 60 % et 75 % des populations visées. Les victimes n’avaient aucun levier d’action pour y mettre fin. À Gaza, après 600 jours de conflit, on déplore 2,2 % de morts (1 % de combattants, 1,2 % de civils).

Selon des déclarations de responsables du Hamas (Sami Abu Zuhri, Osama Abu Rabee), on recenserait entre 55 000 (2,4 %) et 86 000 (3,7 %) naissances durant la même période.

À lire aussi : Gaza: une tribune indigeste

La guerre à Gaza serait donc le seul « génocide » de l’histoire où la population visée… augmente. À titre de comparaison, la France affiche une croissance annuelle de 0,3 %.

Échouer à 98,8 % malgré 20 mois de guerre ?

Certains médias décrivent l’offensive israélienne comme visant l’ensemble de la population gazaouie, dans une zone densément peuplée, à l’aide de bombardements d’une intensité équivalente à plusieurs bombes atomiques, accompagnés d’une destruction des infrastructures, d’une famine organisée, d’épidémies et de déplacements forcés. Mais ce tableau apocalyptique se heurte à la réalité chiffrée :

- Après 20 mois de guerre, Israël n’aurait atteint que 1,2 % de la population ?

- Si les destructions matérielles sont massives (92 % des bâtiments touchés selon Amnesty), comment expliquer un bilan humain aussi limité, sinon par le fait que Tsahal tient compte des zones civiles et humanitaires ?

- La bombe d’Hiroshima tua 140 000 des 350 000 habitants de la ville. Comment expliquer qu’un tonnage équivalent de bombes sur une population six fois plus nombreuse ait causé cinq fois moins de victimes civiles, si ce n’est par un ciblage délibérément éloigné des zones habitées ?

Ce décalage entre les accusations et les données du terrain invalide l’hypothèse d’une intention génocidaire.

Cette analyse chiffrée démontre que l’accusation de génocide portée contre Israël ne résiste pas à l’examen des faits. Les données révèlent une stratégie militaire visant les infrastructures et les combattants du Hamas, non la population palestinienne en tant que telle.

Il s’agit probablement de la guerre urbaine la plus complexe de l’histoire contemporaine, dans laquelle le Hamas utilise sa propre population comme levier de pression internationale, tandis qu’Israël tente, autant que possible, de limiter les pertes civiles.