Le lion de Juda contre la tête du serpent iranien

Le 12 juin au soir, Benyamin Nétanyahou vient au Mont du Temple et dans l’interstice des pierres il insère un petit papier manuscrit, le texte de la 2e bénédiction du prophète Balaam: «Voici… un peuple se dresse comme un lion…». Quelques heures plus tard, dans la nuit, 200 F15, F16 et F 35 décollent vers l’Iran. L’opération s’appelle Am kelavi, un peuple comme un lion. Nul doute qu’elle entrera dans l’histoire.

Balaam, du pays de Moab, était envoyé maudire Israël mais il l’a béni. Parmi ceux qui depuis des mois critiquent Israël, le conseillent doctement et souvent le vilipendent, certains auront éprouvé un soulagement devant cette évidence que la mise à bas de l’abominable régime iranien serait une bonne nouvelle pour l’humanité.

68 officiers généraux américains ont le 14 juin applaudi aux attaques israéliennes et appelé le gouvernement américain à les soutenir. Ce sentiment est partagé par beaucoup de responsables et par une grande partie de la population de nos pays. Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit clairement: « Israël a eu le courage de faire le sale boulot pour nous».

Cette fois, la population israélienne unie derrière Nétanyahou

Mais beaucoup n’osent pas manifester publiquement leur soutien, de peur de perdre leur label progressiste. Certains parlent de la nouvelle guerre de Netanyahou, comme s’ils ignoraient le consensus de la population israélienne. Le président Macron continue son illisible «en même temps» et l’épisode du salon du Bourget, où à ma connaissance on ne vend pas des jouets d’enfants, est accablant de tartuferie.

Quant à ceux qui critiquent l’attaque israélienne, ils demandent hypocritement pourquoi Israël a sabordé les négociations en cours à Oman. Moralistes et juristes pointilleux quand ça les arrange, ils déclarent, que celui qui a commencé la guerre, Israël, s’est mis dans l’illégalité, quel qu’en ait été le contexte.

Le cocasse est que ce sont les mêmes qui le 8 octobre prétendaient que les massacres ne s’étaient pas produits sur du vide et qu’ils s’expliquaient, sous-entendu se justifiaient partiellement, à cause du contexte.

La guerre contre l’Iran n’a commencé ni le 13 juin 2025, ni le 7 octobre 2023. Elle existe depuis février 1979, quand Khomeini a pris le pouvoir et qu’il a immédiatement traité Israël de tumeur cancéreuse à arracher du corps du monde musulman. Depuis lors, toutes les grandes manifestations iraniennes incluent «Mort à l’Amérique» et «Mort à l’entité sioniste». Ceux qui envisagent un dialogue avec un régime pareil sont des plaisantins. L’Iran est la tête du serpent, comme disent les Israéliens (roch hanahash).

Les mots paix et diplomatie deviennent parfois obscènes. Ce fut le cas à Munich. Cela l’aurait peut-être été à Oman où les Iraniens, maitres de la taqiya, c’est-à-dire du mensonge politique, dont ils trouvent la légitimité dans la 16e Sourate, cherchaient à faire durer leurs discussions avec les Américains jusqu’à ce que soit entièrement complétée la fabrication de leur bombe atomique, pour laquelle ils avaient déjà obtenu suffisamment d’uranium fissile en violant les engagements des accords sous le regard impuissant de l’AIEA et des cosignataires européens. Une simple question de semaines…

On voit les dégâts que les missiles iraniens non interceptés ont provoqués en Israël. Mesure-t-on l’épouvante qu’auraient entrainée ces mêmes missiles équipés d’une tête nucléaire, ou même la terreur que leur seule existence aurait suscitée dans une population israélienne prise en otage? Il y a vingt ans Jacques Chirac riait de la menace iranienne, en disant que les Iraniens savaient que si une bombe atomique tombait sur Tel Aviv, Téhéran serait carbonisée dans l’heure suivante. Mais les principes de destruction mutuellement assurée, en anglais MAD, ne fonctionnent pas avec des fanatiques qui ont pour dernier de leurs soucis la protection de leur population, même si beaucoup d’entre eux, Khamenei en premier dont la famille a amassé une fortune gigantesque, sont mus aussi par des motifs très matériels.

M. Guterres de plus en plus grotesque

La guerre que mène Israël contre l’Iran n’est pas une guerre de plus, c’est la guerre contre un régime qui devrait révolter le monde civilisé, tellement ses actions, et je parle ici non pas d‘Israël, mais des droits de l’homme et de la femme, contreviennent massivement à tout ce que nous prétendons défendre. Un régime dont l’Ambassadeur ment à la télévision en prétendant qu’il n’enrichit de l’uranium qu’à des fins civiles, alors qu’au-delà de 20% d’uranium 235, il n’existe aucune application non militaire. Un régime qui contrôle un pays dix fois plus peuplé et soixante-quinze fois plus étendu qu’Israël. Un régime qui bénéficie à l’ONU d’une mansuétude sans limite au point d’avoir été choisi pour présider une session sur les droits des femmes, et à propos duquel, quand l’immeuble qui abrite la chaine télévisée officielle est bombardé par les Israéliens, M. Guterres, le funeste secrétaire général de l’ONU, se fend d’une protestation contre un crime de guerre contre la liberté d’informer, alors que cette chaine est appelée Torture TV par les Iraniens tellement son passé est sordide.

Les succès israéliens sont extraordinaires, efficacité du Mossad et de l’armée de l’air, des systèmes anti-missiles et du Pikoud Haoref, l’organe de protection civile, mais il faut saluer aussi la détermination de Benjamin Netanyahou, qui a profité des circonstances exceptionnelles avec l’affaiblissement ou la disparition des «proxies» derrière lesquels se cachait le régime iranien, le Hezbollah, le Hamas, la Syrie de Assad, et qui a lancé cette offensive historique alors que ce régime était tout près d’accéder à l’assurance-vie sécuritaire nucléaire.

Pour finir le boulot, les bombes américaines GBU 57 nécessaires

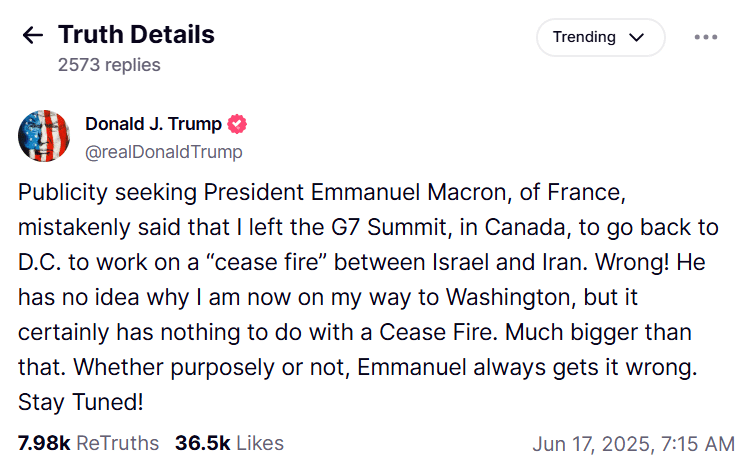

Israël a éventré les bases de missiles iraniens; les images de destruction des sites de Parchin, Kermanchah et Tabriz sont impressionnantes, comme l’est la confirmation des dommages majeurs de la grande usine d’enrichissement de Natanz. Mais quoi qu’on pense des rodomontades des Iraniens, qui avant-hier prétendaient envoyer des missiles hypersoniques, une arme qu’aucun pays n’arrive en réalité à maitriser, et qui hier prétendaient contrôler le ciel israélien, leur potentiel militaire est loin d’être anéanti et les centrifugeuses de Fordo, enterrées sous 80 mètres de roche et de béton, ne semblent accessibles qu’aux énormes bombes GBU 57 transportées par des bombardiers B2, ce qui impliquerait l’intervention directe des Etats Unis. Le 18 juin, celle-ci parait vraisemblable, contrairement à ce qu’on pensait au début de l’offensive israélienne. Si cela se confirme, ce sont les succès d’Israël qui auront poussé Donald Trump à prendre une décision historique et probablement à voler sur les ailes de la victoire.

On ne doit pas laisser aux mollahs iraniens la possibilité de recommencer. Seul un changement de régime apporterait cette sécurité et donnerait au peuple iranien la liberté dont il a été privé depuis près d’un demi-siècle. Il n’est pas nécessaire que notre président rappelle à Israël que les changements de régime imposés de l’extérieur sont en général inefficaces. Les Israéliens le savent, mais ils savent aussi que l’immense masse de la soldatesque et de la police iranienne n’a pas été atteinte par les bombardements et qu’elle reste disponible pour la répression à l’intérieur de l’Iran et ils savent également que Saddam Hussein, après sa défaite par Bush père est resté au pouvoir jusqu’à sa défaite par Bush fils, et que pendant ces 12 ans, les exactions de son régime ont été plus terribles que jamais. Ce sera aux Iraniens de jeter à bas un pouvoir qui n’a apporté que terreur, misère et intolérance. Le courage que beaucoup d’entre eux et d’entre elles, ont déployé ces dernières années est un espoir pour l’Iran et pour le monde.

Et c’est l’occasion de dire ma fierté pour un autre peuple, celui d’Israël, stoïque, uni au-delà de ses divergences, déterminé malgré ses angoisses, les nuits sans sommeil et les morts. Il sait pourquoi et contre qui il combat dans cette lutte qui devrait être aussi celle de la France. Am Israël haï.