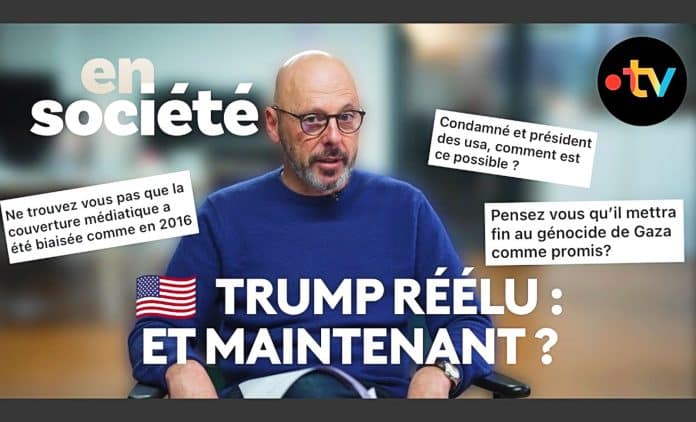

Les journalistes des médias publics ne se sont toujours pas remis de la victoire de Donald Trump. C’est qu’ils n’ont rien vu venir. Notre chroniqueur analyse ici deux beaux cas: Thomas Snégaroff et Patrick Cohen.

C’est dur, c’est très dur. La pilule ne passe pas. Au lendemain des élections américaines, la majorité des journalistes français ont la gueule de bois. Ces gros bourrins d’Américains n’ont tenu aucun compte de leurs avertissements. Dieu sait pourtant qu’ils n’ont pas ménagé leurs efforts. Durant des mois ils ont envoyé du lourd et leur principal message n’avait rien de subliminal : le fascisme, le nazisme, la bête immonde et la peste brune menaçaient les États-Unis d’Amérique et, par ricochet, l’Europe. Si Donald Trump était élu, plus rien ne pourrait réfréner la vague populiste, réactionnaire, d’extrême droite, se lamentait-on dans les rédactions où l’on s’échangeait crucifix, gousses d’ail, amulettes et autres grigris pour conjurer le mauvais sort.

Kamalamania et gueule de bois

Depuis quelques semaines, Thomas Snégaroff, journaliste et spécialiste de l’histoire américaine contemporaine, se voulait rassurant et ne laissait planer que peu de doute sur la victoire de Kamala Harris. Elle était, affirmait-il sur France Inter, ce qui pouvait arriver de pire au « vieux mâle blanc » Donald Trump. Femme, métisse, dynamique, « elle est compétente sur les dossiers et ça c’est très important ! », ajoutait-il sans craindre le ridicule, alors que personne n’ignorait que Kamala Harris ne maîtrisait pas grand-chose, était faiblarde en particulier sur les dossiers de politique internationale et avait toutes les peines du monde à formuler les arguments concoctés par ses conseillers sur l’économie mondialisée, le conflit russo-ukrainien ou les événements au Proche-Orient. « Dans ce contexte-là, dans ce duel de corps-à-corps, moi je pense qu’il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden et qui, cette fois-ci, n’hésiteront pas une seconde », concluait pourtant ce jour-là M. Snégaroff en lévitation. Kamala Harris allait écrabouiller Donald Trump et le monde entier échapper au désastre, c’est-à-dire au retour du fascisme, comme le laissaient plus ou moins subtilement entendre les participants de l’émission C Politique animée sur France 5 par le même Thomas Snégaroff une semaine avant les élections.

Patatras ! Dans la nuit du 5 au 6 novembre, un raz-de marée rouge balaie les États-Unis et la victoire de Donald Trump paraît rapidement inéluctable. Le 6 novembre au matin, toute honte bue, Thomas Snégaroff explique sur France Inter que ce n’est pas lui qui s’est planté mais les sondeurs : « Pour la troisième fois de suite, les sondeurs ont sous-estimé Donald Trump. Ils l’avaient sous-estimé largement en 2016, encore plus largement en 2020, et je crois encore plus largement cette fois-ci ». Pourtant, l’historien spécialiste des États-Unis n’a rien vu venir. En fait, dit-il pour se dédouaner, « on a appris pendant la nuit électorale que l’immense majorité des Américains avaient figé leur vote en septembre. Kamala Harris n’était en campagne que depuis un mois, ils ne la connaissaient pas. Ils connaissaient Trump ». Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis depuis quatre ans, inconnue des Américains ? Ces derniers ne la connaissaient que trop bien, au contraire.

Guerre des sexes

La clé de la victoire de Trump, tente d’expliquer finalement M. Snégaroff qui ne sait plus par quel bout prendre la dure réalité pour masquer ses propres errements idéologiques, a été le “gender gap”, la guerre des sexes : « Tout le monde pensait que ce “gender gap” amènerait Kamala Harris à la Maison-Blanche. Mais moi je regardais sans cesse ce “gender gap” et je voyais que, certes dans les sondages elle avait 16 points d’avance chez les femmes, mais Trump avait 18 points d’avance chez les hommes. » Une autre explication dans l’air du temps lui vient soudain à l’esprit : les jeunes hommes qui ont voté Trump sont « des jeunes des minorités, des jeunes Latinos et des jeunes Noirs » attirés par… le « discours viriliste » du candidat Républicain. Thomas Snégaroff est toutefois obligé de reconnaître que d’autres raisons ont pu motiver le vote d’électeurs d’origine hispanique totalement intégrés dans la société américaine et ne voyant pas d’un bon œil l’immigration massive que Kamala Harris avait promis de ralentir – avec les résultats qu’on sait.

L’exaspérante outrecuidance de M. Snégaroff a conduit de nombreux internautes à vouloir exprimer leur mécontentement, aussi bien dans les commentaires sous les vidéos de ses interventions télévisées postées sur YouTube – commentaires qui ont été rapidement bloqués par France TV – que sur son compte X – que le journaliste a finalement carrément fermé. Soyons sûrs que cela ne l’empêchera pas de continuer de pérorer sur France Inter et France 5.

Le vrai gagnant

Patrick Cohen officie lui aussi sur France Inter et France 5. La veille des élections américaines, pressentant peut-être la défaite de Kamala Harris, son édito politique sur la radio publique est consacré au « grand vainqueur » de ces élections : « le mensonge ». Tout le monde a menti mais, bien sûr, selon lui, Trump a menti beaucoup plus que les autres, aidé en cela par son « véritable colistier », Elon Musk, l’autre bête noire des médias français. On ne se souvient pas avoir beaucoup entendu Patrick Cohen sur la duplicité de Jack Dorsey, l’ex-propriétaire de Twitter, ou de Mark Zuckerberg, dirigeant principal de Meta, lors des élections qui virent la victoire de Biden… Les deux puissants hommes d’affaires ont pourtant avoué récemment avoir menti et censuré de nombreux messages sur leurs réseaux, durant la campagne de 2020, en particulier ceux relatifs aux informations controversées du New York Post sur Hunter Biden. Après que le très démocrate et très peu confraternel New York Times eut mis en cause le professionnalisme du New York Post, ce tabloïd avait carrément vu son compte Twitter fermé durant deux semaines ! À ma connaissance, Patrick Cohen n’en a jamais dit un mot…

Le 6 novembre, le journaliste france-intérien décrit avec une pointe d’acidité dans la voix le « triomphe revanchard » d’un Donald Trump devenu, par la grâce d’un « vote qu’on n’ose pas dire éclairé », un « président d’extrême droite, incontestablement d’extrême droite ». Chassez le langage simplificateur et dogmatique, il revient au galop dans la bouche des journalistes déçus par le peuple qui « vote mal ». Obligé de reconnaître du bout des lèvres que l’inflation et l’immigration sont des questions auxquelles les Démocrates n’ont pas su répondre, M. Cohen n’en démord pas et reprend son thème de prédilection : « Les études d’opinion nous permettront de quantifier les convictions forgées par les bobards de Trump, par ses relais médiatiques, par les infox amplifiés par Elon Musk, désormais l’homme le plus puissant du monde. » Pas un mot, en revanche, sur les « relais médiatiques » du parti Démocrate, une presse écrite et audiovisuelle à 80% pour Kamala Harris, ou sur les réseaux sociaux, les institutions gouvernementales et les puissantes associations majoritairement entre les mains de personnes ne cachant pas leur désir de voir les Démocrates conserver le pouvoir afin de consolider le leur. Il est vrai que ces personnes-là, au contraire d’Elon Musk, préfèrent travailler dans l’ombre ; vous n’entendrez et ne lirez que rarement leurs noms. Certains d’entre eux sont accolés à des fondations dites philanthropiques qui, en réalité, œuvrent pour la propagation de l’idéologie woke « déconstructiviste » et pour un contrôle social généralisé – et donc pour une refonte totale, pour ne pas dire totalitaire, des systèmes de pouvoir.

Gare au trumpisme à la française

Le 7 novembre, Patrick Cohen ne s’est toujours pas remis de la déculottée des Démocrates et décide de se passer les nerfs sur les médias français dits d’extrême droite. Il veut voir « la vie politique française dans le miroir américain » et sort l’artillerie lourde, très lourde : « Les médias d’extrême droite se pâment devant la débâcle de la bien-pensance – c’est nous – mais sans jamais dire clairement si la mal-pensance dont ils se revendiquent comprend le racisme, la misogynie, les restrictions au droit à l’avortement, le climato-scepticisme, les attaques contre la démocratie, contre la presse, les mensonges et les insultes, toutes choses exprimées par Donald Trump à longueur de discours. » Heureusement, assure-t-il, le trumpisme à la française ne passera pas. Premièrement, dit-il, parce que les Français préfèrent « les rassembleurs aux provocateurs » (et surtout, ajouté-je, parce qu’ils restent des moutons trop facilement manipulés par les castors politico-médiatiques). Deuxièmement, parce que notre pays s’est doté de trois garde-fous : d’abord, le Conseil constitutionnel, « garant de nos principes démocratiques ». (C’est une blague ? Cette institution récompensant des personnalités liées au pouvoir est devenue une instance essentiellement politique et dépendante du pouvoir en place, explique la juriste Lauréline Fontaine dans un excellent entretien donné au Figaro le 21 mars 2023). Ensuite, les lois qui plafonnent et contrôlent le financement des campagnes électorales. Enfin – et c’est sans doute le plus drôle – « la régulation de l’audiovisuel sur les fréquences concédées par l’État, l’obligation de pluralisme et le contrôle des temps de parole qui interdit les chaînes d’opinion façon Fox News ». Venant de la part d’un journaliste travaillant sur les chaînes d’opinion gauchisante que sont la radio et la télévision publiques, cela ne manque pas de piquant !

Lors de ses prestations quotidiennes sur la radio publique (le matin) et la télé publique (le soir), Patrick Cohen s’efforce de remettre sur le droit chemin les populations égarées qui, se lamente-t-il, se défient des journalistes, adhérent aux « thèses complotistes » et sont attirés par « les partis populistes ». Sur France Inter, le 12 novembre, il s’interroge par exemple sur le wokisme. Un sondage montre que les principaux facteurs qui ont poussé les Américains « à ne pas choisir Harris » sont l’inflation, l’immigration et le transgenrisme. Pourtant, affirme-t-il, on a moins parlé de wokisme dans la campagne de Kamala Harris que d’anti-wokisme dans celle de Donald Trump. Et pour cause : sous la férule acharnée des progressistes, l’idéologie woke a imprégné jusqu’à l’os la société américaine, les écoles, les universités, les médias et, de plus en plus, les entreprises où les directions de ce qu’on appelle les Ressources Humaines ont totalement intégré la notion frelatée de « justice sociale » à travers les principes soi-disant anti-discriminatoires du DEI (Diversité, Équité, Inclusion). De nombreux Américains refusent de devoir continuer à subir les effets négatifs du wokisme à tous les niveaux de la société et ont voté Trump pour cette raison. Méconnaissant les principes du wokisme, M. Cohen assure que le terme « woke » est « rarement défini » en France et « ressemble à une insulte du capitaine Haddock, comme “bachi-bouzouk” ou “moule à gaufres” ». Péremptoire, il assène : « Ça ne veut rien dire, on y met ce qu’on veut. » Marion Maréchal avait qualifié de « woke » la cérémonie des JO ? C’est la preuve, selon le journaliste, que « l’anti-wokisme procède bien d’un réflexe réactionnaire ». Quelle originalité ! Quelle finesse d’analyse ! M. Cohen devrait préparer plus sérieusement ses courtes chroniques matutinales. Il existe de nombreux ouvrages expliquant très précisément ce qu’est le wokisme (1). M. Cohen devrait se pencher sur ces essais qui lui permettraient de se familiariser avec le mot « woke » et l’idéologie qu’il représente. Évidemment, s’il lit ces lignes, M. Cohen ne tiendra aucun compte de mes conseils et se contentera vraisemblablement de me traiter de « réactionnaire ». Après tout, pourquoi pas : « Le réactionnaire, écrit Nicolás Gómez Dávila, n’est pas un nostalgique rêvant de passés abolis, mais celui qui traque des ombres sacrées sur les collines éternelles. » Mais je doute que le très progressiste M. Cohen l’entende de cette oreille…

(1) Liste non exhaustive :

– Jean-François Braunstein, La religion woke, Grasset.

– Pierre Valentin, Comprendre la révolution woke, Revue Le Débat, Gallimard.

– Nathalie Heinich, Le wokisme serait-il un totalitarisme ? Albin Michel.

– Sylvie Perez, En finir avec le wokisme, Éditions du Cerf.

– Samuel Fitoussi, Woke fiction, Le Cherche Midi.

– Bérénice Levet, Le courage de la dissidence : l’esprit français contre le wokisme, Éditions de l’Observatoire.

– Anne Toulouse, Wokisme, La France sera-t-elle contaminée ? Éditions du Rocher.