Bruno Tertrais collabore à la Fondation pour la recherche stratégique. On lui doit notamment L’apocalypse n’est pas pour demain. Pour en finir avec le catastrophisme (Denoël, 2011).

Causeur : Depuis la disparition de l’URSS fin 1991, l’OTAN ne cesse de se chercher une raison d’être. Aujourd’hui, le retour de la Russie comme grande puissance aux ambitions mondiales redonne-t-il à l’alliance sa légitimité du temps de la guerre froide ?

Bruno Tertrais : Je ne suis pas sûr que l’OTAN se soit longtemps cherché une raison d’être après la fin de l’URSS… Les pays de l’Alliance atlantique ont tout de suite jugé que l’Organisation pouvait être un moyen de limiter les risques de retour du nationalisme militaire en Europe. Et d’ancrer les anciens pays du Pacte de Varsovie qui le désiraient dans la sphère occidentale. Puis dès 1994, l’OTAN s’est trouvé une nouvelle mission : le maintien ou à défaut le rétablissement de la paix, d’abord dans les Balkans, ensuite en Afghanistan. Avec efficacité dans le premier cas, moins dans le second.

Face à l’agressivité de Moscou, l’heure est au recentrage sur le « cœur de métier » de l’OTAN, l’article 5 du traité de Washington (1949) : si un pays membre est attaqué, les autres doivent lui porter secours. Un pour tous, tous pour un. Cela se manifeste notamment par des déploiements de forces et des exercices militaires. Le but est double : dissuader la Russie de s’en prendre à l’Europe, et rassurer les pays membres.

Est-ce que cela marche ? Je le pense. Poutine ne s’en est jamais pris militairement à un Etat souverain membre de l’OTAN. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c’est que Moscou agit aussi de manière masquée. Comment dissuader une cyber-attaque, ou une incursion de « petits hommes verts » ? Le second, ce sont les risques insensés que prennent aujourd’hui l’aviation et la marine russes, qui frôlent sans arrêt nos frontières.

Comment devrions-nous considérer la Russie de Vladimir Poutine ? Est-ce une ennemie, une rivale, une alliée potentielle ?

Dans les années 1990 et 2000, on hésitait. Ce n’était plus un ennemi, mais ce n’était certainement pas un allié. C’était un « partenaire ». Auquel on a beaucoup concédé d’ailleurs. Les petits télégraphistes de Moscou qui disent aujourd’hui qu’on a « humilié » la Russie ont la mémoire courte…

Aujourd’hui, même si nous avons certains intérêts communs, il est difficile de ne pas la considérer comme un adversaire. En tout cas, à l’Est de l’Europe, on ne se pose plus la question. Il est vrai que le projet « eurasiatique » consiste, entre autres, à faire de Moscou la protectrice de tous les russophones. Qu’ils soient Russes ou pas. Cela fait du monde dans l’espace européen…

Moscou, en tout cas, a choisi depuis longtemps : cela fait dix ans qu’elle dit que l’Occident est un adversaire. Pour asseoir sa légitimité, Poutine a eu recours, depuis 1999, à deux adversaires. D’abord les Tchétchènes sur le plan intérieur, ensuite les Occidentaux sur le plan extérieur. Et à chaque révolution démocratique dans l’espace ex-soviétique, la Russie se radicalise un peu plus.

Est-ce une rivale ? Pas sur le plan militaire. Elle a moins d’alliés, moins de bases, moins de capacités de projection que l’OTAN. Elle n’est l’égale des Etats-Unis que sur le plan nucléaire. Ce n’est pas pour rien que Moscou joue de cette carte. En revanche, elle se veut désormais une rivale politique et culturelle, face à un président américain « noir et musulman » (sic) et des pays européens qui autorisent le mariage du même sexe…

Les Russes dénoncent l’extension de l’OTAN vers les pays d’Europe de l’Est, voire en direction de l’Ukraine et de la Géorgie, comme un manquement à la parole donnée lors de la réunification allemande. Ont-ils complètement tort ?

Ils ont tort à 99%. Ce mythe vient d’une réunion entre les ministres des Affaires étrangères allemand, américain et russe qui s’est tenue en février 1990. MM. Baker et Genscher avaient promis que l’OTAN « n’avancerait pas d’un pouce vers l’Est ». La discussion portait sur le statut des territoires est-allemands dans l’OTAN après l’unification. Les Américains tirent parole : le traité « 4+2 » stipula qu’aucune force étrangère ne serait présente sur ces territoires. Il faut se souvenir qu’à l’époque, l’URSS existait encore, le Pacte de Varsovie aussi, et personne n’envisageait leur disparition à brève échéance ; l’ouverture de l’OTAN aux pays de l’Est n’était pas à l’ordre du jour. Et pense-t-on sérieusement que si l’OTAN avait promis de ne pas accueillir de nouveaux membres, l’URSS n’aurait pas insisté pour qu’elle soit couchée sur le papier ? Il faut aussi rappeler qu’en 1997, l’OTAN a promis à Moscou (sans rien demander en échange) qu’elle limiterait considérablement sa présence militaire sur le territoire des nouveaux membres. La promesse a été tenue.

Sur l’Ukraine et à la Géorgie, les choses sont plus complexes. Dans les années 2000, il n’existait pas de consensus entre les Etats membres pour accueillir ces deux pays. Résultat : en 2008, on leur dit « non pour l’instant », tout en leur laissant entrevoir cette possibilité pour l’avenir. Mais au moment où elles ont été envahies, soit en 2008 et 2013, ni la Géorgie ni l’Ukraine n’étaient sur le point d’entrer dans l’OTAN.

Voyez-vous dans la situation internationale – une Russie ambitieuse et des Etats-Unis qui se tournent vers l’Asie pacifique – une occasion d’un changement profond et radical de l’orientation géostratégique française ?

Non – et de mon point de vue c’est tant mieux, car je suis en phase avec l’orientation actuelle de la stratégie française. En 2012, François Hollande abordait ce domaine avec précaution, et je suis sûr qu’il se demande parfois « que ferait Mitterrand ? ». Mais contrairement à son prédécesseur immédiat, il n’a jamais été séduit par les régimes autoritaires, et n’a pas fait de pari diplomatique hasardeux. Il est bien entouré et bien conseillé, il est lucide face à Moscou et résolu face à Daech ou à l’Iran. Sur le plan géostratégique, il est parti pour faire un sans-faute ou presque. Et c’est souvent de cela dont l’Histoire se souvient vingt ou trente ans plus tard…

Le problème auquel la France fait face peut être résumé par l’équation suivante : d’un côté, les menaces à l’Est et au Sud se rapprochent, et l’état de nos finances ne nous donne plus de marge budgétaire ; de l’autre, les Américains veulent s’intéresser davantage à l’Asie, et les Européens sont atones ou absents. C’est inquiétant. La seule note d’optimisme, c’est justement le réveil de l’OTAN.

À l’Est, la Turquie d’Erdogan est-elle toujours un membre fiable de l’Alliance ? Tandis que certains membres de l’OTAN se battent contre l’EI, l’approche d’Ankara est beaucoup moins claire…

La Turquie est ambivalente sur Daech. Elle considère cette organisation comme une menace mais hésite à affronter une force anti-Assad. Vous avez raison de singulariser ce pays car c’est le seul de l’Alliance, avec la Hongrie, qui connaisse un recul démocratique. Au temps de la Guerre froide, on pouvait comprendre que des Etats tels que la Grèce et la Turquie, qui n’étaient pas exactement des parangons de vertu démocratique, fassent partie de l’OTAN. Il s’agissait de protéger ce que l’on appelait le « Flanc Sud ». Mais aujourd’hui ? Sa trajectoire politique l’éloigne de plus en plus de l’Europe. De même que l’on a pu se demander « fallait-il accepter la Grèce dans la zone euro ? » on peut se poser la question : « si la Turquie était aujourd’hui candidate à l’adhésion l’OTAN, serait-elle acceptée ? » Poser la question, c’est y répondre. Mais c’est de la rhétorique, car la Turquie d’Erdogan, justement, ne serait pas sans doute pas candidate à l’adhésion… Ajoutons que la Turquie empêche le reste de l’OTAN – car l’Alliance procède par consensus – de débattre en profondeur de la question iranienne, alors que les missiles de Téhéran ont désormais la capacité de toucher l’Europe. Les relations avec Israël sont aussi un tabou. Cela fait beaucoup.

Mais la Turquie ne veut pas quitter l’Alliance. Depuis 1990, elle se voit comme la nouvelle ligne de front. Rassurons les Turcs : on n’a jamais expulsé un pays membre de l’OTAN.

Au Moyen-Orient et dans le Golfe persique, la stratégie de l’OTAN est-elle l’otage d’Ankara ?

En tant qu’organisation militaire, oui, dans une certaine mesure, comme elle a toujours été tributaire du consensus de ses membres. Mais l’Organisation elle-même a peu de pouvoir. Elle n’est que la somme de ses parties. Le blocage de l’un de ses membres ne l’empêche que d’agir en son nom propre, par exemple en utilisant des moyens de commandement communs. Mais il n’affecte pas la liberté d’action de chacun des Etats. Qui peuvent d’ailleurs aussi agir en coalition hors de l’OTAN.

L'Apocalypse n'est pas pour demain: Pour en finir avec le catastrophisme

Price: 20,30 €

29 used & new available from 2,12 €

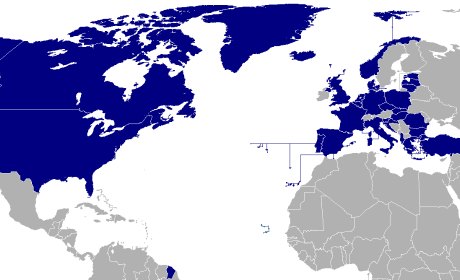

*Photo : wikicommons.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !