Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, tout est dans Shakespeare. L’amour, la vie, la mort et le reste qui, en comparaison, est toujours futile. « A horse ! a horse ! my kingdom for a horse ! » Le cri que lance Richard III à Catesby dispense à lui seul de lire des bibliothèques entières de philosophie – et d’équitation. Pourtant, la fréquentation assidue de Shakespeare, et même de ses Sonnets dont on ne saura jamais à quelle dame ils étaient destinés, ne nous dispense pas de la lecture quotidienne de la presse : tout n’y est pas, mais on y trouve de tout.

Le 15 mai, le quotidien La Dépêche consacrait un article faussement fait-diversier à Alain Canovaro. Ce Toulousain de quarante-trois ans, enfant de la DDASS – ça ne gâche rien –, cherche un emploi depuis six mois. On comprend que les dernières années n’ont pas été, pour lui, de tout repos : rupture, déprime, départ à l’étranger et retour en France, poches vides, fins de mois difficiles surtout après le 1er du mois.

Lui vient alors sa chienne d’idée : il y a en France 6.000 patients qui attendent une greffe de rein, peut-être l’un d’entre eux sera patron ou en connaîtra un… Notre Toulousain y va. Il n’a pas Internet et demande à une amie de lui poster une annonce sur une dizaine de sites : « Échange rein contre emploi. » Non seulement cet homme est au fond, mais il a des « amis » qui l’enfoncent encore plus, sans le dissuader, l’arrêter et, au final, faire toujours ce qu’un vrai ami fait dans ces cas-là, débiter du Brel par cœur : « Non, Jef, t’es pas tout seul, mais arrête de pleurer, comme ça devant tout le monde parce qu’une demi-vieille, parce qu’une fausse blonde t’a relaissé tomber… » Du côté des Aminches sans frontière, qui ont le mérite d’avoir chez eux une connexion haut débit, y a des coups de pied au cul qui se perdent.

Les coups de tatane ne seraient pas non plus superflus pour certains de nos estimés confrères. À commencer par l’excellentissime journaliste de La Dépêche qui commence son article par un magnifique : « Alain Canovaro, 43 ans, est loin d’être un illuminé. Au contraire. Il a un sens aigu des réalités. » Si je comprends bien, pour avoir le sens des réalités, se faire amputer d’un rein suffit. Et la lucidité, c’est combien ? Il faut donner son cœur ou son cerveau ? De même, l’on passera très vite, par charité chrétienne, sur la notion de « don », de peur de réveiller Marcel Mauss.

Mais la palme – ou plutôt le bistouri d’Or – revient au Post. Le 15 mai, notre chômeur toulousain lance son cri désespéré et, trois jours plus tard, un branquignole d’investigation du Post – filiale numérique du quotidien Le Monde – l’appelle pour rédiger un articulet pas piqué des hannetons :

« Sur Le Post, Alain Canovaro fait le point trois jours après sa proposition :

– Où en êtes-vous ?

– Nulle part. Absolument nulle part. Je suis déçu, très déçu, presque dépité. »

Voilà un homme qui est au bout du bout. Pas de fric, pas de job, la déprime, le sentiment de déréliction, ce truc qui vous casse, vous empêche non seulement de dormir mais aussi de rester éveillé. Alain Canovaro, lui, le RMI, le RSA et le visage rubicond de Martin Hirsch, il n’en veut pas. En crèverait même d’être assisté. Et les ronds-de-cuir de notre presse libre et indépendante qui tournent autour de vous pour poser la question : alors, coco, trois jours après, on fait le point ? Non contents de le justifier dans sa douce folie – car c’est bien une folie désespérée que de proposer un organe contre un job –, ils l’enfoncent dans son désespoir. Messieurs, chers confrères, procurez-lui un flingue. Il n’a pas de fric pour les munitions. Qu’à cela ne tienne : la profession se cotisera pour la balle et n’aura pas l’indécence, malgré les maoïstes qu’elle compte à la pelle, de la facturer à sa famille.

Car le plus étrange – et le plus indigne dans cette histoire – est qu’il n’est venu à l’esprit de personne que le vrai scandale ne résidait pas dans l’absence de réponses favorables à la proposition d’Alain Canovaro, mais dans sa proposition-même.

Médiatiquement, je comprends mes confrères : ils vivent, sans en être eux-mêmes affectés, dans une mythologie de la crise lue chez Horace McCoy ou vue chez Stanley Kubrick : rien n’est plus vendeur que de commenter, le petit doigt levé, un remake de On achève bien les chevaux. Or, dans la vraie vie, il n’y pas de Robert et de Gloria, ni de marathons de danse, ni de gens qui crèvent au long des épreuves qui leur sont infligées : il y a de braves types, des Alain Canovaro, qui essaient de surnager, de se débrouiller, de ne pas sombrer dans l’indignité sociale même s’ils doivent payer le prix d’une indignité plus grande encore. Tout le reste n’est que diversion. On les voit, mes chers et bien-aimés confrères, condamner le « mourir pour Dantzig » de Marcel Déat, mais ne rien trouver du tout à redire face au « se dépecer pour un job » d’un type comme vous et moi.

Car mon brillant confrère de La Dépêche, ne trouve rien d’autre à faire, pour conclure son article, qu’agiter la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique : « On ne peut faire don d’un organe, de son vivant, qu’à un membre de sa famille ou à quelqu’un avec qui on vit depuis au moins deux ans. Sa proposition n’a donc aucune chance d’aboutir légalement. » Et la quasi-totalité de la presse nationale reprend l’info : « La loi s’y oppose. »

Bien, camarades. Mais face au désespoir d’un homme, quand on est un homme, ce n’est pas son Code civil que l’on ressort. Les Dalloz rouges n’ont jamais sauvé personne. La question n’est pas celle de la légalité ; elle n’est pas même un cas moral ou éthique, mais une affaire de civilisation, un point de détail, mais le point d’un détail qui s’appelle humanité.

La loi autoriserait-elle à faire commerce des organes ou des restes humains que cela ne changerait rien. D’ailleurs, Jean-Pierre Baud l’a montré dans L’Affaire de la main volée (Seuil, 1993) : le statut juridique des organes humains varie, d’une manière assez étonnante, au gré de l’histoire. La législation sur la bioéthique a beau être sous les projecteurs de l’actualité, puisque le Parlement a entamé sa révision : elle ne nous dispense pas d’avoir une conscience. Depuis quand les journalistes doivent-ils se comporter en petit greffier de tribunal d’instance, agiter de la loi bioéthique à longueur d’articles quand il s’agit en fin de compte, non pas de questions juridiques, mais de sentiments humains ?

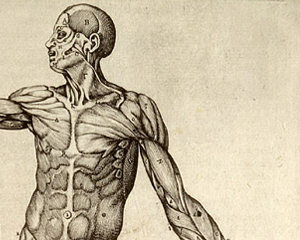

Jean-Luc Nancy dans son très beau Corpus (Métaillé, 2000) et Jacques Derrida dans un de ses textes les plus extraordinaires, Le Toucher (Galilée, 2000) ont formulé le problème : notre impensé contemporain est celui de la « prise de corps », ce hoc est enim corpus meum, qui avait régenté la civilisation occidentale jusqu’à ce qu’elle perde trace de tout, jusqu’à la signification de cela. Or, comme le professait non seulement le sensualisme de Locke mais aussi tout l’aristotélisme (nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu), rien n’existe qui ne prenne corps. Rien n’existe qui ne soit corps. C’est une question si cruciale pour notre époque qu’on s’apercevra, d’ici huit ou neuf cents ans, qu’elle était en 1995 le centre de l’encyclique Evangelium Vitae, lorsque l’on aura proclamé docteurs de l’Eglise, Jean-Paul II et Benoît XVI.

On ne peut, en effet, résumer le problème de l’incarnation ni à la foi chrétienne en l’Incarnation, ni à la vulgate mécaniste – celle, par exemple, de Deleuze et Guattari : « Ça respire, ça chauffe, ça mange. Ça chie, ça baise. » Il y a quelque chose d’autre que cette mécanique fonctionnelle. Comment, au moment même où j’écris, ai-je besoin de mes doigts sur le clavier pour vous transmettre ma pensée ? Dans les premiers chapitres de Sein und Zeit, Heidegger pousse le questionnement plus loin : comment le son qui sort de ma bouche, entrechoquant physiquement l’air, peut prendre corps pour devenir un message intelligible ? La dualité cartésienne entre la matière et l’esprit ne valent rien quand l’esprit a besoin de la matière pour se manifester.

Partant de là, et par d’abrupts et d’obscurs raccourcis, de multiples chemins qui ne mènent nulle part, on devrait s’en tenir, en matière bioéthique, à une seule règle : notre corps ne nous appartient pas. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : je ne nie pas ici le slogan des féministes des années 1960 et suivantes. Je dis seulement que ce n’est là qu’un slogan, un manifeste politique, et qu’au-delà notre corps ne nous appartient pas. Même si vous ne croyez pas après saint Paul qu’il soit le temple de l’Esprit, il reste le temple de notre esprit. Nous n’existons pas sans notre corps, nous ne pouvons rien dire, voir, penser sans lui. Et pourtant, il n’est pas à nous. Il est, même les pieds sales, le propre de nous.

En étant le propre de nous, il échappe à toute notion de propriété. Il n’est ni négociable, ni soldable. Et notre civilisation s’est construite sur cette idée-là, quand on a considéré que le corps humain n’était pas un morceau de viande débitable en tranches à l’envi dans des pique-niques champêtres et anthropophages. Que tout soit commerce aujourd’hui, un objet d’échange et de troc, soit ! Mais là où nous aurons transformé jusqu’à notre fondement en part du CAC40, nous aurons perdu ce qui nous reste, une idée de l’homme. Et jamais nous ne pourrons désormais être Catesby, réconfortant comme il le peut Richard III sans toutefois le déposséder de son royaume : « Withdraw, my lord. I’ll help you to a horse. »

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !