Les ONG ne sont pas des auxiliaires de l’État. Elles défendent des idéaux parfois contraires aux intérêts du pays mais c’est pourtant sur elles que se reposent nos institutions pour gérer des pans entiers de leur politique migratoire. Les rapports ne peuvent être que conflictuels.

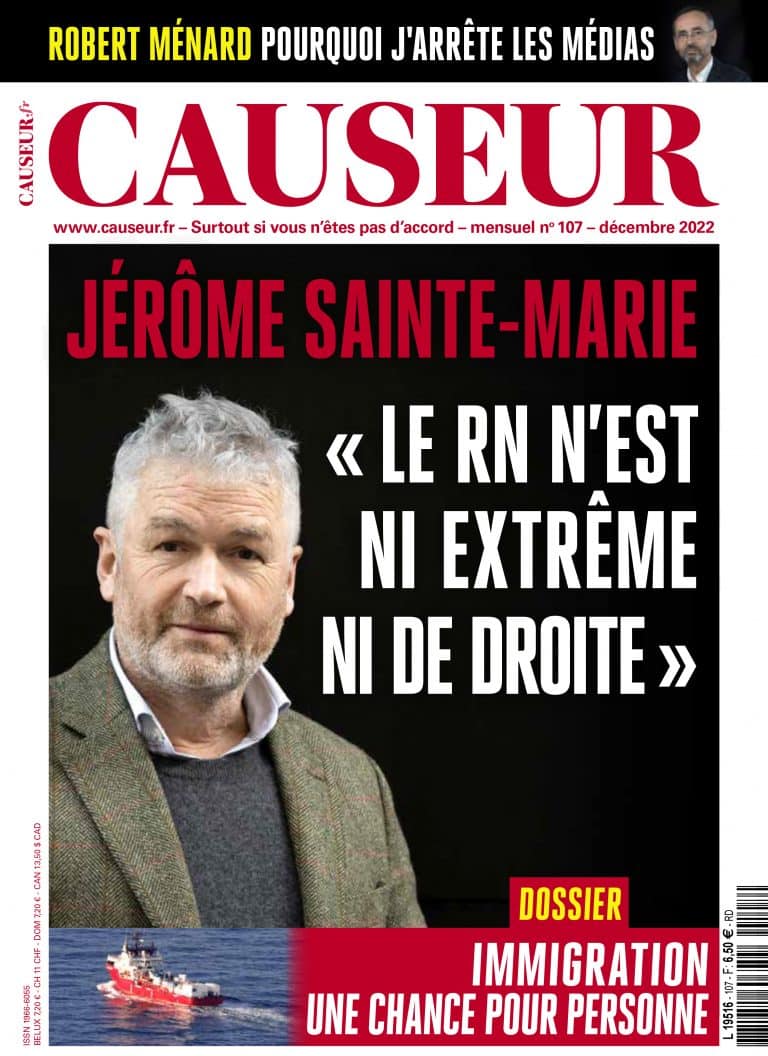

L’affaire de l’Ocean Viking a ravivé le débat sur le rôle des associations en matière d’immigration. De leur côté, celles-ci déplorent l’inhumanité et l’égoïsme des pays riches qui ne veulent pas prendre leur part de la misère du monde. De l’autre, une partie des politiques et de la population estime que les ONG font le jeu des passeurs et se rendent complices, de fait, de leur trafic d’êtres humains. Concernant l’hébergement des migrants, les relations entre l’État et ses prestataires de services associatifs (Coallia, la FNARS, la Croix-Rouge, France terre d’asile, etc.) sont également tendues et conflictuelles. Il n’en reste pas moins que, dans les deux cas (secours en mer et hébergement), si les associations occupent le terrain, c’est parce que celui-ci est déserté ou négligé par les institutions qui devraient y exercer leur autorité.

A lire aussi, Elisabeth Lévy : L’humanitarisme n’est pas un humanisme

Si la Commission européenne ambitionne de réformer la politique d’asile et le mécanisme de solidarité d’accueil des réfugiés entre États, les membres de l’Union ne se sont pas encore organisés pour contrôler les voies migratoires et négocier avec les pays