Dans un monde de plus en plus incertain, selon le directeur des éditions Passés Composés, « nous avons besoin d’explications historiques. » Les livres que publie Nicolas Gras-Payen sont conçus pour répondre à ce besoin, en donnant une large place à l’infographie et à l’illustration.

Nicolas Gras-Payen dirige les éditions Passés Composés depuis leur création il y a trois ans. Avec près de trente-cinq titres publiés chaque année, cette jeune maison spécialisée dans les livres d’histoire a su s’imposer dans un paysage qui n’avait pas vu venir de nouvel acteur depuis longtemps. Et les lecteurs sont au rendez-vous.

Causeur. N’est-ce pas un pari risqué de créer une maison d’édition, et qui plus est spécialisée en Histoire, à l’ère du numérique et de l’immédiateté ?

Nicolas Gras-Payen. Ce pari aurait même été inconscient si nous n’avions pas créé Passés Composés dans le cadre du groupe Humensis. Cela a été rendu possible car nous avions à la fois un soutien financier et un soutien éditorial. Avoir des auteurs est une chose – et non des moindres – mais il est fondamental d’avoir, comme ça a été le cas lorsque nous sommes arrivés, des locaux et des services généraux opérationnels.

Vous avez été le directeur éditorial des éditions Perrin pendant huit ans, qu’est-ce qui a changé pour vous ?

Rien ! On a recréé ce qui était la logique de Perrin et du groupe Éditis : laisser le temps et l’espace intellectuel aux éditeurs de se concentrer sur leur métier, c’est-à-dire la création de contenu et de « produit », puisque les livres sont aussi des produits.

Et comment pense-t-on le « produit Histoire » ?

Si nous sommes une équipe de jeunes, notre expérience cumulée dépasse les quarante ans. Chacun d’entre nous n’arrive pas de nulle part. Nous avons tous une expérience dans une grande maison et l’intuition qu’il y a un espace pour autre chose. C’est dans cette intuition que réside peut-être notre pari initial : proposer une alternative à la domination de Perrin, ou aux batailles Perrin-Seuil-Tallandier-Fayard, ainsi qu’à la baisse de production des grandes maisons généralistes dans le domaine historique. Notre pari est pour l’instant gagnant. Nous aurons trois ans au mois de mars et sommes devenus un acteur qui compte. Aussi bien dans les médias que dans les librairies, ce qui est primordial pour nous.

Publie-t-on des livres d’Histoire comme on le faisait il y a vingt ou cinquante ans, et si non, qu’est-ce qui a changé ?

Les sujets ne sont plus les mêmes. Certains n’étaient absolument pas traités il y a quelques décennies et ils le sont aujourd’hui. Si l’histoire nationale demeure un point important, l’histoire étrangère n’est plus une part négligeable d’un catalogue. Il y a par exemple un intérêt grandissant pour les pays de l’Est et ceux d’Asie. Ce n’était pas le cas il y a vingt-cinq ans.

L’écriture et les pratiques de lecture ont aussi changé. Pour s’y adapter, les livres sont désormais, parfois, plus courts et plus découpés. Certains déplorent un affadissement de l’écriture mais je n’en suis pas convaincu. Il y a de jeunes plumes très brillantes. Quant au lectorat, il s’est élargi, voire éclaté. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, vous vendez peut-être moins d’exemplaires par titre mais vous proposez plus titres, afin d’être en phase avec les attentes du public.

L’Histoire, c’est de gauche ou de droite ?

L’Histoire est apolitique ! Elle est un levier aussi fort dans les idéologies de gauche comme de droite. De toute évidence, elle a toujours servi toutes les politiques. D’où son omniprésence dans le débat, encore actuellement. On peut cependant relever des évolutions intéressantes, des lignes mouvantes. L’histoire du communisme, par exemple, a été très longtemps un bastion de l’ultra-gauche, mais aujourd’hui, un certain nombre de ses sujets intéressent la droite conservatrice. Mais ce n’est pas à moi de dire ce qu’elle cherche à y puiser…

Nous sommes aussi dans un monde en pleine mutation économique, sociale et démographique. Les lignes géopolitiques internationales bougent rapidement. Face à ce monde incertain, nous avons besoin d’explications historiques. Certaines personnalités politiques distillent l’Histoire dans leurs discours pour justifier des racines, un attachement à une terre immémoriale, d’autres pour défendre l’exact opposé. C’est là toute l’ambiguïté de l’Histoire : le regard que l’on porte sur elle et les sources que l’on utilise peuvent servir des propos contradictoires. C’est pour cela que le débat et l’édition sont nécessaires. Puisqu’il n’y a pas de vérité historique, il faut confronter les interprétations. À réalités plurielles, analyses plurielles.

On dit que l’édition d’Histoire s’adresse à un public de vieux, c’est vrai ?

Absolument pas ! Quand j’ai commencé à travailler dans l’édition il y a une quinzaine d’années, on m’a dit que « le lecteur d’histoire c’est le notaire de province ». Je n’y crois pas. Entrez dans une librairie à Paris, à Bordeaux ou à Rouen, vous vous rendez compte de la diversité des lecteurs au rayon Histoire. Il est vrai, cependant, qu’avant trente ou trente-cinq ans, ce sont essentiellement des étudiants, mais passé cet âge-là, le public est très varié. On est très loin du notable de droite de province ! Mais là encore, ça dépend des sujets : si certains séduisent des publics âgés, d’autres, sur des sujets de société plus contemporains, trouvent leurs lecteurs chez les jeunes. Ce sera le cas, je pense, pour L’histoire de la pilule que nous publierons prochainement.

Le profil des auteurs a-t-il aussi changé ?

Beaucoup de jeunes auteurs ont en tout cas compris que l’accès à l’université leur était quasiment devenu impossible : il n’y a plus de postes. Ils trouvent donc dans l’édition un épanouissement et un accomplissement intellectuels que ne peut plus offrir le cadre de la recherche universitaire. Il y a ainsi une génération de trentenaires passionnants qui, sans renier l’université, s’en détachent car ils ne peuvent entrer dans son moule, intégrer ses rangs. Ils s’expriment donc différemment et c’est aussi notre rôle de leur donner la parole.

L’édition prendrait donc le relais d’une université saturée ?

Dans une certaine mesure. L’édition ne prend pas le relais de l’université mais donne un espace que celle-ci ne peut plus valoriser et encourager auprès des jeunes historiens. Le modèle universitaire privilégie la publication de trois ou quatre articles plutôt que celle d’un livre. Ceci est dicté par des contraintes budgétaires : l’université a moins d’argent et moins de postes. Mais heureusement qu’elle continue de former des jeunes gens brillants.

A lire aussi : Thierry Lentz : « Nous avons tous quelque chose de Napoléon »

On a tendance à dire que le niveau baisse partout, faites-vous le même constat face aux manuscrits que vous recevez ?

Je n’en ai pas le sentiment car ceux qui nous parviennent sont de très haut niveau. Mais il est vrai que parmi des historiens talentueux, tous n’ont pas vocation à écrire. La question que l’on peut se poser, puisque la tendance que vous évoquez est actuelle, est : quel sera le niveau général dans vingt-cinq ans ? Et là, je n’ai pas de réponse.

Quelles ont été vos meilleures ventes de l’année 2021 ?

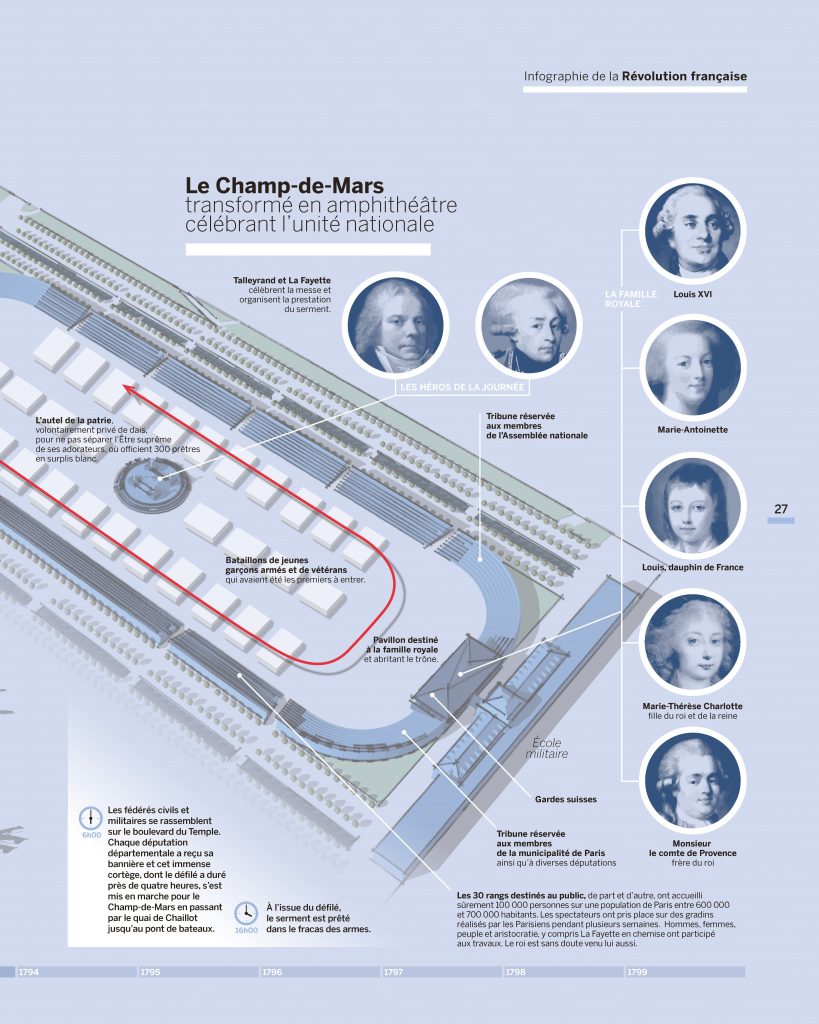

L’Infographie de la Révolution française, de Jean-Clément Martin, avec les infographies de Julien Peltier. Cela avait déjà été le cas l’année dernière avec L’infographie de la Rome antique. Parmi nos meilleures ventes, nous avons aussi le livre de Loris Chavanette, Danton et Robespierre – le choc de la Révolution, ainsi que la Nouvelle histoire de la Shoah, sous la direction de Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscarat et Olivier Lalieu.

La Révolution de 1789 et la Seconde Guerre mondiale sont des sujets vendeurs ?

Incontestablement. Ce sont des tendances fortes. Mais concernant la Révolution on peut parler d’un « retour », car le sujet n’était pas vendeur il y a une quinzaine d’années. 2021 a également été l’année du bicentenaire de la mort de Napoléon, ce qui a été bénéfique pour le livre de David Chanteranne, Les douze morts de Napoléon, et celui de Thierry Lentz, Napoléon, la biographie inattendue, illustré par les dessins de Fanny Farieux.

Vos infographies – avec leurs schémas, leurs cartes et leurs graphiques – ne limitent-elles pas l’exercice de la lecture ?

Paradoxalement, ce sont des livres – parce que ce sont bien des livres ! – qui demandent un temps de lecture. Ce ne sont pas des ouvrages qui se feuillettent, auquel cas on ne comprendrait pas grand-chose. Mais en lisant une double page, en dix minutes, vous comprenez l’essentiel du sujet, et en trente, vous affinez encore davantage vos connaissances. L’infographie offre plusieurs niveaux de lecture qui permettent de toucher différents publics.

Plus généralement, nous sommes attachés à l’iconographie, à l’illustration des livres que nous publions car, en Histoire, celle-ci est fondamentale. On comprend beaucoup plus de choses avec une bonne image ou une bonne carte qu’avec quinze pages de texte médiocre. Et puis, nous sommes dans une société d’images et de flux, il n’est donc pas inintéressant de tendre la main vers ce qu’est la société. Nos infographies sont une nouvelle forme de narration de l’Histoire, non l’avenir du livre d’Histoire.