Une entreprise nommée Nabilla (30 novembre)

Élisabeth Lévy. Vous avez souhaité commenter un texte paru dans Le Point sous la plume de Pierre–Antoine Delhommais, intitulé : « Les leçons économiques du cas Nabilla ». Cet éditorialiste sérieux s’émerveille pour la start-up Nabilla, « une incroyable success-story, créatrice de richesses et de travail ». Au fond, Delhommais n’a peut-être pas tort, Nabilla rapporte plus à la France que bien des esprits géniaux, car le cours de la matière grise est en baisse.

Alain Finkielkraut. « J’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés », écrivait Jean-Jacques Rousseau. Héritier des Lumières, j’ai un préjugé favorable pour les paradoxes. Mais celui que développe Pierre-Antoine Delhommais à propos de la dernière reine de la téléréalité me laisse littéralement pantois. Nabilla, dit-il, a réussi, à 22 ans, à créer sa propre marque et à la faire prospérer grâce non seulement à une plastique mais à une personnalité hors norme. Son entreprise est « une incroyable success story, créatrice de richesses et de travail (producteurs télé, paparazzis, stylistes de mode, journalistes…), un vrai petit moteur de croissance ». Peu importe que trente ou quarante siècles de culture de l’âme et du regard n’aient pas laissé la moindre trace, comme le disait Renaud Camus de « Loft story », l’émission pionnière : ne pas s’incliner devant celle qui a fait breveter son expression fameuse « Allô, non mais allô quoi ! », c’est du racisme social, voire du racisme tout court. Un nouveau pote est né : Nabilla.

[access capability= »lire_inedits »]

L’article de Delhommais est stupéfiant mais il n’est pas aberrant. Avec son hymne au rien, il pousse à l’extrême la logique comptable qui régit notre société. Pourquoi le Centre Pompidou accueille-t-il en grande pompe les jouets usinés par Jeff Koons ? Parce qu’ils atteignent des prix « stratosphériques », comme dit, bluffé, le journal Le Monde. Ce n’est pas à la nouveauté explosive du Balloon Dog ou du Michael Jackson with Bubbles que va notre chapeau l’artiste !, mais aux milliards que Jeff Koons a engrangés. Nous ne vivons pas, comme on le dit tout le temps, sous le joug du néolibéralisme – les budgets sociaux sont en augmentation constante – mais sous la férule de l’économisme. N’accède à l’être aujourd’hui que ce qui est quantifiable. Tel Thomas Gradgrind, le redoutable personnage des Temps difficiles de Dickens, la gauche et la droite pèsent et mesurent « n’importe quelle parcelle de réalité humaine et vous en disent exactement le montant. Ce n’est qu’une affaire de chiffres, un simple calcul arithmétique ». Ainsi Fleur Pellerin prône-t-elle, en guise de politique culturelle, une politique commerciale plus agressive. Peu importe la qualité, pour faire glisser parmi les produits culturels dominants le plus possible de produits « made in France », il faut valoriser « les algorithmes de recommandation de contenus » : vous aimez tel livre ou tel DVD, vous aimerez tel autre. C’est en vain que Jean-Michel Frodon rappelle à Fleur Pellerin qu’une politique culturelle ne consiste pas à se calquer sur les méthodes d’Amazon en donnant aux gens ce qu’ils aiment, mais à inviter ces derniers à découvrir ce dont ils n’ont pas idée, le Prix Nobel dont Fleur Pellerin revendique la proximité n’est pas Patrick Modiano, mais Jean Tirole, le fondateur de la Toulouse School of Economics. On laissera donc à Fleur le mot de la fin : « Un ministre, ce n’est pas quelqu’un qui est payé pour lire des livres chez soi. »

Les propos du Pape sur l’immigration (30 novembre)

« L’heure est venue de construire ensemble l’Europe qui tourne, non pas autour de l’économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables. » a déclaré le pape François au Parlement européen. Pratiquement toute la presse a applaudi, mais Éric Zemmour a accusé le souverain pontife de dire les mots qui plaisent et pas les mots qui fâchent, par exemple sur l’immigration. Qu’en pensez-vous ?

C’est à très juste titre que le pape François a rappelé dans son grand discours devant le Parlement européen qu’« une Europe qui n’a plus la capacité de s’ouvrir à la dimension transcendante de la vie est une Europe qui, lentement, risque de perdre son âme ainsi que cet esprit humaniste qu’elle aime et défend cependant ». Le christianisme et l’humanisme autrefois se combattaient. Un nouveau culte aujourd’hui remplace et la religion et la culture : le culte de l’équivalent général. Dieu s’est éclipsé à l’aube des Temps modernes ; à leur crépuscule, c’est le grand artiste qui cède la place à « l’artiste le plus cher du monde ».

Il n’est pas juste, en revanche, de reprocher à l’Europe d’avoir laissé la Méditerranée devenir « un grand cimetière ». Les garde-côtes italiens ont sauvé, en patrouillant nuit et jour, plus de cent mille migrants. Et s’il est vrai que « dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtés européennes, il y a des femmes et des hommes qui ont besoin d’accueil et d’aide », aucun message moral, même celui de l’Église, ne peut se résumer à l’amour du prochain. C’est assurément dans cet amour, dans cette bonté, comme l’écrit Levinas, que se produit « l’éveil à l’humanité biblique : répondre d’autrui, priorité d’autrui, dissymétrie entre moi et l’autre, lui toujours avant moi, humanité comme animalité déraisonnable, ou rationalité selon une nouvelle raison ». Nouvelle raison peut-être, mais pas absence de raison et amour tout court. Car, rappelle aussi Levinas, dans le monde, il y a toujours un tiers. Le tiers est autre que le prochain, mais aussi un autre prochain. « Qu’ont-ils fait l’un à l’autre ? Lequel passe avant l’autre ? » Pour répondre à ces questions, l’amour ne suffit pas. Benoît XVI parlait de « grand logos », et Levinas de « sagesse de l’amour ». Le pape François ne conçoit pas que « le devoir ait des carrefours », selon l’expression de Victor Hugo, ou que la responsabilité puisse être « un labyrinthe ». Tout à la charité chrétienne, il refuse de penser les conséquences de l’immigration de peuplement sur les peuples européens. Ce simplisme humanitaire fait de lui la coqueluche de tous ceux qui alignent le présent difficile sur le passé balisé des années noires et qui s’enchantent paresseusement de leur supériorité morale.

L’Assemblée nationale reconnaît l’État palestinien (7 décembre)

À l’initiative du groupe socialiste, l’Assemblée nationale a adopté la résolution demandant au gouvernement de reconnaître la Palestine. Contrairement à certains de nos amis comme Élie Barnavi, et Nissim Zvili, ancien secrétaire du Parti travailliste et ancien ambassadeur d’Israël en France, vous n’avez pas soutenu cette démarche. Pourquoi ?

Partisan depuis toujours et plus que jamais de la solution de deux États, terrifié aussi par l’absence actuelle de perspective, je partage le souci des parlementaires français, j’éprouve la même impatience qu’eux, mais je me désole de les voir faire l’impasse sur l’application méthodique par le Hamas de sa charte antijuive et imputer à Israël seul la responsabilité du blocage actuel. Certes, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie est catastrophique, mais que dire des agressions sauvages devant les arrêts d’autobus ou dans les synagogues et de l’irrédentisme des Palestiniens entretenus dans leur rêve du droit au retour par tous les pays arabes qui ne leur concèdent qu’un statut de réfugié et leur font subir toutes sortes de discriminations ?

Et puis, si la politique arabe n’est plus, comme au temps du général de Gaulle, un des axes de la diplomatie française, la politique intérieure, elle, doit tenir compte des musulmans. Le vote de la résolution portant sur la reconnaissance de la Palestine est « le meilleur moyen pour récupérer notre électorat de banlieue et des quartiers », a dit, selon Le Canard enchaîné, l’ancien ministre de l’Éducation nationale Benoît Hamon. Il actualisait ainsi la recommandation adressée en 2001 par Pascal Boniface au Parti socialiste : « Je suis frappé par le nombre de jeunes beurs, de Français musulmans de tout âge, qui se disent de gauche mais qui, par référence à la situation au Proche-Orient, affirment ne pas vouloir voter Jospin à l’élection présidentielle. Une attitude jugée déséquilibrée au Proche-Orient – et bien sûr, pensent-ils, une fois de plus en défaveur des Arabes – vient confirmer que la communauté arabo-musulmane n’est pas prise en compte ou est même rejetée par la famille socialiste. »

Cette « communauté » avait voté massivement pour François Hollande en 2012. L’épisode du « mariage pour tous » semblait l’avoir refroidie. Rien de mieux pour la réchauffer qu’une reconnaissance officielle de la Palestine. Mais la Palestine, dans les cités, ce n’est pas un lieu, ce n’est pas même un peuple, c’est le symbole de la domination juive sur le monde et de la domination infligée aux musulmans. Quand on insulte des juifs en France, quand on les moleste, quand on les rackette, quand on les tue, c’est pour venger la souffrance des Palestiniens. La politologue Nonna Mayer se refuse toutefois à parler de nouvel antisémitisme. « C’est à l’extrême droite, écrit-elle, impavide, que le niveau d’antisémitisme reste le plus élevé. » Tandis que la haine antijuive se met un keffieh autour du cou et brandit le drapeau palestinien, les chercheurs en effaçologie qui peuplent les départements de sciences sociales de nos universités ne laissent subsister sur la photographie de l’antisémitisme que l’image de Maurras, de Barrès et de leurs épigones…

Mais je ne peux en rester à cette observation. Sept cents intellectuels, diplomates, officiers de réserve et responsables politiques israéliens ont appelé le Parlement français à voter la reconnaissance de la Palestine. Ils n’ont que faire des mobiles des uns et des autres, car ils se demandent avec anxiété si le « archav » de Shalom archav n’est pas, après quarante années de meetings, de défilés et de pétitions, en train de rendre l’âme et s’il ne doit pas être remplacé par l’expression la plus tragique, la plus irrémédiable de la langue : trop tard. Trop tard, maintenant que 400 000 juifs habitent au-delà de la ligne verte, pour guérir ce que Yeshayahou Leibowitz appelait dès 1978 « le cancer de l’occupation ». Trop tard aussi, peut-être, pour voir les réfugiés palestiniens qui, avec la complicité des Nations unies, sont devenus des millions, se résigner à un État à côté d’Israël.

Je me disais, à la fin du XXe siècle, que l’antisémitisme était moribond et qu’Israël restait un recours car le sionisme était, lui, bien vivant. Je me dis aujourd’hui que l’antisémitisme est devant nous et que l’autodissolution du sionisme est en marche. Et je désire une seule chose : que l’avenir me donne tort sur les deux tableaux.

La suppression des notes à l’école et au collège (14 décembre)

Le 27 novembre, le Conseil supérieur des programmes a remis à Najat Vallaud-Belkacem un document qui préconise le remplacement des notes par un barème de 4 à 6 niveaux et la quasi-suppression du brevet des collèges. Les notes ne seraient ni neutres ni objectives et seraient en même temps stigmatisantes et décourageantes. Est-ce vraiment faux ?

L’école demande patience, exercices, discipline, car l’acquisition des connaissances est longue et difficile. La société médiatique, à l’inverse, nous plonge dans le monde enchanté de l’accès immédiat à toutes choses. Elle remplace l’acquisition par la mise à disposition. Et elle prétend satisfaire, séance tenante, tous les besoins, toutes les pulsions. Dans cet environnement hostile, l’école aurait pu défendre jalousement sa spécificité, son indépendance. Elle a fait exactement le contraire. Les réformes qu’elle n’a cessé d’empiler depuis quarante ans ont signé sa reddition. Elle court après l’esprit du temps, elle cherche aujourd’hui son salut dans le ludique et dans le numérique, au point d’envisager de remplacer l’écriture cursive par l’écriture digitale, ce qui, grâce à la correction intégrée, dispenserait les élèves d’apprendre l’orthographe, c’est-à-dire de connaître la physionomie des mots et même de faire la différence entre le verbe « est » et la copule « et ». Le résultat de cette capitulation est clair : le niveau s’effondre. Le bien-dire et le bien-écrire ont cédé la place à un magma consternant, l’histoire est ignorée, les élèves les plus motivés politiquement ne savent pas placer la Palestine sur une carte et les abstraites mathématiques suscitent une allergie croissante malgré l’allure bohème que leur donne Cédric Villani, Médaille Fields et chouchou histrionique du petit écran. La majorité des élèves reçus au baccalauréat auraient été autrefois recalés au certificat d’études.

Face à ce désastre, que faire ? Le Conseil national des programmes recommande de « mettre en place une évaluation positive permettant de valoriser différents niveaux de réussite en établissant un bilan plus riche qu’une réponse binaire en termes de succès et d’échec ». Il suggère aussi de « prendre en compte l’ensemble des compétences définies par le socle commun et ne pas se limiter à celles évaluées par les épreuves classiques ».C’est le miracle de la multiplication des pains : vous rencontrez l’ignorance et vous la fractionnez, par la nouvelle évaluation, en une pléiade de compétences. Pour le dire d’une autre image, la nouvelle évaluation sera le village Potemkine de l’école dévastée. On ne supprimera pas, pour autant, l’ancienne façon de faire, mais, prévient le rapport, « si le recours à une note chiffrée peut être, dans certains cas, pertinent, il est indispensable de réfléchir aux manières de la concevoir et de la moduler, notamment pour permettre qu’elle soit réellement indicative de la situation d’un élève, et non perçue exclusivement comme un moyen de récompense et de sanction, et un instrument de tri et de hiérarchie sociale ».

Qu’est-ce à dire, sinon que le bon élève n’est plus un modèle mais un suspect ? Il n’est pas cité en exemple, il est regardé avec méfiance. Pour réussir si bien, il doit être né coiffé, c’est-à-dire dans un milieu bourgeois ou, pire encore, intellectuel. Il a sûrement des livres chez lui, peut-être même entend-il, à la maison, une belle langue. Il faut y remédier. L’institution prend ainsi le parti de ceux qui, dans les classes, traitent les élèves doués et studieux de « bouffons ». Elle ne les persécute pas encore, mais elle les invite à ne pas la ramener et même à expier, en faisant profil bas, ce que Bourdieu appelle leur « capital culturel ». Au lieu de tirer tout le monde vers le haut, l’école en vient ainsi à incriminer la notion même de hauteur. Avec un courage extraordinaire, ses derniers « hussards noirs » mènent un combat perdu car ils ont toute l’institution contre eux. L’enseignement public a tué, à petit feu, l’école républicaine. Le salut ne peut donc venir maintenant que de l’extérieur.

J’ai reçu, il y a quelques jours, une lettre m’annonçant la création de l’Institut Louis-Germain, dans la région qu’on baptise aujourd’hui du nom gracieux de PACA. Il s’agit d’un tutorat scolaire d’excellence pour les élèves doués et ambitieux qui n’ont plus la possibilité d’émerger dans les quartiers défavorisés où ils vivent car, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, l’école a choisi de ralentir l’allure de tous. Au nom de l’égalité, la nullité fait loi. À ce commandement ministériel, s’oppose l’initiative de quelques-uns. La République repose désormais dans les mains de la société civile.

Louis Germain était, faut-il le rappeler, l’instituteur d’Albert Camus. Si celui-ci était passé par une école compassionnelle comme celle d’aujourd’hui, il n’aurait jamais été confronté à la difficulté intellectuelle ni comparé avec ses pairs, ni introduit dans le monde écrasant de la grande culture, il lui aurait donc été radicalement impossible de devenir l’écrivain qu’il fut.[/access]

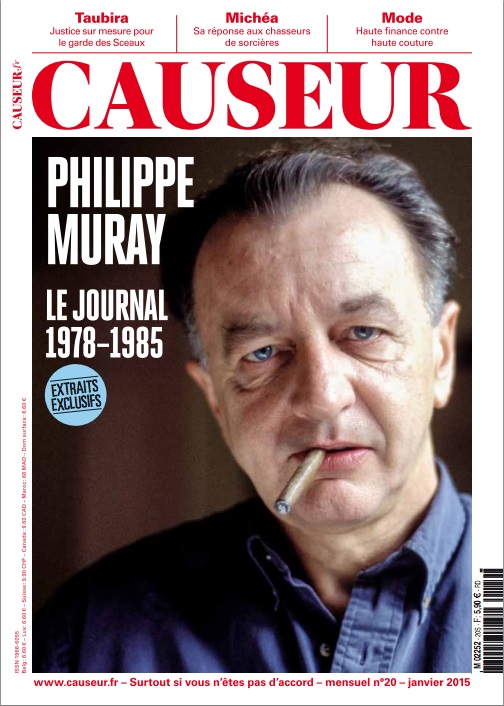

*Photo : ERIC DESSONS/JDD/SIPA . 00685990_000032.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !