« Si Balzac t’avait connue, il n’aurait jamais écrit La Comédie humaine ! » Le soir de ce 17 décembre 2002 où Muray m’a balancé ce scud avant de claquer la porte de la Lévymobile – vieille auto qui me servait de maison roulante – nous avions décidé de mettre fin à une bouderie dont j’ai oublié le prétexte autour d’un verre au Sélect. Après quelques semaines de silence, je l’avais retrouvé à un dîner organisé par je ne sais plus qui, peut-être moi, pour concocter une éventuelle riposte collective à Daniel Lindenberg, qui publiait alors un ridicule Rappel à l’ordre, où il dressait la liste noire des « nouveaux réactionnaires » – de Gauchet à Houellebecq, de Finkielkraut à Manent, de Raynaud à Debray, Dantec et Muray. Quelques fleurons de cette mauvaise engeance étaient rassemblés ce soir-là, mais, heureusement, une cohorte de grands esprits ne fait pas un parti, et il avait été sagement décidé que chacun riposterait comme il l’entendrait[1. Muray, pour sa part, avait déjà exécuté le « petit enquêteur » dans un texte de novembre 2002 intitulé Les Nouveaux Actionnaires.]. N’empêche, on s’amusait bien. On avait de la chance. Le goulag en si brillante compagnie (avec chambres individuelles, hein ?), ça fait plus envie que le pouvoir avec Rosanvallon et Plenel – que les deux instigateurs de ce complot de pacotille exercent toujours, douze ans plus tard, leurs infatigables offices de commissaires politiques n’a rien de surprenant. C’était écrit. Dans Muray.

« Si Balzac t’avait connue, il n’aurait jamais écrit La Comédie humaine ! » Le soir de ce 17 décembre 2002 où Muray m’a balancé ce scud avant de claquer la porte de la Lévymobile – vieille auto qui me servait de maison roulante – nous avions décidé de mettre fin à une bouderie dont j’ai oublié le prétexte autour d’un verre au Sélect. Après quelques semaines de silence, je l’avais retrouvé à un dîner organisé par je ne sais plus qui, peut-être moi, pour concocter une éventuelle riposte collective à Daniel Lindenberg, qui publiait alors un ridicule Rappel à l’ordre, où il dressait la liste noire des « nouveaux réactionnaires » – de Gauchet à Houellebecq, de Finkielkraut à Manent, de Raynaud à Debray, Dantec et Muray. Quelques fleurons de cette mauvaise engeance étaient rassemblés ce soir-là, mais, heureusement, une cohorte de grands esprits ne fait pas un parti, et il avait été sagement décidé que chacun riposterait comme il l’entendrait[1. Muray, pour sa part, avait déjà exécuté le « petit enquêteur » dans un texte de novembre 2002 intitulé Les Nouveaux Actionnaires.]. N’empêche, on s’amusait bien. On avait de la chance. Le goulag en si brillante compagnie (avec chambres individuelles, hein ?), ça fait plus envie que le pouvoir avec Rosanvallon et Plenel – que les deux instigateurs de ce complot de pacotille exercent toujours, douze ans plus tard, leurs infatigables offices de commissaires politiques n’a rien de surprenant. C’était écrit. Dans Muray.

En attendant, cette réconciliation offerte par l’ennemi se présentait sous les meilleurs auspices. Et puis, en quelques secondes, le ton était monté, j’avais exécuté un demi-tour avec crissement de pneus sur le boulevard du Montparnasse, qui n’était pas encore la piste à bus et vélos que l’on connaît, et stoppé quelques centaines de mètres plus loin dans un bruit de freins et de fureur. « Si Balzac t’avait connue… » Muray s’éloignait à grandes enjambées, je m’étais penchée vers la fenêtre passager laissée ouverte, fulminant : « Eh bien, écris-la, La Comédie humaine, et on en reparlera ! » J’étais repartie en trombe, fort satisfaite de ma riposte. Œil pour œil. Avec Muray, il fallait faire la guerre pour survivre. J’avais oublié qu’il serait toujours celui qui tire la dernière balle. J’avais oublié le Journal.

Le Journal, c’était la bombe à retardement qu’il actionnerait de son tombeau, la mauvaise nouvelle que sa voix puissante adresserait au monde sans que le monde pût y répondre. Ultimat necat, la dernière heure, la dernière parole, celle qui tue sans réplique – la dernière clope.[access capability= »lire_inedits »] Escortés des limbes jusqu’à la lumière terrestre par la fidélité scrupuleuse et la rigueur impérieuse d’Anne Sefrioui, la messagère qu’il avait choisie, ces mots d’acide et de feu sont devenus un livre, qui est la preuve matérielle que le miracle a eu lieu : un siècle après Dieu, l’homme est mort, et Muray est immortel.

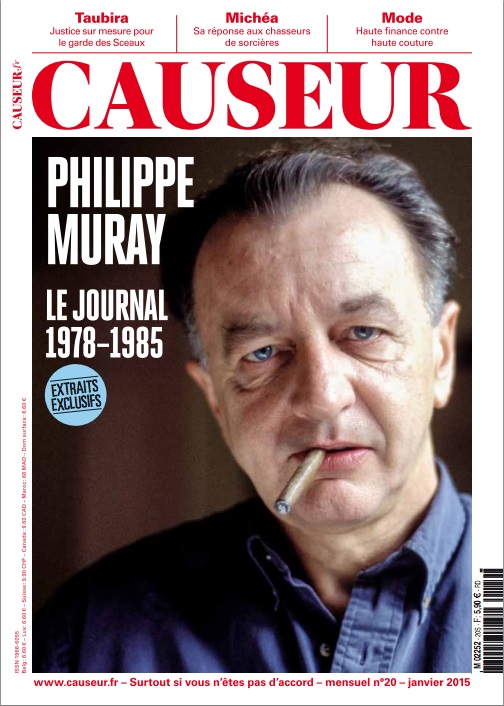

Quelques années avant sa mort, en 2006, ça commençait à se savoir. D’ailleurs, il le disait noir sur blanc, comme dans Chers djihadistes…, paru en 2002. Cette chronique du suicide de l’Occident gréco-biblique, magasin de porcelaines dont les propriétaires, après avoir tout saccagé, observent avec effroi l’approche des éléphants islamo-terroristes, se conclut par ce verdict insusceptible de recours : « Nous vaincrons. Parce que nous sommes les plus morts. » Quelqu’un eut alors l’idée absurde d’inviter Muray à une émission de télévision à laquelle je collaborais. Le producteur eut cette phrase sidérante, à la fois de sagacité et de surdité : « Tout de même, on ne peut pas dire aux gens qu’ils sont morts. » Bien sûr qu’on peut, et même, si on est écrivain, qu’on doit. Dès ses premières pages, écrites en 1978 par le jeune homme aux joues pleines qui fourbissait ses armes pour déclarer la guerre à son temps, le Journal dit qu’il n’y a rien d’autre à dire aux hommes, aucun autre message à leur adresser que le faire-part annonçant leur propre mort. 16 septembre 1978 : « Ils veulent, ils sont en train de devenir des maîtres, des conquérants. Mais par dérision, il n’y a pas plus écroulés, harassés qu’eux. » Dans le fond, la seule façon de rester vivant, c’est d’accepter d’entendre cette oraison funèbre.

Pour ses « amis » – quoique le terme soit incongru pour désigner les quelques privilégiés qui se disputaient les heures soigneusement comptées qu’il voulait bien arracher à sa vraie vie, sa vie d’écrivain – le Journal, c’était aussi sa dernière blague, la menace qu’il brandissait avec son rire aussi perçant que son regard, pour clouer le bec à l’impudent qui osait le contredire ou le déranger. On se demandait ce qu’il fallait redouter le plus : de s’y retrouver un jour, disséqué par son impitoyable microscope, aussi nu que le Grand Duc d’Andersen[2. Parmi d’innombrables bienfaits, on doit à Muray d’avoir mis fin à une falsification historique doublée d’une usurpation, en rappelant que, dans le conte d’Andersen, ce n’est pas le Roi dont seul un petit garçon peut observer la nudité, mais le Grand Duc.], avec ses risibles faiblesses et ses petits travers à l’air, ou de ne pas y figurer du tout. On voyait bien que, sa plume et son esprit s’aiguisant au fil des années, il prenait de moins en moins de gants avec la vérité et avec les puissants qu’il voyait avec jubilation rejoindre la cohorte pontifiante de ses ennemis. Le Journal n’était pas, loin s’en faut, le seul endroit où Muray, pour reprendre la formule de Péguy, « faisait des personnalités ». Alors on supputait que les rares contemporains qu’il ne voulait pas blesser de son vivant – pour être écrivain, on n’en est pas moins homme de temps en temps – seraient copieusement servis dans le Journal. En vrai, on n’avait pas si peur que ça. On pressentait bien que, dans le secret de son « atelier », comme il appelait parfois son bureau, une autre guerre se jouait, plus cruelle encore, celle que Muray livrait sans fin contre Muray. La seule qu’il ne pouvait pas gagner, car nul homme – eût-il pour nom Mozart, Balzac, Picasso, ou Philippe Muray – ne peut être à la hauteur de l’ambition démente de dire la vérité du monde, surtout quand « il n’y a plus aucune parole pour dire l’horreur et l’indicible » (Ultima necat, 31 décembre 1978).

Dans son Journal, Kafka formule cette injonction : « Dans le combat entre toi et le monde, choisis le monde. » Oui, mais s’il ne reste plus rien à sauver, pourquoi choisir le camp qu’on a décidé de combattre ? La solution, nécessairement paradoxale, de cette équation impossible est peut-être la formule magique, le secret caché entre les lignes du Journal de Muray : pour gagner la guerre contre le monde, il faut accepter de perdre contre soi-même. 31 décembre 1978 : « Il n’y a plus rien pour dire, au-delà de ce qui peut être dit. D’où la solitude, plus atroce que jamais, de chacun de nous face à la nuit. La langue, qui disait le cauchemar, la folie, a cédé sous les assauts de la raison, mais le cauchemar est toujours là, régnant dans les dehors du monde que ne peut visiter aucun discours rationalisant. » Parler, non pas des choses telles qu’elles sont, mais de ce que les choses lui font, c’est peut-être la seule façon d’occuper la place qui doit être la sienne, au centre en même temps que dans les dehors du monde. Dire, au-delà de ce qui peut être dit : Muray avait quelques raisons de penser que Dieu ne lui avait pas assigné la tâche la plus facile. En quelques siècles, ses immenses devanciers avaient réussi à inventer des formes capables de donner la parole au réel comme Dieu l’a donnée à l’homme. Il lui revenait le diabolique honneur de devoir inventer la langue permettant de dire la disparition du réel. On comprend qu’il ait régulièrement été envahi par le doute, le découragement, le sentiment de l’échec inéluctable. D’où l’impression déroutante, pour qui a connu le Muray de la maturité, qui se dégage des premières années du Journal, quand il n’a pas encore la dextérité qu’on lui connaîtra dans le maniement de l’ironie, l’arme qu’il avait choisie pour son duel avec le monde : la plainte recouvre encore l’insolente certitude, l’humilité de la défaite annoncée détrône la superbe du vainqueur, la rage étouffe le rire. Ses ailes de géant l’empêchent déjà de marcher droit, comme elles le feront toujours, mais, parfois, elles obligent sa pensée à accomplir de tels tours et détours (parfois abscons voire, oserai-je le dire, un brin ennuyeux), à satisfaire à tant d’exigences qu’il s’est imposées, qu’on se dit qu’elles pourraient presque le paralyser. Mais, tel Ulysse ne renonçant jamais à arriver à bon port, chaque fois, il sort du piège qu’il a lui-même tissé, tandis que sa voix singulière, cette voix qui paraissait déjà venir d’outre-tombe de son vivant, se fait plus nette, plus précise, au-dessus de sa mêlée intérieure. Quelque part dans le cours de l’hiver 1983, alors qu’il observe, du campus de Stanford noyé par une pluie incessante le visage de notre avenir, Muray devient Muray.

« Le Genre humain », le roman total dont on peut suivre, dans ce premier volume, le travail préparatoire et les vicissitudes jusqu’au renoncement final, ne verra jamais le jour. Mais Muray s’est trompé. Malgré moi et malgré tous ceux dont l’affection admirative prétendait l’en empêcher, il a écrit sa Comédie humaine. Pas comme Balzac, sans doute, sous le regard vigilant, moqueur et bienveillant duquel il a écrit tout au long de sa vie – il avait face à lui le célèbre daguerréotype. Muray aimait passionnément le roman, c’est-à-dire des romans. Mais, contrairement à nombre de ses héritiers ou imitateurs qui, dans le meilleur des cas, ont réussi à écrire des fables dont Homo festivus est le héros, il savait qu’il était vain de chercher à l’imiter en remplaçant Nucingen, Rastignac ou Esther par des personnages inspirés des innombrables pitres contre lesquels se déployait sa verve assassine. À un monde nouveau, il fallait un langage nouveau, un langage dont la beauté du style exprimerait la laideur de ce monde naissant et dont la charge de vérité désintégrerait la langue mensongère qui efface l’époque derrière sa célébration obligatoire. 3 octobre 1978 : « S’il y a encore à écrire, si écrire a encore un avenir, ce sera sûrement un classicisme. Lequel ? Je ne veux pas le rater. »

Alors certes, Muray, il en a violemment souffert, a écrit peu de romans au sens que l’on donne aujourd’hui à ce terme – encore que On ferme et Postérité, les deux qui sont parvenus à nous, sont loin d’être des œuvres négligeables. Ce qui autorise les benêts qui confondent roman et littérature à prétendre qu’il n’est pas écrivain – comme si les prétendus « romans » qui encombrent les librairies avaient quelque chose à voir avec la littérature. Muray, au contraire, a respecté à la lettre la feuille de route que l’auteur d’Illusions perdues assignait à la littérature : dévoiler la comédie, exposer à la lumière les cadavres en décomposition qui peuplent les placards de l’époque. Tel le petit bonhomme de Sempé intimant à l’océan l’ordre de se coucher, il a voulu faire rendre gorge à son époque. Et à la différence de l’océan, l’époque s’est couchée devant son maître, obligée de regarder en face ses turpitudes et même d’avouer son crime : la destruction de la grammaire biblique fondée sur la séparation, la division, l’écart irrémédiable qui nous éloigne à jamais du salut, la faute qui ouvre, par la révolte contre Dieu, la possibilité de l’histoire humaine. 31 décembre 1978 : « Il est désormais, il est de nouveau certain, que l’évaluation du ciel est la condition de toute guerre contre la terre ; que c’est l’indication de l’autre monde qui engendre la critique de celui-ci ; que l’idée du salut est indispensable pour éclairer rétrospectivement celle de la chute, sans quoi la tragédie de l’espèce ne peut se comprendre. » Qu’on ne croie pas, pour autant, qu’il croyait alors trouver un secours dans la religion. « Dieu, poursuit-il le même jour, n’est pas la dernière chance des dernières années de notre fin de siècle. Son “retour” n’existe que dans l’imagination intéressée des canailles et des imbéciles. Quant à ceux qui croient qu’ils vont illuminer notre crépuscule avec leurs expériences contemplatives, on leur souhaite bien du plaisir : parler de l’hypothèse-Dieu dans le silence stupéfait, hagard de l’époque, permet surtout de mesurer la fabuleuse et sans doute définitive victoire du rationalisme. » Cette raison déraisonnante qui prétend nous délivrer en abolissant le péché originel, et avec lui l’idée même de la faute, est bien l’arme du crime ou plutôt celle du suicide du vieil Homo sapiens et de l’antique modernité. Sans faute et sans dette, pas de vie humaine, pas de liberté et pas d’art. Peut-être faut-il alors convoquer Dante et donner aux lecteurs qui s’apprêtent à sauter dans le gouffre incandescent du Journal un ultime avertissement : vous qui entrez ici, quittez toute innocence. C’est ainsi que Muray est grand.[/access]

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !