George Soros et 17 milliardaires américains opposés à Donald Trump réclament une plus forte taxation des très hauts revenus. Drapés dans leur vertu, ces nababs ne s’attaquent pas aux vices du capitalisme, pourtant principale cause des inégalités de revenus.

Les détracteurs du néolibéralisme en seront pour leurs frais. Voici que s’élève, du sein même de l’establishment américain, un appel pressant à réduire les inégalités. Le diagnostic qui tombe de la bouche de George Soros et de 17 autres représentants emblématiques de l’expérience en cours est dénué de toute ambiguïté : « L’Amérique a la responsabilité morale, éthique et économique de taxer plus notre richesse. Une taxe sur les très riches pourrait aider à résoudre la crise climatique, améliorer l’économie, améliorer la santé, créer des opportunités et renforcer nos libertés démocratiques. [tooltips content= » Lettre publiée le 24 juin dernier sur le web. »](1)[/tooltips] » Cet appel, d’où émane toujours le parfum de la « moraline » évoquée en son temps par Nietzsche, tombe quatre mois après un sondage indiquant que 74 % des électeurs américains, incluant 65 % de républicains, soutiendraient une telle mesure. On observe au passage que les effets politiques de la grande récession de 2009 se font sentir avec retard : huit ans pour le retour en grâce du protectionnisme, onze pour la taxation des très grandes fortunes. L’élection de Barack Obama et la gestion mi-chèvre, mi-chou qui s’en est ensuivie ont prolongé l’expérience commencée avec Ronald Reagan, tout en brouillant les cartes.

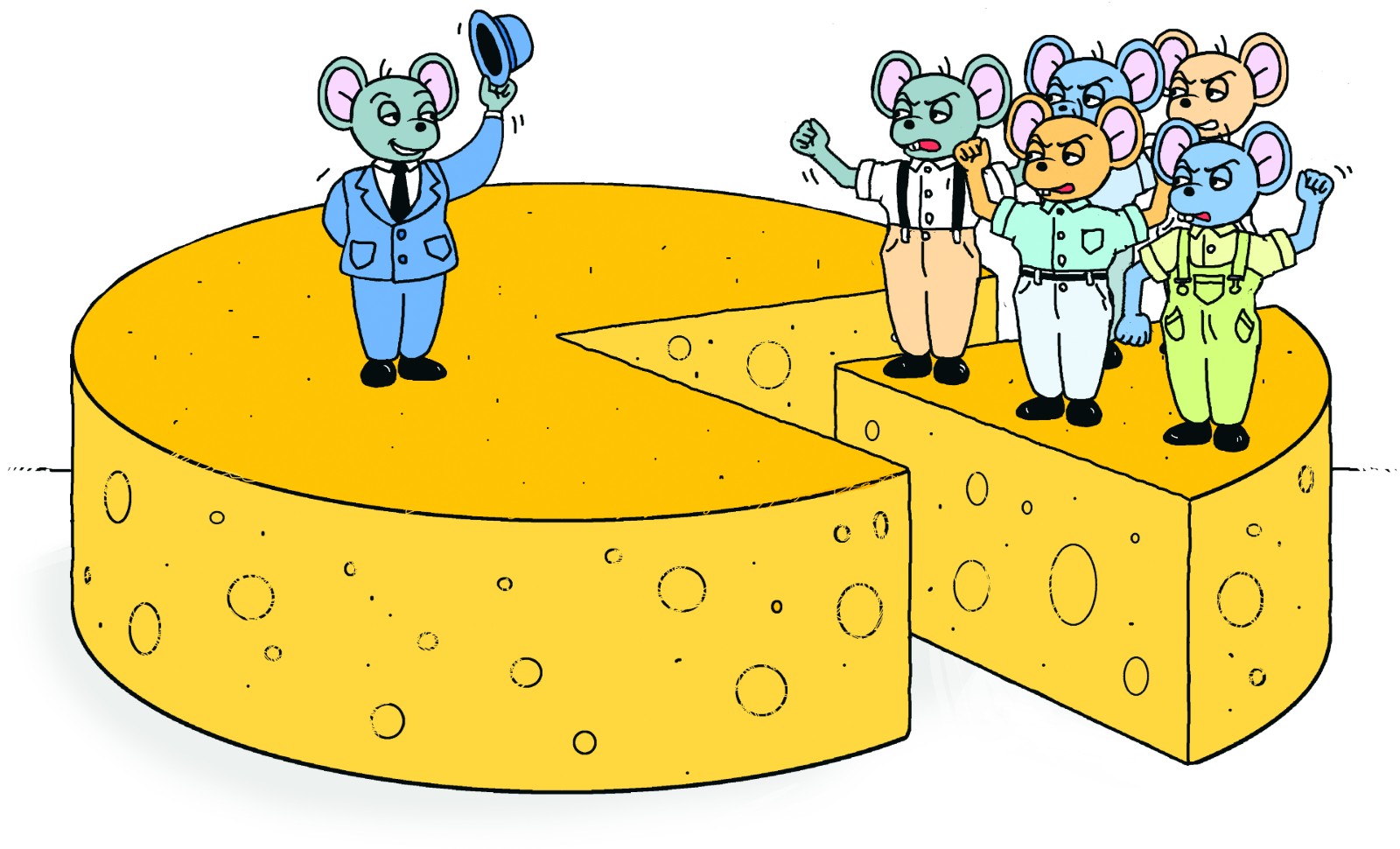

Des inégalités à l’américaine

Les faits plutôt que les