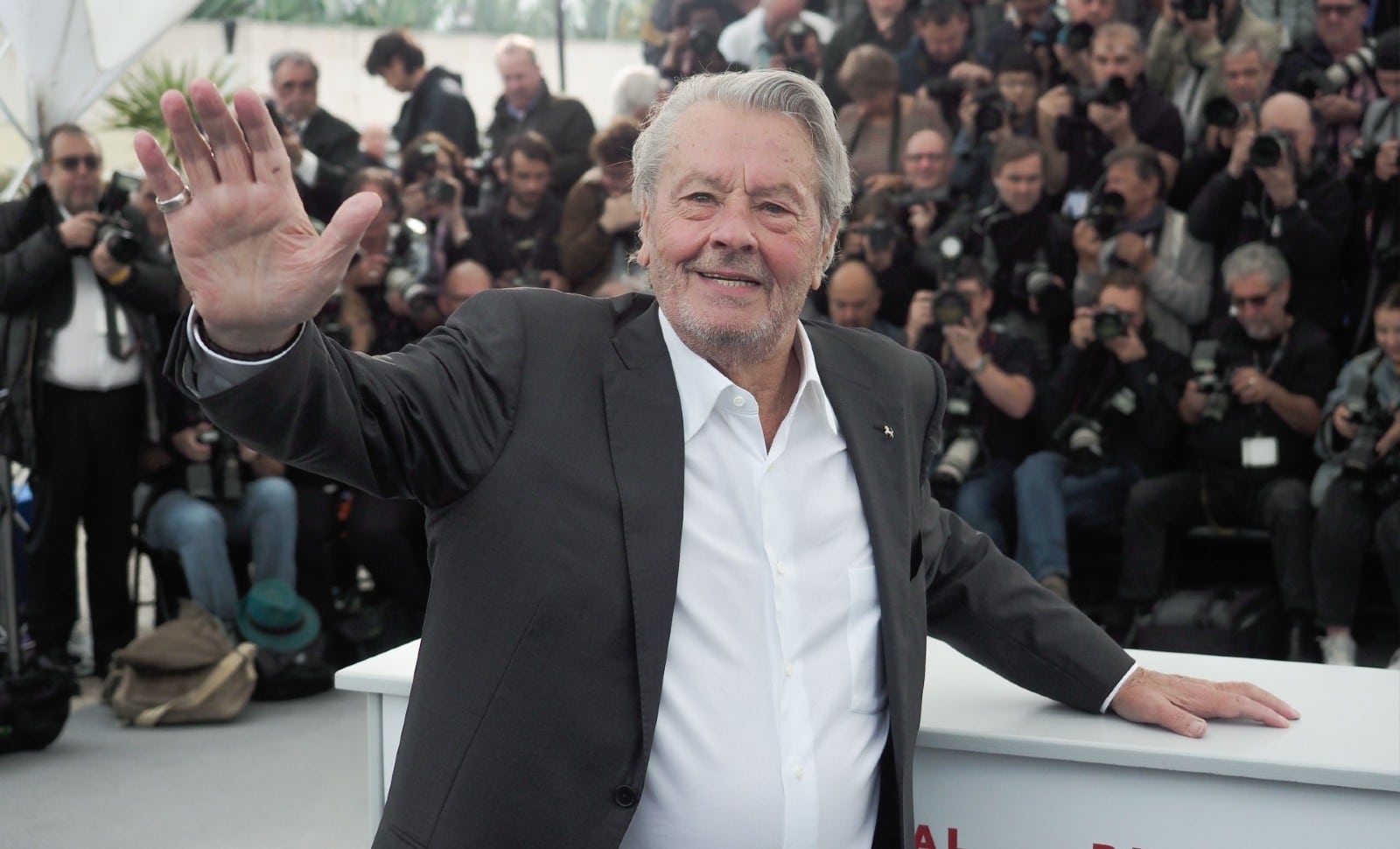

Avec la mort d’Alain Delon disparaît le visage de la France d’hier qui, dans un parfum d’éternité, encensait la beauté, le talent et l’intelligence. Le grand acteur aimait les femmes et admirait ses aînés avec sincérité : une vraie leçon d’humilité.

Alain Delon est mort ce 18 août. Il était l’un des derniers félins du cinéma français. L’émotion est grande : il n’est pas scandaleux de mourir à 88 ans, mais cet âge-là emporte aujourd’hui avec lui une époque dont sont également nostalgiques ceux qui ne l’ont pas vécue.

En monstre sacré du 7ème art, Alain Delon nous quitte entre les deux films du moment, le court-métrage plutôt réussi des Olympiades parisiennes et le mauvais long métrage politique de la Dissolution & Co.

En acteur de droite au patriotisme sincère, son départ éclipse – belle ironie du calendrier – le scénario médiatico-politique de destitution présidentielle co-écrit cet été avec gourmandise par quelques saltimbanques LFIstes.

En homme amoureux des plus belles femmes du monde, parce qu’elles ont été inoubliablement belles et inoubliablement amoureuses de lui, il nous arrache à la pauvreté navrante du discours officiel sur les femmes. Il les a aimées avec des mots simples qui avaient alors droit de cité sur les lèvres des hommes : « Je les aime grandes, belles et intelligentes ». Il leur a rendu hommage, dans la vie et dans la mort, comme à la Cérémonie des César de 2008, où sa déclaration d’amour éternel à Romy pour les 70 ans qu’elle n’aura jamais eu le temps d’avoir fit se lever un public entier.

A lire aussi: Alain Delon: Clair-obscur en chair et en os

Oui, nous allons vouloir revoir Les Aventuriers de Robert Enrico (1967) avec Joanna Shimkus s’enfonçant dans l’océan, plutôt que la statue dorée de l’aventurière Jeanne Barret (1740-1807) émergeant des eaux dépolluées de la Seine des JO. Nous allons aimer réentendre Jane Lagrange (Nathalie Delon) lancer à Jef Costello : « J’aime quand tu viens chez moi, parce que tu as besoin de moi », dans Le Samouraï (1967), plutôt que l’énième couplet sur l’odieux patriarcat occidental, les poils aux pattes quand on veut et l’équitable répartition de la parentalité. Et, oui, nous n’allons pas bouder notre plaisir en réécoutant les discours de Michel Audiard qui risquent de faire avaler leur extrait de naissance à des néoféministes un peu chatouilleuses sur le vocabulaire : « J’ai levé une gonzesse de la troupe, une Suédoise ; figure-toi qu’on sort pas ces gonzesses-là en se couchant à huit heures » (Mélodie en sous-sol, 1963).

Les temps ont un peu changé. Nous sommes passés du Guépard (1963) à Mon ami le petit manchot (2024) ; de La Piscine (1969) et son tragique quatuor amoureux, au Grand bain (2018) et sa thérapie de dépressifs via la natation synchronisée ; du Samouraï solitaire trouvant réconfort auprès de la tendre Nathalie Delon et de l’énigmatique Cathy Rosier, aux pieds nickelés d’Un p’tit truc en plus (2024) embarqués dans une cavale comico-empathique aux côtés de jeunes adultes « en situation de handicap » – comme on dit aujourd’hui, pour ne pas dire « handicapés » et n’assigner personne à rien.

A lire aussi: Les filles de la plage

Les temps ont un peu changé, en effet. Dans la France de Delon, on disait qu’on admirait ses aînés. On disait d’eux qu’ils étaient nos maîtres. On restait « le môme » des plus vieux que soi, même auréolé de gloire et de succès. Aujourd’hui, c’est plutôt « foke les profs » et « cheh » : pas vraiment du niveau de Jean-Pierre Melville même si on note une certaine économie de langage. Alain Delon, que l’on a accusé – sur un ton rigolard et ricaneur, par définition aux antipodes du sien – d’être imbu de lui-même, conjuguait avant tout à la troisième personne son admiration pour Jean Gabin, Luchino Visconti, René Clément et les autres. Il est touchant de l’entendre expliquer en quoi le réalisateur de Plein Soleil (1960) était le meilleur directeur d’acteurs au monde et comment il lui avait « appris le regard » : exprimer avec les yeux tout ce que son personnage avait fait et s’apprêtait à faire. Il était ému de voir Simone Signoret, lors du tournage du Chat (1971), s’asseoir dix centimètres derrière le fauteuil d’acteur de Jean Gabin. Question de préséance et d’hommage silencieux. Notre pays est devenu ennuyeux à se croire obligé de trouver tout le monde exceptionnel et normal, tout en rejetant l’idée même de normalité et de caractère exceptionnel, de peur, encore une fois, d’assigner les gens à résidence d’eux-mêmes.

La France de Delon était aussi une France où l’on parlait correctement, et pour dire quelque chose. On s’exprimait lentement, clairement, on faisait les liaisons, les choses étaient bien dites. Réécoutons-le expliquer la différence entre un acteur et un comédien, entre celui qui vit le rôle et celui qui l’interprète. Ou lorsqu’il avoue avoir été déçu neuf fois sur dix par les villes et les pays lointains qu’il lui avait été donné de voir de près : « On devrait rester sur ses rêves ». Jolie formule. Aujourd’hui, on dit « kiff », même chez les ministres. Aucune importance : grâce à la magie de la rediffusion à l’infini d’une culture commune que l’on sait encore conserver, Maurice Ronet offre toujours un ouvrage de Fra Angelico à Marie Laforêt dans Plein Soleil et Alain Delon souhaite toujours que la phrase d’Alfred de Musset : « J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j’ai aimé » soit l’épitaphe qui lui survive.

A lire aussi: Marcello, le beau ténébreux

La France d’Alain Delon, c’est enfin la France des flics tourmentés (Un Flic, 1972) et non des « All cops are bastards » ; celle d’un film sur la Rafle du Vél’ d’Hiv’ commençant par le glaçant examen pseudo-médical d’une femme déclarée « de faciès plus ou moins judaïque » (Monsieur Klein, 1976), lequel fait étrangement résonner le très récent « T’es juif, toi ? » du tramway de Montpellier ; la France d’un acteur mythique déclarant sans gêne ne pas aimer les fêtes et ne pas apprécier d’être abordé inopinément dans la rue, crimes de lèse-coolitude.

Cette France-là va être rediffusée à la télévision. Elle va réapparaître en photos dans nos magazines. Regardons-la bien dans les yeux. Et prêtons l’oreille. Même dans une France au 36ème dessous, sa mélodie nous parvient encore.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !