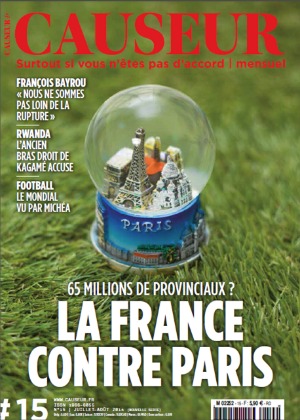

« Les Marseillais ont ce sentiment diffus que, historiquement, Paris a toujours voulu du mal à leur ville. Mais la plupart du temps, personne n’arrive à se souvenir d’un événement précis. C’est une impression partagée, qui flotte dans l’air. » C’est ainsi que Pierre Échinard, historien spécialiste de Marseille, explique le désamour des habitants de la cité phocéenne pour la capitale. Étant moi-même marseillais, je vous confirme que c’est exactement ça : une impression partagée qui flotte dans l’air. Pourtant, des raisons objectives, pour Marseille, de se méfier de Paris, il en existe quelques-unes ; et, contrairement à ce que l’on croit dans les bistrots ou dans les virages du stade Vélodrome, elles n’ont rien à voir avec le football.

Si, dans les deux mille six cents ans d’histoire de Marseille, je devais choisir une date, ce serait sans doute le 2 mars 1660, ce jour où, décidé à infliger une punition spectaculaire à cette « ville rebelle » qui échappait encore à son pouvoir absolu, Louis XIV en fit abattre les remparts pour y pénétrer comme dans une ville conquise. L’antique Massalia, autrefois alliée de Rome contre Carthage, perdait définitivement le peu d’indépendance qui lui restait et le roi fit en sorte de graver à jamais ce jour dans la mémoire collective des Marseillais en faisant ériger le fort Saint-Nicolas à l’entrée du port, avec ses canons pointés sur la ville.[access capability= »lire_inedits »]

Notez bien le choix des mots de Pierre Échinard : ce ne sont pas les Parisiens que les Marseillais n’aiment pas, c’est Paris. Paris, c’est Louis XIV, c’est le pouvoir central, c’est l’État jacobin. C’est à Paris que les décisions politiques et économiques sont prises et c’est de Paris que descendent les ordres qui, désormais, s’imposeront à Marseille comme ailleurs. Voilà la nature de cette impression partagée : Marseille l’indépendante, soumise par la force des armes, n’est désormais plus qu’une ville de province à laquelle Paris tient la bride serrée.

Vous me direz sans doute que tout ceci, à bien des égards, relève plus du mythe que de la réalité, et vous aurez en grande partie raison. Oui, l’imaginaire collectif des Marseillais est en grande partie fondé sur une vision idéalisée de leur histoire : depuis César, l’indépendance de la ville a toujours été très relative et cela fait maintenant quelques siècles que presque personne, ici, ne rêve d’indépendance politique. Néanmoins, et au risque de m’attirer quelques solides inimitiés chez les Causeuriens, je voudrais signaler qu’au rayon des pures constructions idéologiques qui n’entretiennent avec la réalité historique qu’un rapport ténu, notre État-nation se pose là.

Entendez-moi bien : je respecte infiniment les sentiments de ceux d’entre nous qui sont attachés à cette idée d’État-nation. Mais de là à en faire une vérité historique comme si, au jour du baptême de Clovis, « nos ancêtres les Gaulois » avaient soudain été touchés par la grâce de l’identité nationale, c’est parfaitement ridicule. Notre État-nation est une construction née avec l’absolutisme royal et achevée par la République : de l’Alsace au Pays basque, de la Savoie à la Bretagne et de la Corse aux territoires d’outre-mer, nous sommes tous le fruit d’une histoire infiniment plus complexe ; des peuples que les hasards de l’Histoire ont regroupé sous la tutelle d’un même État ; État dont la capitale se trouve être Paris.

Or voilà : désormais, Paris n’a plus la cote. Tout ce passe comme si cet arrangement mutuellement profitable qui a prévalu ces deux derniers siècles commençait à perdre de son attrait : en province, on a l’impression, aussi désagréable que partagée, qu’une élite hors-sol écrase de tout son poids ce qui reste de vie à l’extérieur de Paris. C’est comme une loi de l’antigravité : plus le poids du centre augmente, plus la périphérie cherche à s’en éloigner. Si les Marseillais du XIXe siècle s’accommodaient très bien de la tutelle parisienne, c’est parce que cette dernière savait se faire aussi discrète que légère mais aujourd’hui, après un siècle de croissance continue du pouvoir central, Paris exerce ici une force de répulsion que plus aucun canon ne vient plus réprimer.

Et ça n’est pas propre à la France. Jugez plutôt : entre le 16 et le 21 mars 2014, un référendum non-officiel révélait que plus de 89% des Vénitiens[1. Avec un taux de participation de 63,2%, soit 56,6% du corps électoral de la Sérénissime.] souhaitaient se débarrasser de la tutelle de Rome. Le 18 septembre de cette année, un référendum − tout à fait officiel cette fois − aura lieu pour déterminer si oui ou non l’Écosse doit se séparer de la Grande-Bretagne. Moins de deux mois plus tard, le 9 novembre, ce seront les Catalans qui se prononceront sur l’avenir de leur région au sein de l’Espagne et, pour avoir passé quelques jours à Barcelone début mai, je puis vous assurer que les séparatistes locaux ont quelques solides raisons d’y croire. Pour un peu, on croirait que ça flotte dans l’air…

Toute l’ironie de l’histoire, c’est qu’au moment où les nationalistes de tous pays font leur beurre électoral sur le thème de la défense de l’État-nation contre la mondialisation, il n’est pas impossible que la véritable menace vienne de l’intérieur. Très clairement, vu de Venise, Édimbourg ou Barcelone, le problème, ce n’est pas Bruxelles : c’est Rome, Londres ou Madrid ; dans l’avenir immédiat, le risque tient plus de l’implosion que de la dilution. Mais, au-delà du fait qu’il est interdit de poser la question[2. La France est une République indivisible », article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.] , de tels mouvements n’existent pas en France − ou, du moins, pas avec une telle ampleur.

C’est exact. Pourtant, n’y voyez surtout pas une raison de vous réjouir. La triste réalité − et croyez bien que ça me coûte de l’écrire − c’est que là où Venise, Édimbourg ou Barcelone peuvent se permettre des rêves d’indépendance, Marseille est devenue une mendiante ; autrefois riche et prospère, elle n’imagine plus désormais vivre autrement qu’en tendant honteusement sa sébile. Et ça, voyez-vous, pour nous autres, c’est le fond du trou. Dites-vous bien que, si les Marseillais aiment leur ville d’un amour presque déraisonnable, personne au monde ne juge ce qu’elle est devenue plus sévèrement qu’eux. Pour nous, visiter Barcelone, mesurer tout l’écart qui sépare la deuxième ville d’Espagne de son homologue française, est une véritable souffrance : la preuve concrète de notre déchéance[3. Mes amis lyonnais me pardonneront ça.].

Voilà où nous en sommes, amis Parisiens. En réalité, on vous aime bien et ce, d’autant plus que la capitale est pleine de minots de chez nous qui ont dû s’expatrier pour trouver un travail un tant soit peu enrichissant − j’en sais quelque chose, j’ai fait partie du lot. Ce dont on crève ici, en vérité, c’est d’avoir honte. Ce dont nous avons besoin, c’est de retrouver notre fierté et notre liberté, de redevenir ce pour quoi nous sommes faits depuis des millénaires : un port de commerce qui, à l’âge de la mondialisation, devrait en toute bonne logique connaître la plus belle période de son histoire[4. Pensez bien à ça, amis Marseillais, réfléchissez bien à ce que vous faites quand vous votez pour des partis explicitement anticapitalistes et protectionnistes !]. Si vous vous demandiez ce qui flotte dans l’air autour du Vieux-Port, ne cherchez pas plus loin : c’est l’appel du large.[/access]

*Photo: ROUSSEL/SIPA.00675764_000021

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !