Au hasard, dans la bibliothèque, j’ai pris Le marin de Gibraltar, de Duras. J’ai voulu être marin après avoir lu ce roman…

L’aube se lève, les oiseaux chantent. Avant, je ne les entendais pas, avant le Grand Confinement, il y avait la rumeur blessante de la ville. Maintenant, on a le temps d’être à l’écoute. On aimerait sortir voir la mer, sous le ciel bleu, d’un printemps qui se fout de nos angoisses, de nos colères contre ceux qui nous ont menti, de notre peine de ne pouvoir accompagner les mourants, de leur tenir la main qui se glace. Il ne nous reste que le voyage immobile, cher à Valery Larbaud. La lecture nous aide à passer l’ordalie de l’absence.

Très tôt, je voulais être marin, prendre un sac et monter dans le premier cargo rouillé. Je suis allé jusqu’au Havre, j’ai regardé les pétroliers au large du cap d’Antifer. Je suis resté sur la terre ferme. Alors j’ai beaucoup lu. Comme je le fais encore, mais de manière plus sélective. Mes dégoûts sont sûrs. Au hasard, dans la bibliothèque, j’ai pris Le marin de Gibraltar, de Duras. J’ai voulu être marin après avoir lu ce roman. Les pièces du puzzle se mettent en place. La fenêtre est ouverte, un enfant pleure, il se doute de ce qui l’attend car les temps sont plus que jamais incertains. Les dieux s’intéressent de nouveau à nous. Ils nous surveillaient toujours, en réalité. Ils nous rappellent que nous resterons jusqu’à la fin de l’humanité dans une tragédie parce que, au départ, ça a merdé, comme dit Dennis Hopper dans Easy rider.

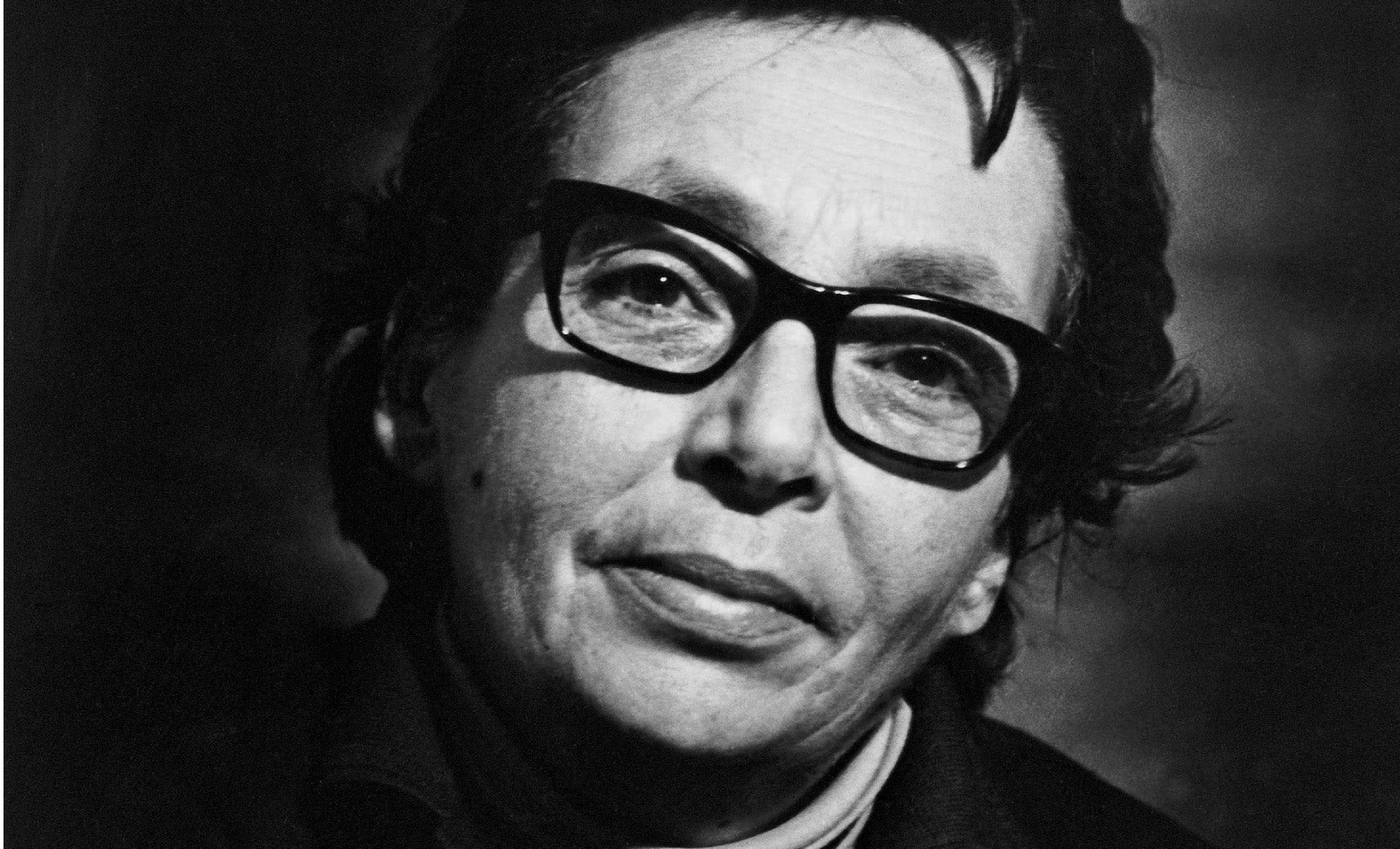

Le marin de Gibraltar, donc. Un homme veut changer sa vie, il monte dans un bateau. Il y a une femme qui court le monde à la recherche du marin de Gibraltar qu’elle a aimé et qui a disparu. Les pages consacrées au bateau voguant sur la mer sont admirables. Quand on est dans l’obligation de rester chez soi, donc privé arbitrairement de liberté, ces descriptions prouvent que Duras est un grand écrivain. Le ton est juste.

Exemple : « La mer était calme, chaude, et le bateau avançait dedans comme une lame dans un fruit mûr. Elle était plus sombre que le ciel. »

Ou encore : « Nous entrâmes dans le détroit. Tarifa arriva, minuscule, incendiée de soleil, couronnée de fumée. À ses pieds innocents se trama le changement le plus miraculeux des eaux de la terre. Le vent se leva. »

L’atmosphère torpide invite à la rêverie d’un ailleurs inconnu et dont pourtant la nostalgie nous étreint le cœur. C’est de plus en plus lourd, moite, presque irrespirable. L’intrigue s’étire lentement. On entre peu à peu dans la psychologie des personnages. On apprend à les saisir de l’intérieur. On ne veut plus les quitter. La navigation se poursuit sans saccade, dérivation qui permet de toucher l’essence du temps. La nuit est douce comme la peau de la femme désirée.

Ce dialogue :

Et si j’avais tout inventé ? dit-elle.

Tout ?

Tout.

Défilé de noms qui invitent au voyage : Sète, Tanger, Abidjan, Léopoldville. Quitter l’Europe épuisée, presque exsangue. Cette remarque qu’on lit et qui prend un relief particulier : « Qu’est-ce qu’on ne fait pas croire aux gens pendant les guerres, dis-je. » Tant de mensonges, en effet. Une autre : « C’est bien connu que c’est dans les ports qu’on trouve le plus grand nombre de secrets. »

J’imagine – dernier luxe d’un confiné – que le marin débarque à Marseille, ville rebelle et éclatante, où l’espoir a trouvé refuge à l’IHU méditerranéen dirigé par le professeur Didier Raoult, un Français leader mondial en matière d’infectiologie. Ce médecin atypique, cheveux longs, barbe de biker, bague tête de mort à l’auriculaire, teste la population, administre son protocole qui n’a rien de compassionnel. Il avance contre vents et marées. On le critique, le pouvoir le blâme. Les Diafoirus lui disent de fermer sa gueule. Il continue. C’est un marin chevronné. Il est parti bourlinguer sur un navire de la marine marchande à 18 ans, avant de passer son bac littéraire à 20 ans en candidat libre, puis de faire médecine. Il tient la barre, fixe le cap. Il ira jusqu’au bout. C’est un pragmatique. La médecine est d’abord expérimentale. Consultez les travaux du physiologiste Claude Bernard pour vous en convaincre. Raoult progresse, comme L.F. Céline marchait dans les rues de la banlieue parisienne, soignant les ouvriers dans leur misérable pavillon. Les séides des groupes pharmaceutiques tirent sans sommation. Raoult les balaie d’un revers de main vénitien. Il sait qu’il a raison. Il a parcouru le monde pour traquer les microbes, bactéries et autres virus. Le terrain, il n’y a que ça de vrai. Raoult raconte sa très longue expérience dans Épidémies : vrais dangers et fausses alertes (Michel Lafon). C’est passionnant.

Les oiseaux, dès l’aube, chantent. Cela devrait nous rassurer. Duras, pour conclure : “Les oiseaux, c’est comme l’amour, ça a toujours existé.” Toutes les espèces disparaissent, mais pas les oiseaux. Comme l’amour.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !