Le thème (sinon le mot) d’identité apparaît, en Europe, avec le romantisme. Il est la réponse du romantisme à la philosophie des Lumières et à la Révolution française qui postulent que l’homme devient humain par sa capacité d’être autonome, c’est-à-dire de penser, d’agir, de juger par lui-même. Par lui-même et non par le secours d’une autorité extérieure à la raison.

Cette capacité, les révolutionnaires français en ont revendiqué le plein exercice. Ils ont voulu reconstruire la société humaine sur le fondement de la raison (de leur raison). Du passé, ils ont décidé de faire table rase. « Notre histoire n’est pas notre code », disait fièrement Rabaut-Saint-Étienne. Et il ajoutait : « Tous les établissements en France couronnent le malheur du peuple. Pour le rendre heureux, il faut le renouveler, changer ses idées, changer ses lois, changer ses mœurs, changer les hommes, changer les choses, changer les mots… Tout détruire ; oui, tout détruire puisque tout est à recréer. »

Le romantisme politique s’est donc formé en réaction à cette entreprise régénératrice et destructrice. La violence révolutionnaire, dit, par exemple, Edmund Burke, dans ses Réflexions sur la Révolution française, n’est pas un accident de l’Histoire, un effet des circonstances, mais un pur produit de la présomption. « Les esprits éclairés, qui ont cru bon de rompre le cours des choses, n’ont aucun respect pour la sagesse des autres, mais en compensation ils font à la leur une confiance sans bornes. » Ils se font gloire, ces esprits éclairés, de secouer les vieux préjugés alors que ceux-ci sont « la banque générale et le capital constitué des nations et des siècles, et qu’il vaudrait bien mieux employer sa sagacité à découvrir la sagesse cachée qu’ils renferment ». Cette désastreuse politique procède, selon les romantiques, d’une métaphysique fallacieuse. Ce qui fait l’humanité de l’homme, disent-ils, ce n’est pas l’arrachement à sa condition de minorité, c’est sa filialité, sa dette à l’égard des morts ; ce n’est pas l’autonomie, c’est l’appartenance ; ce n’est pas la capacité de s’abstraire de toute tradition, de toute détermination et de toute humanité particulière, c’est l’inscription dans un monde. L’homme n’est pas son propre fondement, il est issu d’une source qui le transcende et le précède. Extraire l’homme de sa tradition, le couper de ses pères, repartir de zéro pour fonder une société nouvelle avec des individus autonomes, cela ne peut conduire qu’à une destruction de ce qui est constitutif à l’humanité de l’homme. Telle est donc l’objection identitaire faite par les romantiques aux Lumières et à la Révolution française.

Cette objection va se durcir dans la seconde moitié du XIXe siècle.

« Il n’y a point d’homme dans le monde, disait Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la Révolution française. J’ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc… Je sais même, grâce à Montesquieu, qu’on peut être persan : mais quant à l’homme, je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe, c’est bien à mon insu. » Et Barrès, un siècle plus tard : « C’est toujours l’histoire des droits de l’homme. Quel homme ? Où habite-il ? Quand vit-il ? » Pour l’un comme pour l’autre, l’homme est humain en vertu de son imprégnation par une histoire, une culture, une manière distincte de percevoir, de désirer et de ressentir.

Mais Barrès va plus loin que de Maistre. Sa critique des Lumières ne laisse aucune marge d’indétermination : « L’individu s’abîme pour se retrouver dans la famille, dans la race, dans la nation. » Les Lumières : l’individu s’affirme, la société est une association d’êtres indépendants les uns des autres et réunis par un libre consentement. Barrès : l’individu s’abîme, la société est une communauté qui précède et qui façonne ses membres. Modèle contractuel dans un cas, modèle organique dans l’autre. Fort de ce déterminisme radical, Barrès oppose à tous ceux qui s’efforcent d’apporter les preuves de l’innocence de Dreyfus cette catégorique fin de non-recevoir : « Dreyfus est coupable, je le conclus de sa race. »[access capability= »lire_inedits »]

Le XXe siècle conduira cette logique à son paroxysme de violence. Les nazis tireront de l’incompatibilité des races la terrifiante mission d’effacer tous les Dreyfus de la surface de la Terre. L’Europe actuelle porte la marque de ce traumatisme. Nous vivons, et peut-être pour longtemps encore, dans une époque post-hitlérienne. À la question : qu’est-ce qui définit l’Europe ? – le sociologue allemand, Ulrich Beck, répond : le cosmopolitisme. Autrement dit, le propre de l’Europe est de ne pas avoir de propre. Son histoire n’est pas son code, son origine n’a rien à voir avec sa destination, sa destination consiste même à se démettre de son origine. Conçue comme l’antithèse de l’Europe nationaliste et de son cortège de dévastations morales et physiques, elle se dépouille, pour se faire, de son particularisme, elle décide pour exister de se quitter. Le devoir de mémoire lui commande l’oubli d’elle-même. Affirmer son être, dit-on à la lumière noire de l’apocalypse nazie, c’est introduire une distinction, donc une discrimination potentielle entre soi et l’autre. Il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Le « Plus jamais ça ! » nous enjoint de répudier ce qui nous spécifie. Nous avons des valeurs, des idéaux, mais nous ne voulons pas que ceux-ci aient un corps, qu’ils soient ancrés dans un territoire ou dans une généalogie : tout ce qui signale notre appartenance ou notre ascendance nous plonge dans une sorte de malaise. Nous sommes d’autant moins enclins à parler d’identité européenne, que nous avons choisi l’Europe pour en finir avec les maléfices de l’identité. Fuir éperdument l’enracinement, l’attachement, l’héritage; résilier tout prédicat identitaire, se désaffilier : telle est la mission autocivilisatrice que s’assigne l’Europe en tant qu’Union européenne.

Et cela ne suffit pas. Un autre travail, simultanément, lui incombe. Car un autre traumatisme la hante : la colonisation, c’est-à-dire le processus d’expansion par lequel certains pays en sont venus à prendre possession de territoires extérieurs aux leurs et à placer leur population sous la domination d’un mode d’existence individuelle et collective imposé comme le seul et unique modèle de civilisation possible. Sous le regard de ceux que Frantz Fanon a appelé les « damnés de la terre », l’universalisme européen n’apparaît pas moins coupable que l’explosion des particularismes qui ont dévasté l’Europe car il est lui-même un particularisme qui s’ignore, un chauvinisme caché.

Les Lumières ont décrit l’Histoire comme le mouvement progressif au cours duquel s’estompent les particularités et se rompent les cloisonnements entre les hommes. Et l’Europe, qui se perçoit elle-même comme l’avant-garde de cette marche vers l’universalité, a justifié son hégémonie planétaire par sa vocation missionnaire. Pour expier cette arrogance, elle est sommée de s’ouvrir. L’Europe n’est rien de substantiel, dit Ulrich Beck, et, ajoute-t-il, l’envers de cette vacuité substantielle est une tolérance, une ouverture radicale. Il revient donc à l’Europe d’emprunter résolument la voie kantienne d’une identité négative, c’est-à-dire, comme l’écrit le philosophe français Jean-Marc Ferry, « une identité dont le principe consiste dans la disposition à s’ouvrir sur d’autres identités ». Tout le contraire, autrement dit, d’une identité identitaire, repliée sur ses valeurs patrimoniales, autocentrée sur son fond spirituel et soucieuse d’en affirmer sa spécificité. Gianni Vattimo synthétise ce nouvel idéal européen sous la forme d’un slogan, « De l’universalisme à l’hospitalité », et il prend l’exemple du dialogue interreligieux : « Si elle veut se concrétiser sous la forme de l’hospitalité, l’identité du chrétien ne peut que se réduire presque totalement à écouter ses hôtes et à leur laisser la parole. »

Tous ces penseurs européens nous disent que la Turquie doit pouvoir faire partie de l’Europe, car l’Europe elle-même ne fait plus partie de l’Europe : elle n’est pas une civilisation mais une gerbe de valeurs. En d’autres termes, qu’il ne revient plus à l’Europe de convertir qui que ce soit − conversion religieuse ou résorption de la diversité des cultures dans la catholicité des Lumières. L’Europe doit s’arracher à elle-même, non pour que les autres l’imitent mais pour qu’ils puissent être eux-mêmes. Elle choisit la voie kantienne, mais elle ne répudie pas le romantisme en faveur de l’Aufklärung, elle préconise un romantisme pour autrui. Elle ne doit plus être la civilisation universelle : elle doit s’extraire de son être pour ne forcer personne d’autre à renoncer au sien. Il lui revient de mettre sa culture à distance afin que chaque culture puisse vivre à l’aise sur son sol. Bref, l’abstraction n’est pas pour elle un titre de gloire, mais la forme prise par sa repentance.

Les élites de l’Europe post-hitlérienne réservent donc un accueil contrasté à la notion d’identité. Le débat sur l’identité nationale lancé en 2010 par le gouvernement français a suscité l’indignation du monde intellectuel. Il a été arrêté net après une pétition intitulée « Nous ne débattrons pas » et signée par 40 000 citoyens en colère. Même méfiance pour le projet d’une Maison de l’Histoire de France, dénoncé comme une régression nationaliste, alors que l’Histoire telle qu’elle s’écrit aujourd’hui est une histoire des rencontres, des connexions, des métissages. Mais suspecte, et même criminelle, lorsqu’elle est nationale, l’identité se trouve valorisée lorsqu’elle est minoritaire ou étrangère. Comme l’écrit le philosophe Alain Renaut, « la promotion de la diversité semble être devenue aujourd’hui une des ardentes obligations que se donnent à elles-mêmes nos sociétés démocratiques ».

Le temps serait donc venu, maintenant que la nation s’est vidée d’elle-même, de reconnaître toutes les identités (religieuses, sexuelles, ethniques, régionales) marquées du sceau de la différence. Prenons exemple sur Rome, ville sans origine, nous dit la latiniste Florence Dupont. « Dans la société ouverte et multiculturelle de nos ancêtres les Romains, la citoyenneté romaine était non seulement un statut juridique sans contenu racial, ethnique ou culturel mais qui reposait sur l’origo, notion juridique complexe qui impliquait que tout citoyen romain, d’une façon ou d’une autre, venait d’ailleurs. »

Il y a un peu plus d’un an, je me suis rendu dans l’école communale, rue des Récollets à Paris, où j’avais appris à lire, à écrire et à compter. Ce pèlerinage a été pour moi très instructif. Sur un mur du hall, j’ai vu, accrochée, une carte du monde avec des photographies d’élèves épinglées notamment sur les pays du continent africain. Au bas de la carte, cette légende : « Je suis fier de venir de… » J’ai été très frappé. Mes parents sont nés en Pologne, nous avons bénéficié d’une naturalisation collective lorsque j’avais un an. Jamais l’école ne m’a fait honte de mes origines. Jamais non plus elle ne m’a invité à m’en prévaloir. L’origine était hors-sujet. Mais c’était une autre époque. Les temps ont changé : nauséabonde est aujourd’hui la fierté d’être français, digne de considération et d’éloge, la fierté de venir de. La société doit donc être a-culturelle et la nation a-nationale pour permettre aux diverses identités qui la composent de s’épanouir sans entrave. Sous le prisme du romantisme pour autrui, la nouvelle norme sociale de la diversité dessine une France où l’origine n’a le droit de cité que lorsqu’elle est étrangère, où toutes les identités sont bienvenues sauf l’identité française. Un militant d’une organisation créée après les émeutes de 2005 déclarait dans Libération : « Je ne suis pas un Français issu de l’immigration, je suis un Français faisant partie de la diversité française. » Sa déclaration signifie que la France en lui, c’est lui. Qu’on ne lui parle plus d’assimilation ni même d’intégration : le pays qu’il habite n’est pas une patrie, c’est une auberge espagnole. L’opinion éclairée applaudit car elle veut tenir compte d’un passé marqué par l’exclusion ou la domination de l’Autre et faire face dignement à la nouvelle réalité multiculturelle. Mais jusqu’où va la domination ?

En 2005, paraissait un rapport, rédigé sous la houlette de Jean-Pierre Obin par dix inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, sur les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires. L’étude portait sur 61 collèges, lycées et lycées professionnels répartis dans une vingtaine de départements et soulignait les difficultés croissantes que rencontraient les professeurs de philosophie et de lettres. On y apprend que les philosophes des Lumières, en particulier Voltaire et Rousseau, sont particulièrement visés. « Rousseau est contraire à ma religion », proclame un élève d’un lycée professionnel. Molière et notamment Le Tartuffe sont également des cibles de choix. Les professeurs doivent faire face au refus d’étudier ou de jouer la pièce. Madame Bovary est jugée dangereusement favorable à la liberté de la femme. Plus loin dans le rapport, on lit que, pour certains élèves et de ceux qui les influencent, l’histoire exprime une vision judéo-chrétienne et déformée du monde. Même diagnostic dans le rapport déjà cité du Haut Conseil à l’intégration, remis le 28 janvier 2011. « Pour des générations d’enfants d’immigrés, la formule bien connue de » Nos ancêtres les Gaulois… », aujourd’hui considérée comme assimilatrice, était conçue comme un moyen d’intégrer dans une même histoire des élèves venus de pays différents. Or depuis quelques années, dans un nombre croissant d’établissements, les cours d’histoire sont les lieux de contestation et de mise en concurrence de mémoires particulières qui témoignent du refus de partager une histoire commune. Trois questions provoquent des situations de tension : le fait religieux, l’extermination des juifs d’Europe, le conflit israélo-palestinien. La vision du monde qui semble s’opérer est binaire : d’un côté, les opprimés victimes de l’impérialisme des Occidentaux et ce, depuis les temps les plus reculés, et de l’autre les oppresseurs, les Européens, les Américains, les Blancs pilleurs du tiers-monde. Cette vision fantasmée sert d’explication à l’histoire mondiale et de justification aux échecs personnels. »

Cette contestation n’a pas lieu partout. Elle existe dans ce qu’il est convenu d’appeler les « quartiers sensibles ». Des quartiers qui se vident peu à peu de leur population autochtone. Plus on parle de vivre-ensemble et plus s’aggravent les séparatismes géographiques et culturels. Les Français de souche déménagent dans les zones rurales et périurbaines. Dans Fractures françaises, le géographe Christophe Guilluy explique ce phénomène par le fait que les autochtones ont perdu le statut de référents ou de prescripteurs culturels qui était le leur dans les périodes précédentes de l’immigration. Ils en souffrent. Leur mobilité témoigne de leur malaise. Sont-ils pour autant xénophobes ? Est-ce faire preuve de racisme que de déplorer cette dégradation statutaire ? Ces questions méritent d’être posées. Ma réponse sera négative et j’invoquerai, pour l’argumenter, la réflexion de Claude Lévi-Strauss.

En 1952, le déjà célèbre anthropologue prononce à l’Unesco une conférence qui fera date : « Race et histoire ». Dénonçant l’ethnocentrisme, c’est-à-dire la tendance de toutes les cultures humaines à croire qu’elles incarnent à elle seule l’humanité et que ceux qui vivent autrement sont des sauvages ou des barbares, il rappelle que, quelques années après la découverte de l’Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d’enquête pour savoir si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s’appliquaient à immerger les Blancs prisonniers afin de vérifier si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Il conclut de cette similitude : « Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie. » Cette conférence a été reçue comme une nouvelle lettre sur la tolérance : après l’acceptation de la diversité des opinions, l’acceptation et même la célébration de la diversité culturelle, c’est-à-dire de la pluralité des identités collectives. « L’Europe s’est proclamée supérieure au reste du monde à cause de la machine à vapeur et de quelques autres prouesses techniques dont elle pouvait se targuer. » Claude Lévi-Strauss, à l’ère de la décolonisation, lui rabat le caquet. Ce faisant, il nourrit la mauvaise conscience nationale et européenne.

Mais Race et histoire n’était pas son dernier mot. Vingt ans plus tard, il prononce, devant la même assemblée, une autre conférence, « Race et culture », et là, il fait scandale. Il avait écrit le bréviaire de l’antiracisme, et voici qu’il s’insurge contre l’abus de langage par lequel on en vient à confondre le racisme avec des attitudes normales, légitimes même et, en tout cas, inévitables.

Qu’est-ce que le racisme ? C’est, dit Lévi-Strauss, une doctrine précise qui peut se résumer en quatre points : une corrélation existe entre le patrimoine génétique et les aptitudes intellectuelles ; ce patrimoine est commun à tous les membres de certains groupes humains ; ces groupements appelés « races » peuvent être hiérarchisés ; cette hiérarchie autorise les « races » dites supérieures à commander, à exploiter les autres, éventuellement à les détruire. Théorie indéfendable, pratique abominable mais, prévient Lévi-Strauss, « on ne saurait ranger sous la même rubrique ou imputer automatiquement au même préjugé l’attitude d’individus ou de groupes que leur fidélité à certaines valeurs rend totalement ou partiellement insensibles à d’autres valeurs. Il n’est nullement coupable de placer une manière de vivre ou de penser au-dessus de toutes les autres et d’éprouver peu d’attirance envers tels ou tels dont le genre de vie, respectable en lui-même, s’éloigne par trop de celui auquel on est traditionnellement attaché. Cette incommunicabilité relative n’autorise certes pas à opprimer ou à détruire les valeurs qu’on rejette ou leurs représentants mais, maintenue dans ses limites, elle n’a rien de révoltant. Elle peut même représenter le prix à payer pour que les systèmes de valeurs de chaque famille spirituelle ou communauté se conservent et trouvent dans leur propre fonds des ressources nécessaires à leur renouvellement. »

Claude Lévi-Strauss nous invite, nous autres Français, nous autres Européens, à nous percevoir non pas comme la civilisation en marche mais comme une civilisation particulière. Certes, nous devons, dit-il, tirer les leçons du XXe siècle et reconnaître l’altérité. Il nous faut combattre la tentation ethnocentrique de nous ériger en modèle idéal mais aussi, ajoute Lévi-Strauss, la tentation pénitentielle de nous défaire de nous-mêmes pour expier nos fautes. Notre héritage mérite d’être préservé, entretenu et transmis. Notre civilisation est une proposition de monde qui s’adresse aussi bien aux autochtones qu’aux nouveaux arrivants. Pour assurer la cohésion sociale et sauver le vivre-ensemble, il ne faut pas remplacer cette proposition par la proposition multiculturelle mais il faut au contraire la maintenir fermement et la transmettre sans honte.

Mais savons-nous et pouvons-nous encore transmettre ? Ne sommes-nous pas entrés démocratiquement et technologiquement dans l’ère de la communication horizontale, instantanée et perpétuelle ? Comme l’écrit Régis Debray, « la nouvelle mappemonde des réseaux relègue dans l’ombre les chaînons élimés du mémorable. La profondeur de champ s’accroît, la profondeur de temps se ratatine. Et les nouvelles générations, sans repères temporels ni inscription dans l’histoire, et qui naviguent à leur aise sur la Toile se noient dans la chronologie. »

La chronologie, c’est à l’école de la fournir et d’assurer la transmission. Mais bon gré mal gré, l’école s’aligne toujours d’avantage sur le paradigme communicationnel, comme en témoignent les manuels. Si du passé ils ne font pas exactement table rase, ils ne cessent d’appeler le contemporain à la rescousse, non sans cocasseries involontaires, nous dit Mona Ozouf dans une enquête sur l’enseignement du français publiée par la revue Le Débat : « Comme la Première épître aux Corinthiens n’est à l’évidence pas un texte facile, ils proposent aux élèves de rédiger une lettre destinée à quelque journal, » après avoir relu la lettre de saint Paul et, éventuellement, écouté la chanson de Jacques Brel, Quand on n’a que l’amour « . Ils les sollicitent pour des sondages privés de tout suspense : » Admettez-vous que l’on puisse lever tous les tabous ? » et, plus drôle encore : » Seriez-vous partisan d’une simplification de l’orthographe ? » Ils leur demandent de » rédiger un dialogue sur un forum d’Internet entre un adolescent branché et un homme plus âgé qui s’en tient aux méthodes traditionnelles « . » Tenir l’actualité comme seule capable d’éveiller le désir est la foi des manuels qui, parfois, l’exhibent ingénument en quatrième de couverture : » Magnard dépoussière les classiques et fait briller les contemporains. « »

Ainsi, contrairement aux affirmations des nationalistes et de leurs ennemis, l’identité n’est pas une fatalité, une donnée intangible, mais un lien, fragile et toujours susceptible d’être rompu, entre les vivants et les morts. L’héritage ne relève pas de l’hérédité mais de la responsabilité. Il faut savoir l’accueillir, l’entretenir, le cultiver, l’agrandir et parfois le défendre. Sa transmission ne va pas de soi. Le rejet, l’ingratitude, la distraction : tout peut arriver. Nous avons la liberté de regarder ailleurs et de n’être présents qu’au présent. Cette liberté est exercée sans frein dans l’euphorie de l’interconnexion généralisée. « Synchronie gagnée, diachronie perdue », résume Debray : l’espace avale le temps. Ainsi meurent les morts. Ainsi plongeons-nous dans l’oubli avec, qui plus est, le sentiment d’accomplir notre devoir de mémoire.

Ce devoir, je l’accomplirai pour ma part en citant Simone Weil. Dans un livre écrit en 1942, au cours des années les plus sombres de notre histoire collective, et publié après la guerre par Albert Camus, sous un titre qu’on ne comprend plus aujourd’hui, L’Enracinement, elle donne à son amour pour la France le nom de « patriotisme de compassion ». Qu’est-ce que le patriotisme de compassion ? C’est « un sentiment de tendresse poignant pour une chose belle, précieuse et périssable ». Et Simone Weil ajoute : « La compassion pour la fragilité est toujours liée à l’amour pour la véritable beauté parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d’une existence éternelle et ne le sont pas. »

C’est cette compassion, à n’en pas douter, qui animait Claude Lévi-Strauss quand il écrivait Race et histoire.

La suite demain…[/access]

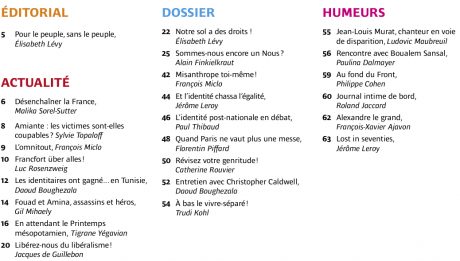

Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.

Pour acheter ce numéro, cliquez ici.

Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !