On a dit de Hugo qu’il était « l’homme-siècle ». Il a couvert en tout cas, de vie active, la période 1820-1885 : peut-être vaudrait-il mieux parler d’ « homme-génération », tant les fervents du Romantisme, nés avec lui, se sont éteints en gros à l’automne ou l’hiver de sa vie.

Sean Connery a été l’homme du baby-boom. De 1962 à 2001, il a accompagné tous ceux de ma génération — et moi-même.

Bien sûr, il appartenait lui-même à la génération précédente. Pour qu’il fût notre idole en ce début des années 1960, quand nous avons quitté les barboteuses et les culottes courtes, il fallait bien cet écart — tout comme les acteurs-fétiches de la génération présente n’étaient pas nés avec le siècle. Sean Connery, né en 1930, a été pour nous ce que fut Cary Grant (né en 1904) pour la génération de nos parents.

Il est d’ailleurs significatif que Fleming, qui n’était pas exactement un perdreau de l’année quand on a pensé à adapter ses romans, ait justement pensé à Cary Grant pour incarner son héros. Mais en 1961, Grant avait déjà 57 ans — un peu tard pour se lancer dans les cascades que supposait le rôle. Et il était probablement trop cher pour la bourse de Broccoli et Saltzman, qui n’avaient encore rien produit de bien marquant. L’ex-Monsieur Muscle Ecosse, qui lui non plus n’avait rien tourné de mémorable, leur convenait tout à fait.

A lire aussi, Thomas Morales: Sean Connery est éternel…

J’avais neuf ans, mes parents m’ont emmené voir Docteur No. Cela faisait un certain temps que le sexe avait pointé son nez entre mes jambes. L’apparition d’Ursula Andress sur une plage dorée, pointant son poignard sur ce grand escogriffe de 007, voilà qui m’enchanta. J’ai immédiatement commencé à lire les romans de Fleming, qui paraissaient l’un après l’autre sous la couverture unique où s’étalait le sourire sarcastique et le Walther PPK de l’agent secret par excellence. Une magnifique opération de communication de la CIA, quand on y pense. Le KGB de l’époque n’a même pas été fichu d’imposer une image concurrente. Nous sommes tous devenus des honorables correspondants du MI5. Ils n’ont pas dû aimer ça, à l’Huma.

Nous ne pensions pas pour autant que les vrais agents secrets ressemblaient à 007. Après tout, nous avons lu John Le Carré, et nous savons bien que dans la réalité des « Services », il y a bien davantage de George Smiley que de James Bond. Mais la réalité n’a rien à voir avec l’usine à rêves qu’était Sean Connery. Et encore, ce diable d’homme a incarné l’un des héros de Le Carré — dans la Maison Russie !

Pourquoi lui — et pas Roger Moore, qui juste avant avait débarqué sur les rares écrans de télévision avec Ivanhoé (nous nous rassemblions entre voyous pour regarder les épisodes chez le seul d’entre nous assez fortuné pour avoir un récepteur) ? Mais Moore était trop propre, trop souriant — trop américain, bien qu’il fût lui aussi britannique. Il lui manquait l’ironie, l’auto-dépréciation de Connery. Et pourquoi un Anglo-saxon ? Nous aurions pu choisir Jean-Claude Drouot, qui à partir de 1963 incarna Thierry-la-Fronde. Mais il faisait trop gamin et de fait, il avait huit ans de moins que Bond. Il nous fallait un modèle de dur, un modèle de chic, un modèle d’homme.

D’autant que par flair ou par peur de s’ennuyer, Sean Connery se diversifia très vite. Après Bons baisers de Russie, où Bond, selon l’expression de Fleming, « faisait le gigolo pour l’Angleterre », ma mère, qui adorait Hitchcock, m’emmena voir — j’avais 11 ans — Pas de printemps pour Marnie — et quelques semaines plus tard, Goldfinger. Ah, sortir de Goldfinger en fredonnant le tube chanté par Shirley Bassey… Voilà qui n’arrivera pas aux générations présentes ! En fait, Connery a rythmé ma vie. J’avais 12 ans, j’étais en 5ème, quand j’ai vu la Colline des hommes perdus — un pur chef-d’œuvre de Sidney Lumet. Cette même année, ce fut Opération Tonnerre. Puis On ne vit que deux fois — et le roman correspondant m’initia aux haïkus de Bashô. En 1968, entre deux manifs, Shalako, d’Edward Dmytryk — dont, fou de westerns comme j’étais, j’avais adoré l’Homme aux colts d’or ou Alvarez Kelly.

Après mon admission à l’ENS, je me suis gavé de cinéma — passant des journées et des nuits à la Cinémathèque de Chaillot, claquant mon salaire de Normalien dans les salles obscures où débarquèrent The Offence, d’une brutalité qui laissait loin derrière celle des sbires des Raymond Marcelin, Zardoz qui nous stupéfia dans le genre nanar, et enfin, en 1975, l’Homme qui voulut être roi, parce que la combinaison de John Huston et de Bond (c’est dur pour un Français d’appeler Connery son idole…) ne pouvait être que mémorable — et elle le fut.

Mais le film qui me marqua le plus, dans ces années 1970, ce fut la Rose et la flèche. Je sortais d’une grande histoire — en fait, je plains ceux qui, à chaque moment de leur vie, ne sont pas en train de sortir d’une grande histoire, étant entendu que les ruptures sont plus fécondes en émotions que les premiers pas, et la romance de Robin Hood et de Marianne, de Bond et d’Audrey Hepburn, me tira des larmes. Comme elle le fit chaque fois que j’ai revu ce film, qui mêle inextricablement souvenirs personnels et haut pouvoir émotionnel. Essayez de rester de marbre aux dix dernières minutes, cœurs de pierre ! C’est beau comme la mort d’Athos dans le Vicomte de Bragelonne.

Nous pensions Bond perdu pour toujours sous les jabots de dentelle de Roger Moore — mais il revint dans Jamais plus jamais pour un dernier Hourra, comme on dit, justement, dans les westerns. J’avais trente ans pour le coup, je pouvais sans peine m’identifier au rude quinquagénaire qui exhibait désormais ses tatouages de marin britannique. Et Kim Basinger, quelle trouvaille ! Il paraît que c’est sa femme qui a conseillé à Connery, producteur sur ce film, d’embaucher la petite blonde flexible. Une belle idée !

Car Bond n’est pas un héros linéaire. Il n’est pas une star, c’est une galaxie. Comme Arthur autrefois emmenait avec lui toute la Table Ronde, Sean Connery trimballe dans son ombre une kyrielle de seconds rôles, masculins : Michael Caine dans l’Homme qui voulut être roi ! Murrray Abraham dans le Nom de la Rose ! Harrison Ford dans Indiana Jones III, ou Kevin Costner dans les Incorruptibles… Sans lui, Christophe Lambert aurait-il persisté à vivre dans la mémoire cinématographique ? Et une autre kyrielle de jolis rôles féminins : Tippi Hedren, Honor Blackman, Brigitte Bardot, Candice Bergen, Michelle Pfeiffer, tant d’autres… Pendant que les petits garçons perpétuels se berçaient d’épopées et de créatures lascives, leurs copines rêvaient à l’homme élu le plus sexy de la planète à 58 ans — forever young, comme disait Terence, avec qui il avait vraiment débuté…

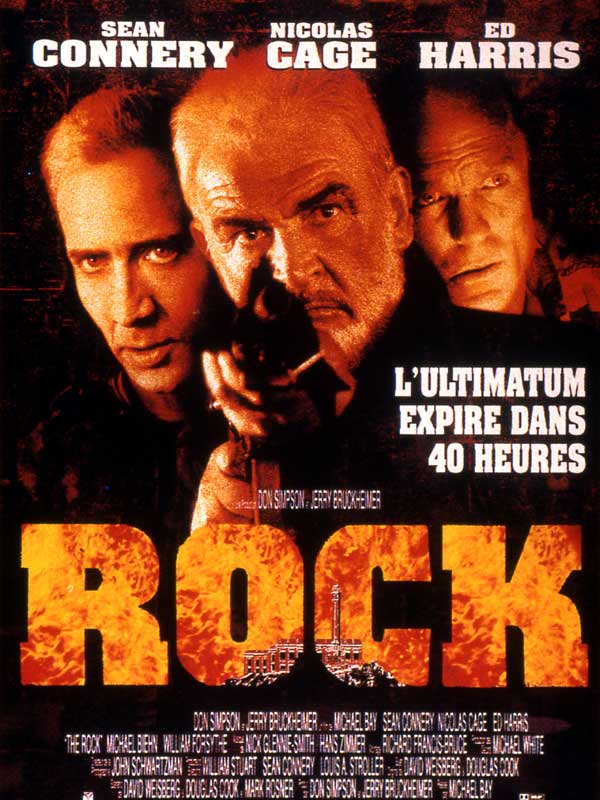

Et bien qu’il fût Bond, il était tous les autres — toutes les histoires que se racontent pour s’endormir les grands petits garçons. Capitaine de sous-marin, roi Richard ou King Arthur, médecin en Amazonie ou en Afrique, évadé d’Alcatraz, spécialiste du Japon, gentleman-cambrioleur ou auteur solitaire et reclus d’un roman unique, type Salinger, il a donné un lustre évident à des films qui parfois ne cassaient pas grand-chose, mais se magnifiaient par sa seule présence.

Il n’y a qu’en politique qu’il n’a jamais varié. Free Scotland ! Ma foi, avec le Brexit, on n’en est plus très loin. Et puis un homme qui va voir la reine Elisabeth nu sous son kilt, comme autrefois Wallace, ne peut être entièrement mauvais.

Mieux : il a su s’éclipser sur la pointe des pieds quand il a jugé qu’il n’avait plus de propositions à sa taille — ou de son âge. Grâce à l’exorbitance de ses années, son monument était achevé, dirait Chateaubriand. Il s’est donc éteint dans son sommeil — j’aurais assez mal pris qu’il mourût d’une maladie longue et invalidante.

Son épouse a dit que dans les derniers temps, il errait dans son monde. Il nous laisse seuls dans le nôtre. Mais il l’a enchanté si longtemps qu’on lui pardonne volontiers de nous faire défaut aujourd’hui. J’ai failli être triste — mais enfin, il nous reste Clint Eatswood. Après lui, le déluge.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !