Le retour improbable de Ferdinand avec sa malle de manuscrits inédits s’est produit. L’écrivain avait crié qu’on lui avait volé ce trésor inestimable à la Libération, rue Girardon, à Montmartre. On ne l’avait pas cru. Avec lui, on se situe toujours entre mensonge et vérité. Un affabulateur, un mythomane, le persécuté absolu ! C’était pourtant vrai.

Émotion d’abord

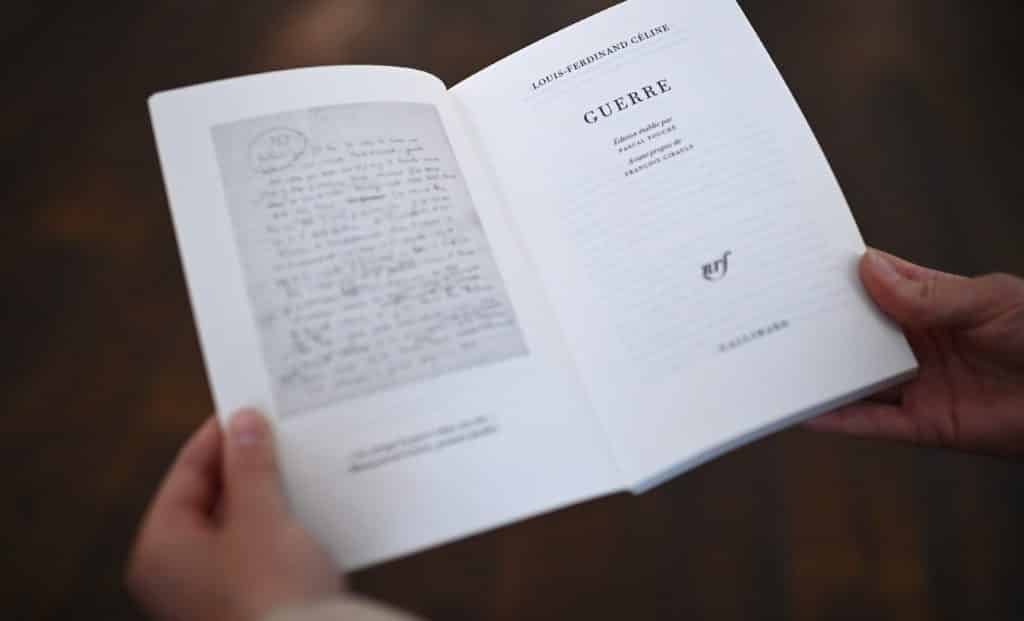

Et nous voici avec le premier inédit intitulé Guerre par l’auteur lui-même (Gallimard en annonce deux autres publiés à l’automne). Céline avec ses titres qui font mouche. Au moment où la guerre revient tourmenter la vieille Europe arthritique, gourmande de corps calcinés, nous lisons, estomaqués, l’expérience du front vécu par le brigadier Ferdinand, blessé grièvement à la tête et au bras. La réalité est transformée par le style de Céline, l’émotif direct au bout du stylo, la phrase torturée par la brutalité du propos, la syntaxe hachée, l’argot de ses potes Le Vigan et Gen Paul, le françoys de Villon et Rabelais pour dire l’indicible, l’horreur, la méchanceté des hommes, leur insondable lourdeur. Ferdinand a un train dans la tête, un boucan d’enfer, des vertiges, il est nauséeux, vomit plusieurs fois pas jour.

A lire aussi : Céline dans les Relay H

J’ai lu que le livre n’était pas abouti, qu’il aurait sûrement été retravaillé par l’auteur avant publication. J’ai lu encore que le souffle manquait, que le bâtiment narratif était bancal, que parfois on trouvait le temps long malgré seulement 150 pages. Je n’ai rien ressenti de tel. Car avec Céline, on ressent d’abord, on analyse après. L’émotion, toujours. L’érection du cœur. À côté de cette mollesse contemporaine qu’on lit, des phrases poussives, alourdies d’idéologie, des pâquerettes qu’on veut te faire pousser dans la tête alors que le monde rugit de haine et de ressentiment, le texte de Céline nous réveille avec sa puanteur, ses borborygmes énormes, sa fureur incontrôlable, cette peur permanente de la mort qui te guette, te renifle et emporte toujours le gras de ton bide. Et la bêtise des hommes partout, lassante, permanente.

« Bandatoire de naissance »

Ferdinand, à propos du premier conflit mondial : « L’abattoir international en folie. » La phrase, nourrie par l’abomination des combats, les pieds dans les viscères des copains de tranchées. Pas la guerre commentée en chemise blanche et barbe de trois jours sur un plateau télé.

A lire aussi : «La guerre marque une rupture profonde pour Céline»

Céline est blessé. On le retrouve à l’arrière, hôpital, parmi les agoniques, bas instincts libérés, partouzes des pulsions. Ça fornique partout, ça reluque, folie des fluides corporels, ballade des trous de balle, théâtre de la misère humaine. Les personnages sont à la fois hideux et touchants dans leurs formications permanentes. L’infirmière, Mlle Lespinasse, reine de la privauté buccale, la zélée prostituée Angèle, le souteneur Bébert, qui devient Cascade, pathétique quand il rate son suicide, émouvant quand on le fusille, car on fusille les soldats qui refusent la « boucherie héroïque ». C’est la cour des miracles à Peurdu-sur-la-Lys (Céline et ses noms inventés !). Il y a tout, l’érotomanie, la scatologie, la nécrophilie. C’est Georges Bataille en plus trash ! Mais avec le sexe plus drolatique, même si l’érotisme rejoint la mort. Portrait de la fougueuse Angèle : « Elle était bandatoire de naissance. Elle vous portait le feu dans la bite au premier regard, au premier geste. Ça allait même d’emblée bien plus profond, jusqu’au cœur pour ainsi dire (…). »

Céline et Georges Bataille

On apprend que le texte de Guerre a été écrit en 1934, et qu’il aurait dû être intégré au chef-d’œuvre de Céline, Voyage au bout de la nuit. C’est intéressant, cette date. Bataille, justement, écrit son plus beau et crépusculaire roman, Le bleu du ciel, à la même période. Il est en Espagne, à Tossa de Mar, chez son ami, André Masson. Au cœur du lumineux printemps espagnol, il annonce que la mort va faucher des millions d’hommes, que le massacre généralisé est programmé, que jamais pareille folie sanguinaire collective n’aura été atteinte. Il résume sa vision en une formule saisissante. Il évoque la « marée montante du meurtre ». Ce livre prophétique ne trouvera un éditeur qu’en … 1957.

Céline espérait que cette guerre serait la « Der des Ders ». On connaît la suite. L’écrivain, malgré ses objurgations hallucinées, ne put que constater la marche au second conflit mondial, décidé par les grandes organisations du foutoir général, avec une impréparation criminelle concernant la France, ce qui renforça son amertume. Comme le dit Ferdinand dans Guerre : « Les gens sont enragés. »

A lire aussi : Douglas Murray: l’Occident, le coupable idéal

Amer, mais également méprisant, notamment à l’égard de ses parents, avec cette phrase sans appel : « C’était bien des malheureux là au pied de mon lit, et pourtant c’étaient des puceaux. » À propos de sa mère, Ferdinand est encore plus véhément : « Elle me dégoûtait plus que ça encore. Je l’aurais bien dérouillée elle, à la fin des fins. J’avais mille et cent raisons, pas toutes bien claires mais bien haineuses quand même. J’en avais plein le bide des raisons. » Ça remonte à l’enfance, cette affaire, comme une maladie pernicieuse. Parce que c’est toujours en médecin que Céline analyse les hommes et leurs intrigues, petites ou grandes. Des hommes qui ont peur de crever dans d’atroces souffrances. Et plus ils souffrent, plus ils sont méchants.

Au cœur de l’abjection, quelques phrases émergent, poétiques. Ferdinand, son train au fond des oreilles, observe beaucoup le soleil et la poussée vitale vers l’été. Vous vérifierez. Et puis les peupliers, et les oiseaux aussi. « Le vent poussait dans les peupliers des bouffées comme des petits rires. Y avait d’énervant que les oiseaux dont les cris ressemblent tant aux balles. »

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !