Le professeur au Collège de France et spécialiste de notre littérature refuse d’idéaliser l’école de la IIIe République, réservée à une élite. Mais ce scientifique de formation déplore la perte des fondamentaux. Y compris chez les professeurs.

Alain Finkielkraut dit que la plus grande « fake news » de ces trente dernières années est « le niveau monte ». Partagez-vous ce diagnostic ?

Antoine Compagnon: C’est difficile à dire. Faute de données chiffrées sur la longue durée, il est impossible de comparer les résultats des élèves qui sortent aujourd’hui du primaire avec ceux de la IIIe République. Certes, les hussards noirs faisaient réussir un certain nombre d’élèves prometteurs, mais à peine 35 % d’une classe d’âge atteignait le certificat d’études entre les deux guerres. Je refuse d’idéaliser l’école de la IIIe République : on y comptait beaucoup de cancres dans le fond de la classe ou d’élèves qui manquaient la classe pour travailler, notamment durant les moissons. Cette école était très inégalitaire, mais on n’en a retenu que les exceptions, ces enfants de paysans devenus instituteurs, puis, à la troisième génération, agrégés comme Pompidou. La grande différence, c’est qu’à l’époque, on pouvait mener une vie normale et trouver un emploi en étant quasi illettré.

Au détour d’un de vos livres, vous notez tout de même que le certificat d’études équivalait largement au niveau actuel du bac !

Antoine Compagnon: Et le bac d’alors valait sans doute bien une licence d’aujourd’hui… mais très peu l’obtenaient ! Les lettres des soldats de la guerre de 1914 nous montrent que ceux qui avaient acquis un certificat d’études à la sortie de l’école primaire écrivaient parfaitement. Ils savaient faire des phrases, décrire ce qu’ils voyaient ; ils avaient une culture qui leur permettait de composer de belles rédactions. Ma grand-mère, qui avait son certificat d’études, disposait d’une culture littéraire et scientifique tout à fait remarquable. Pour lui avoir beaucoup écrit enfant, je puis témoigner de la valeur du certificat d’études avant 1914.

Justement, on a la désagréable impression que le niveau des diplômés s’est affaissé. Au cours de votre longue carrière d’enseignant, l’avez-vous senti ?

Antoine Compagnon: Sur une courte durée, le niveau s’est dégradé pour diverses compétences élémentaires. Aujourd’hui, de nombreux élèves maîtrisent à peine certaines bases au sortir du primaire, comme la règle de trois ou même la division. Et les étudiants qui s’inscrivent en lettres à l’université doivent suivre des cours de remise à niveau en orthographe et composition. Il y a des raisons d’être soucieux pour l’avenir de la culture mathématique et scientifique tout autant que pour la culture littéraire.

Il me faut préciser que vous avancez sur deux jambes : scientifique de formation, diplômé de Polytechnique puis des Ponts et Chaussées, vous avez ensuite bifurqué vers la littérature. Pourquoi êtes-vous plus soucieux de l’avenir des scientifiques ?

Antoine Compagnon: Les petits Français obtiennent de mauvais résultats aux tests PISA portant sur leur niveau en sciences. C’est en partie dû au recrutement des professeurs des écoles – comme on appelle maintenant les instituteurs – qui sont majoritairement issus des filières littéraires. La plupart des futurs enseignants du primaire intègrent les ESPE (ex-IUFM) après une licence littéraire. Ces écoles de formation tentent d’y remédier en leur donnant après coup un minimum de culture scientifique, mais leurs lacunes, ou leur incuriosité, resteront, et elles se transmettront aux élèves.

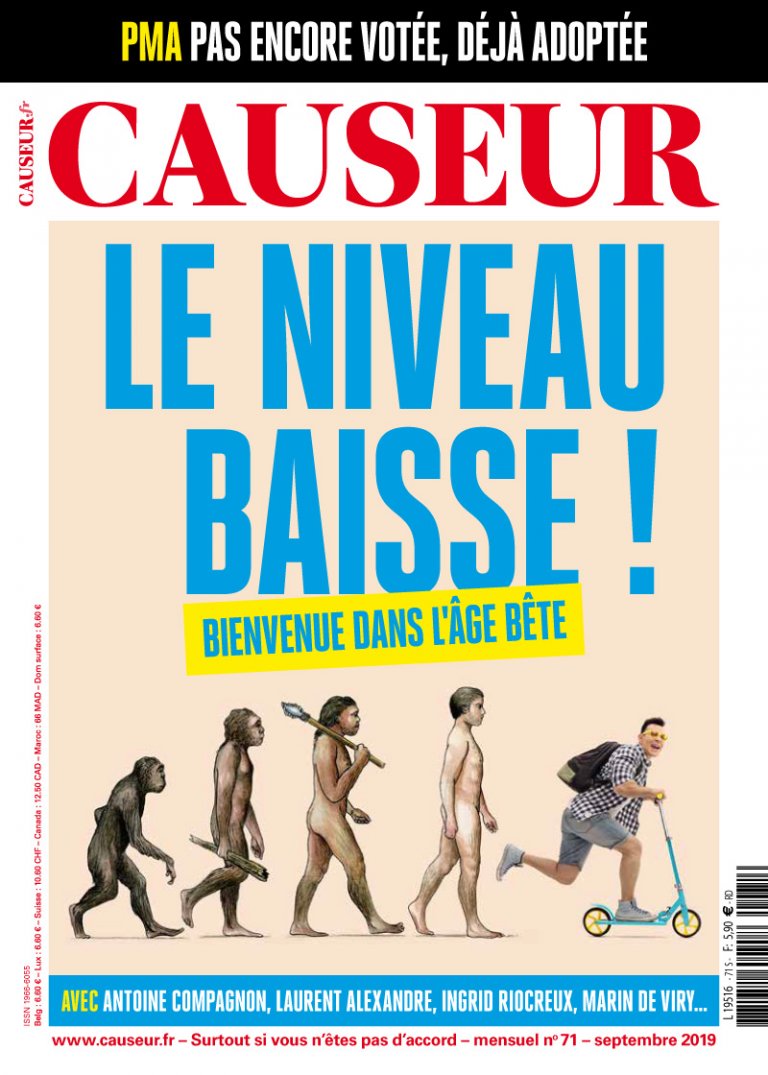

A lire: Causeur: Le niveau baisse!

Pour enseigner les bases des mathématiques aux enfants, nul n’a besoin d’avoir la médaille Fields !

Antoine Compagnon: Je ne pense pas seulement aux quatre opérations ou à la règle de trois. Ce que nous appelions les « leçons de choses » avait aussi son importance. Jusqu’aux années 1960, beaucoup d’élèves y acquéraient une culture scientifique et une connaissance de l’histoire naturelle. C’était une encyclopédie du vivant. Mais je suis d’un autre monde : en exagérant à peine, je dirais que j’ai tout appris en primaire et jamais rien après, ou quasi rien. À la sortie de l’école primaire dans les années 1950, on était armé pour la vie.

Peut-être parce qu’une sélection draconienne s’opérait à l’entrée au collège. De ce point de vue, l’instauration